非公開の医師求人情報を

ご紹介いたします!

マイナビDOCTORでは、医師専任のキャリアパートナーが

あなたの転職活動をサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。

世界の医療ニュースの中から、厳選した記事をギュッと凝縮して紹介します。

1日数本を1分で、サクッと読むことができます。日々の情報収集、話のネタ探しにお役立てください。

お酒の飲み過ぎは、記憶力や思考力の低下につながる可能性があるそうです。ブラジルの研究チームが、死亡時に平均75歳だった高齢者1781人について脳の病理解剖を実施し、研究成果を科学誌Neurologyに発表しました。

チームは、「お酒1杯」の基準をビール350mlまたはワイン150ml程度と定義し、飲酒をしない965人、中程度の飲酒(週に7杯以下)の319人、大量飲酒(週に8杯以上)の129人、過去に大量飲酒をしていた368人を比較しました。

その結果、脳損傷の兆候で血管の壁が硬く厚くなる「硝子(しょうし)様細動脈硬化」の発生リスクが、飲酒をしない人に比べて▽大量飲酒の人は133%▽中程度の飲酒の人は60%▽過去に大量飲酒をしていた人は89%――高くなることが明らかになったそうです。

さらに、アルツハイマー病に関連するとされる「タウタンパク質のもつれ」が発生するリスクについても、飲酒しない人に比べて大量飲酒の人は41%高く、過去に大量飲酒をしていた人は31%高かったといいます。また、過去に大量飲酒をしていた人は、脳の質量が体重と比較して少なく、認知能力も低かったとのことです。

肉や魚、乳製品などの動物性食品を一切食べない「ヴィーガン食」を長年続けると、たとえ必要な量のタンパク質を摂取していたとしても、必須アミノ酸の「リシン」と「ロイシン」が不足する可能性があるそうです。ニュージーランドの研究チームが学術誌PLOS Oneに研究成果を発表しました。

タンパク質は20種類のアミノ酸の組み合わせでできており、そのうち9種類は体内で合成することができない必須アミノ酸です。

チームは、長期にわたりヴィーガン食を続けている健康な成人193人が付けた4日間の食事記録を詳しく分析しました。参加者のうち4分の3が、1日に必要なタンパク質の摂取量を満たしていたといいます。必須アミノ酸の摂取量についても、個々の体重に応じた必要量を超えていました。

しかし、実際に体内に吸収されるアミノ酸消化率を考慮したところ、リシンとロイシンの摂取基準を満たしたのは参加者のわずか50%でした。一般的に植物性タンパク質は、動物性タンパク質に比べて消化吸収される必須アミノ酸の量が少ないためです。

チームは、必須アミノ酸の長期的な不足は、筋肉の維持やその他の生理機能に悪影響を及ぼす可能性があると指摘しています。

パソコンやスマートフォンなどのデジタル機器を最初に使い始めた世代が、認知症リスクが顕在化する年齢になり、デジタル技術の過剰使用が引き起こす「デジタル認知症」の懸念が高まっています。米国の研究チームが、こうしたデジタル技術による悪影響は本当に生じるのかを調査し、科学誌Nature Human Behaviourに論文を発表しました。

チームは、デジタル技術と認知機能に関する136個の研究から50歳以上の成人41万1430人のデータを分析しました。その結果、デジタル技術の使用が、認知機能障害リスクを58%低下させることが明らかになったそうです。日々変化し続けるデジタル技術に適応しようとすることで、脳が鍛えられる可能性があるといいます。

また、デジタル技術によって家族や社会とつながる機会が大幅に増加することや、リマインダーやGPS(衛星利用測位システム)などの機能が高齢の人の自立した生活に役立つことが、認知症と診断されるリスクの低下につながるそうです。

チームは、中高年に対してデジタル技術の健全な使用を促すことが、認知症リスクの抑制に有益であるとしています。

会話やせきをした際に口から飛び散る飛沫(水滴)の大きさや速度は、個人間でばらつきがあるそうです。飛沫は感染症の伝染に関与するため、このばらつきが、他者に病原体を感染させやすい「スーパースプレッダー」が存在する一因の可能性があるといいます。

フランスなどの研究チームが、23人のボランティアについて、「話した時」「せきをした時」「普通に呼吸をした時」の飛沫の大きさと速度を調査しました。

その結果、話したりせきをしたりすると、2〜60μm(1μmは1000分の1mm)の水滴が形成されることが分かったそうです。通常の呼吸では、水滴のサイズは2〜8μmだったといいます。飛沫が排出される速度については、せきをした時が最も速かったといいます。

そして、飛沫の濃度もせきをした時が最も高いことが示されたとのことです。また、マスクを着用することで、74〜86%の飛沫飛散を防ぐことができることが明らかになったといいます。さらに、飛沫の大きさや速度には個人間で大きな差があることも分かったとのことです。

チームは研究成果を科学誌Physical Review Fluidsに発表しました。

新型コロナウイルスワクチンの接種は感染予防に有効であり、その結果として、感染後にさまざまな症状が長引く「コロナ後遺症」の発症リスクが低下することが明らかになりました。米国の研究チームが医学誌eClinicalMedicineに研究成果を発表しました。

チームは、新型コロナウイルスのデルタ株が流行していた2021年7~11月の記録から12~20歳の青年期の若者11万2590人のデータを分析しました。その結果、新型コロナワクチンの接種が、コロナ後遺症を予防するのに95.4%有効であることが示されたそうです。

また、オミクロン株が流行していた22年1~11月に登録された5~11歳の子ども18万8894人と12~20歳の青年期の若者8万4735人を対象に同様の分析を行ったところ、ワクチンによるコロナ後遺症予防効果はそれぞれ 60.2%と75.1%だったといいます。

ただし、さらに詳しい調査を行った結果、ワクチン接種者に新型コロナが感染すると、未接種者と同じくらいの割合でコロナ後遺症を発症することが分かったそうです。こうした結果から、コロナ後遺症のリスクを抑制するためには、ワクチン接種で感染しないようにすることが重要であることが示されました。

騒がしい環境の中で必要な情報を聞き取るのに苦労した時は、指でトントンとリズムを取るといいそうです。フランスの研究チームが、学術誌「英国王立協会紀要(Proceedings of the Royal Society B)」に研究成果を発表しました。

チームは、周囲に雑音がある状態で40個の文章を読み上げた音声を聞いてもらい、聞き取りの正確性とスピードを評価する実験を行いました。

録音を聞き始める前に、自分のペースまたは指定された拍子でトントンと指でリズムを取った場合▽拍子を刻む音を聞いた場合▽静かな環境でただ待っていた場合――を比べたそうです。

その結果、録音を聞き始める前に自分のペースまたは指定された拍子でトントンと指でリズムを取った場合に、音声をうまく聞き取れることが明らかになったといいます。リズミカルな運動刺激によって、騒音下における音声処理能力が向上する可能性が示されました。

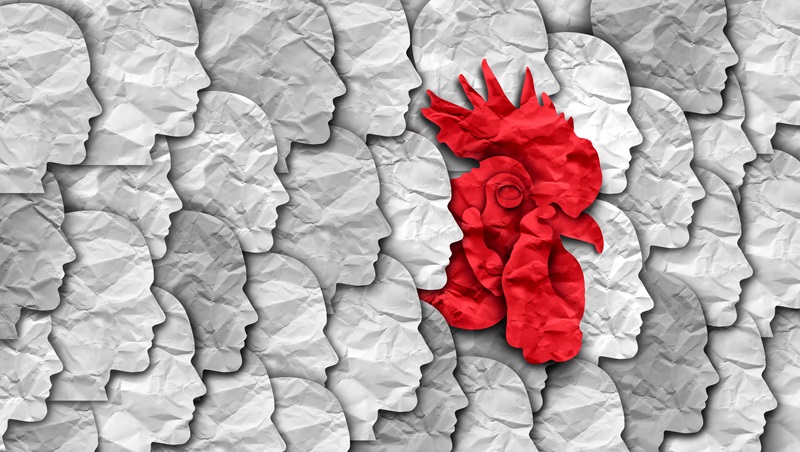

皮膚の傷や湿疹が、食物アレルギーの発症リスクを高める可能性があるそうです。米国の研究チームが科学誌Science Immunologyに論文を発表しました。

チームは、マウスの皮膚に損傷を与えると同時に、卵白の主成分で鶏卵アレルギーの主要な原因物質(アレルゲン)である「オボアルブミン」を、栄養チューブを使って腸に直接投与したそうです。その結果、刺し傷や紫外線による炎症などさまざまなタイプの皮膚損傷が、オボアルブミンに対するアレルギーを誘発することが分かったそうです。

皮膚損傷から数時間以内にオボアルブミンを投与しなければ、アレルギーは誘発されなかったそうです。また、皮膚の傷口からアレルゲンが入り込むことでアレルギーが起こるのではなく、腸に直接オボアルブミンを投与されたマウスがアレルギーを発症することも明らかになったとのことです。

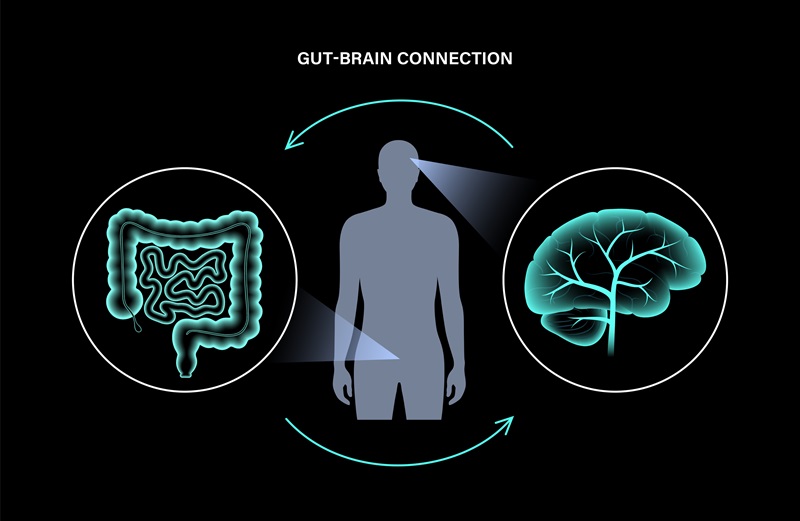

これらのことからチームは、皮膚と腸を仲介してアレルギーを引き起こす免疫細胞が存在するとみて、その正体を突き止める研究を進めているそうです。

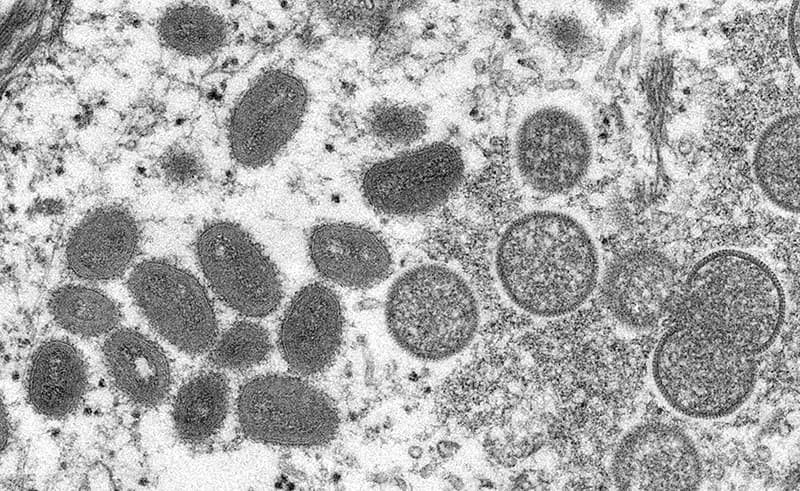

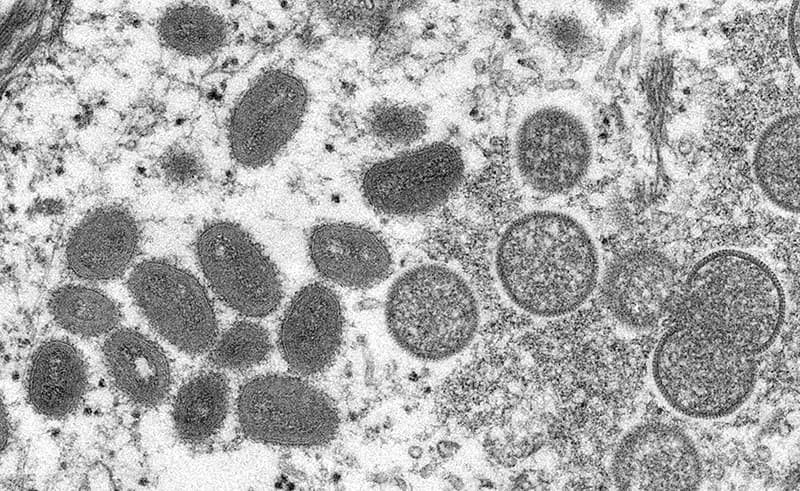

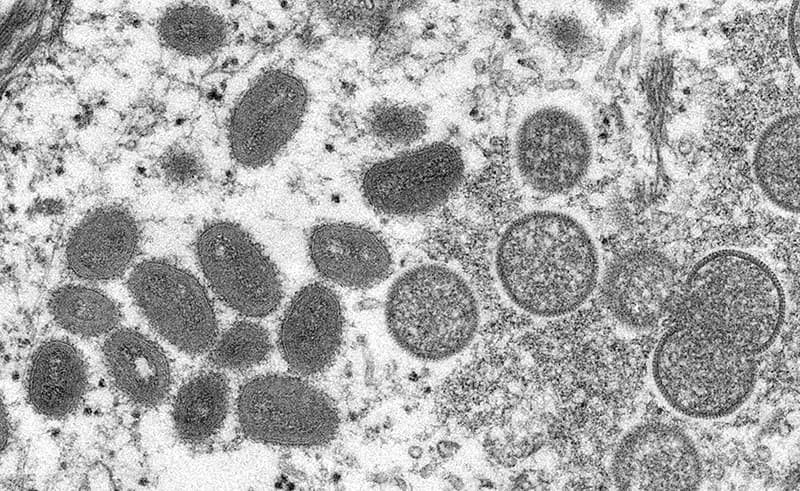

トランプ米政権は18日、新型コロナウイルスの起源を中国・武漢のウイルス研究所から流出したとする説を強調するコンテンツを、ホワイトハウスのウェブサイト内に新たに公開しました。米国の各メディアが報じました。

米NBC Newsによると、これまでワクチンや検査、治療法など新型コロナ関連のさまざま情報を人々に提供してきた連邦政府のウェブサイト「Covid.gov」にアクセスすると、この新たなページにリダイレクトされます。

新たに公開されたコンテンツは、「LAB LEAK-THE TRUE ORIGINS OF Covid19(研究所からの流出 新型コロナの真の起源)」というタイトルで、主に2024年12月に発表された下院の報告書に基づいています。この報告書は共和党が主導する特別小委員会によって作成され、新型コロナについて「研究所または研究関連の事故が原因で発生した可能性が高い」と結論付けています。

「LAB LEAK」には、ウイルスが自然界にはない生物学的特徴を持っている▽武漢の研究所は安全性が不十分な状態で研究を行ってきた▽研究所の研究者が生鮮市場で新型コロナが発生する数カ月前に症状を呈していた――などの記載があり、流出説を強調しています。

NBC Newsなどは、多くの科学者は研究所からの流出説よりも、動物から人間への自然伝播説が有力であると考えていると報じています。

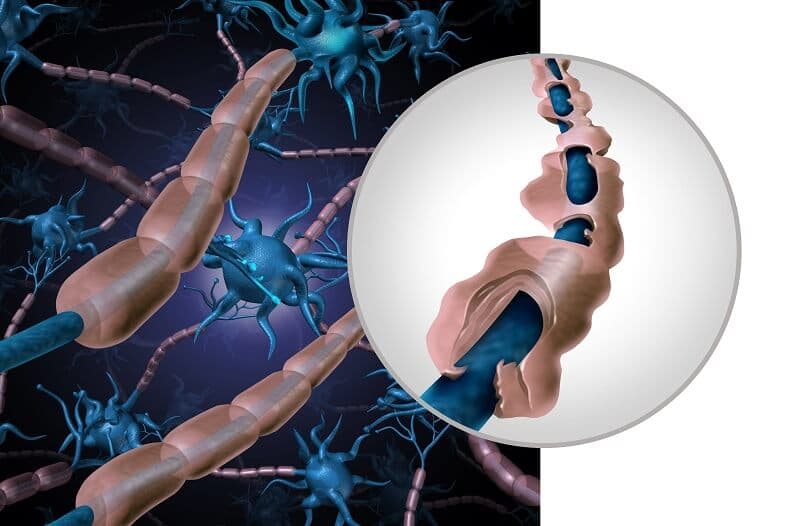

パーキンソン病に対する幹細胞を使った二つの臨床試験が実施され、それぞれ有望な結果が示されたようです。

パーキンソン病は、脳内の神経伝達物質「ドパミン」を産生する神経細胞が減少することにより、運動機能に障害が生じる神経変性疾患です。

京都大学などの研究チームが科学誌Natureに発表したのは、iPS細胞(人工多能性幹細胞)を使った研究成果です。チームは50~69歳のパーキンソン病患者7人に対し、 iPS細胞から誘導したドパミン神経前駆細胞を脳に移植しました。

24カ月にわたる追跡調査中、重篤な有害事象は認められなかったといいます。また、有効性を検証した6人中4人の運動症状が改善したとのことです。

米国の研究チームが行ったのはES細胞(胚性幹細胞)を用いた臨床試験です。チームは平均年齢67歳のパーキンソン病患者12人の脳に、ES細胞を用いたドパミン神経前駆細胞製品「ベムダネプロセル(bemdaneprocel)」を移植したそうです。

その結果、18カ月にわたる追跡期間中に重篤な有害事象が発生することはありませんでした。また、運動機能に改善がみられた患者もいたとのことです。

米国の研究チームも、この研究成果を科学誌Natureに発表しました。

世界保健機関(WHO)加盟国は、将来起こり得る感染症の世界的大流行(パンデミック)に備える「パンデミック条約」の条文案に合意しました。16日に最終合意に達し、5月のWHO総会で採択される見通しです。

パンデミック条約は、新型コロナウイルスの感染が拡大したことの教訓を踏まえ、感染症への対策を世界的に強化することを目的とした新たな国際ルールです。2022年から3年にわたり加盟国が協議を続けてきました。

条文案には、病原体の情報を共有すること、医薬品製造に関する技術や知識の途上国への移転、世界的な供給網の確立を目指すことなどが盛り込まれています。

また、病原体の情報を共有した国がワクチンや治療薬を入手できるよう保証する条項もあります。そして、パンデミック時にはWHOが医薬品の最大20%を確保し、発展途上国に分配するといいます。

ただ、ワクチン開発などで世界をリードする米国は、今回の協議に参加していません。今年1月にトランプ米大統領がWHOからの脱退を表明しており、AP通信によると、条約にも調印しないとみられています。

トランプ米政権は、公衆衛生関連の予算の3分の1を削減し、多数の医療プログラムを廃止するほか、研究機関を大幅に縮小する計画を進めているようです。米CNNが報じました。

CNNは、ホワイトハウスの予算担当官から保健福祉省(HHS)に送られた10日付けの暫定版文書を入手したそうです。文書によると、連邦政府の公衆衛生関連支出が年間数百億ドルも削減される可能性があるといいます。

また、複数の医療プログラムや組織が、「米国を再び健康にする」としてトランプ大統領とロバート・ケネディ・ジュニア厚生長官が新設を進めている「健康な米国のための管理機構(AHA)」に統合される予定だとのことです。

特に、疾病対策センター(CDC)は予算の40%以上を削減されることになり、多くの公衆衛生プログラムが完全に廃止されるそうです。CDCは、4月1日に発表された大規模な人員削減で、多くの職員が解雇されました。

国立衛生研究所(NIH)についても、予算を40%以上削減し、27個ある研究機関をわずか八つに減らすことが提案されているといいます。

妊娠(受精)した季節が寒い時期だった人は、エネルギー消費量が高いことを発見したと、東北大学などの日本の研究チームが科学誌Nature Metabolismに論文を発表しました。科学メディアScience Alertがこの研究成果を紹介しています。

脂肪組織は、エネルギーを貯蔵する白色脂肪組織とエネルギーを消費して熱を作る褐色脂肪組織の2種類があります。これまでの研究で、褐色脂肪の活性が高い人ほど肥満になりにくく糖尿病などのリスクが低いことが分かっているといいます。

チームが、健康な若い成人男性356人を調査したところ、寒い時期(1月1日~4月15日または10月17日~12月31日)に受精して生まれた人は、暖かい時期(4月16日~10月16日)に受精して生まれた人に比べて褐色脂肪の活性が高いことが分かりました。なお、生まれた時の季節は褐色脂肪に影響を及ぼさなかったといいます。20〜78歳の健康な男女286名を対象とした別の調査でも、寒い時期の受精と褐色脂肪の活性化の有意な関連性が示されたそうです。

また、褐色脂肪の活性化にともないエネルギー消費量が増加し、肥満度の指標となるBMI(体格指数)や内臓脂肪量が低下することも分かりました。さらに、気象データの分析から、受精時期の外気温の低さと日内寒暖差の大きさが、褐色脂肪活性の主な決定要因であることも示されたといいます。

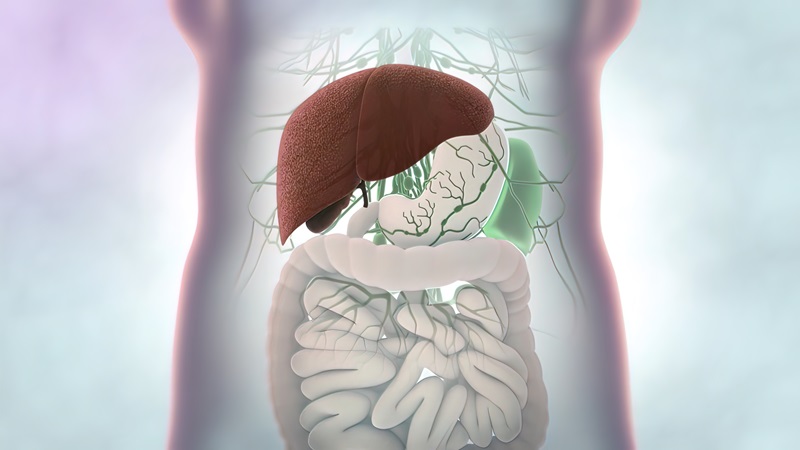

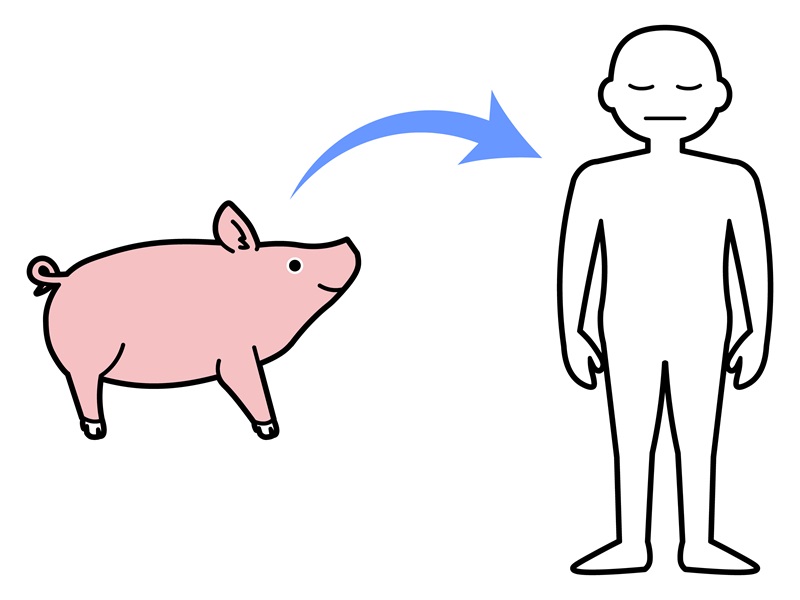

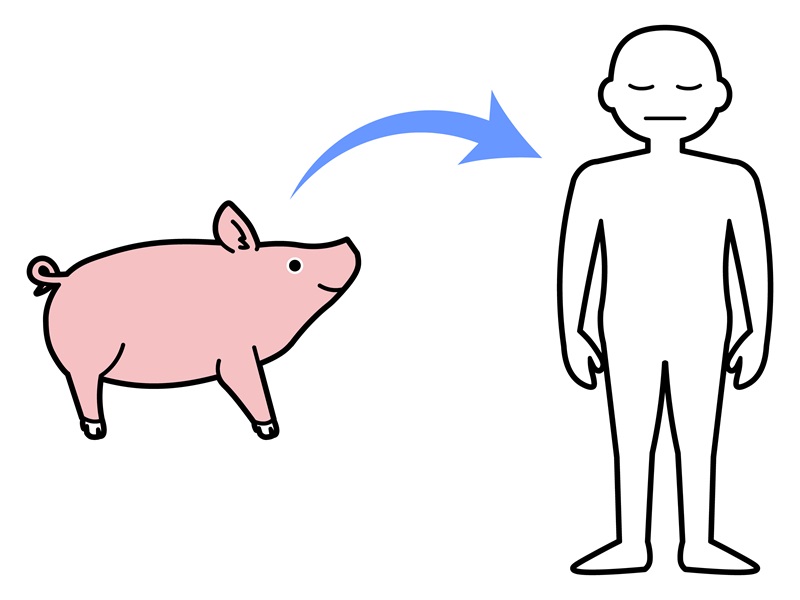

米食品医薬品局(FDA)は、遺伝子操作したブタの肝臓を使って、肝不全患者の血液をろ過する臨床試験の実施を承認したそうです。遺伝子操作したブタの臓器の開発を行っている米国のバイオテクノロジー企業「イー・ジェネシス(eGenesis)」などが15日に発表しました。AP通信が報じました。

今回の試みは、近年研究が進んでいるブタの臓器移植を発展させたものです。ブタの肝臓をヒトに移植する代わりに、特殊な装置を使って体外で患者とつなげるのだそうです。この装置は通常、ドナーから提供された肝臓を保存するために使用されているものだといいます。

肝臓は唯一、再生が可能な臓器です。そこで、ブタの肝臓が数日間血液をろ過する間、患者本人の肝臓を休ませることで、再生の可能性が高まることを期待しているそうです。

治験は今春にも実施される予定で、対象は肝移植の資格がない肝不全患者最大20人とのことです。

米国では、毎年推定3.5万人が急性肝障害で入院しているそうです。治療の選択肢はほとんどなく、死亡率は50%に達するといいます。多くの患者は肝移植の資格がないか、ドナーとのマッチングが間に合わないとのことです。

過剰なCT(コンピューター断層撮影)検査をやめれば、多くの命を救うことができるかもしれません。米国の研究チームが、これまで考えられていたより3~4倍も被ばくが原因でがんを発症している可能性があると、医学誌JAMA Internal Medicineに研究成果を発表しました。

がんをはじめとする体内のさまざまな病巣はCT検査で発見することができますが、X線を用いるため放射線による被ばくを伴います。チームは、2023年に米国内で6151万人に対して行われた9300万回のCT検査について分析を行いました。

その結果、CT検査による被ばくが原因で、将来的に10.3万件のがん症例が発生すると推計されたそうです。このままいけば、ゆくゆくは「CT関連がん」が米国における年間の新規がん症例の約5%を占める可能性があるといいます。

CT関連のがん発生リスクは乳児や子ども、青年期の若者で特に高いことが分かったそうです。ただし、CT検査を受ける割合は成人が最も高いため、症例数は成人で一番多くなると予測されました。成人は腹部と骨盤のCT、子どもは頭部のCTが最もがんの発生につながる可能性が高いとのことです。

MRI検査の造影剤に含まれる金属「ガドリニウム」によって、「腎性全身性線維症」などの重篤な副作用がまれに起こります。米国の研究チームが、多くの食品に含まれ植物のあくの成分である「シュウ酸」が副作用発生の一因の可能性があると、科学誌Magnetic Resonance Imagingに論文を発表しました。

腎性全身性線維症は、皮膚が硬化したり関節が動きにくくなったりするほか、肺や心臓や肝臓などにも症状が出ることがあり、死に至ることもある病気です。

チームは、ほうれん草やナッツ類、ベリー類、チョコレートなどに含まれるシュウ酸が、金属イオンに結合する性質を持っていることから、腎性全身性線維症との関係を調べることにしたそうです。シュウ酸はカルシウムと結合し、尿路結石の原因になることでも知られています。

試験管で実験を行ったところ、シュウ酸が造影剤から微量のガドリニウムを沈殿させ、ナノ粒子の形成を促すことが示されたそうです。そしてこのナノ粒子が、腎臓をはじめとするさまざまな臓器の細胞に侵入することが分かったといいます。こうしたナノ粒子が形成されるかどうかは、個人の代謝環境の違いによると考えられるそうです。

なお、シュウ酸はビタミンCを含む食品やサプリメントを摂取すると体内でも産生されるとのことです。

一般的に、結婚は健康状態の改善や長寿に関連すると考えられています。しかし、結婚していない人の方が認知症を発症するリスクが低くなるとの研究成果が示されたようです。米国とフランスの研究チームが医学誌Alzheimer’s & Dementiaに論文を発表しました。

チームは平均年齢71.79歳の認知症ではない2万4107人を18.44年にわたり追跡しました。その結果、結婚している人と比べた認知症発症リスクは、離婚した人が34%、一度も結婚したことがない人が40%、死別した人が27%、それぞれ低くなることが分かったそうです。

離婚した人と結婚したことがない人においては、健康状態や生活習慣、遺伝などさまざまな要因を調整した後も、こうした関連性は有意なままだったといいます。離婚した人や結婚したことがない人は、軽度認知障害から認知症に進行する可能性も低かったとのことです。

認知症の中でもアルツハイマー病とレビー小体型認知症について、結婚している人に比べて結婚していない人はリスクが低くかったそうです。

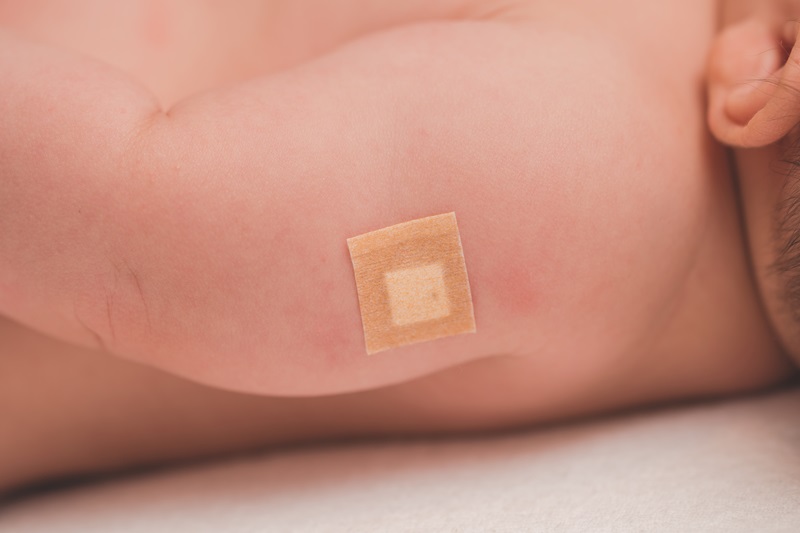

ワクチンで誘導される免疫応答のレベルに個人差があるのはなぜなのでしょうか。オーストラリアの研究チームが、新生児期に使用された抗菌薬が関係している可能性があると科学誌Natureに発表しました。

チームは、経膣分娩で生まれた健康な赤ちゃん191人を生後15カ月まで追跡しました。その結果、新生児期に抗菌薬を投与された赤ちゃんは、13価肺炎球菌(PCV13)ワクチンで誘導される抗体の量が少なく、免疫応答が弱いことが分かったそうです。一方で、分娩中に母親に使用される抗菌薬は、赤ちゃんのワクチン関連の免疫応答に影響しなかったといいます。

また、無菌マウスを使った実験で、新生児期に抗菌薬を投与された赤ちゃんの免疫応答の低さには腸内細菌叢(腸内フローラ)におけるビフィズス菌の減少が関連していることが示されたといいます。そこで、さまざまなビフィズス菌株を含有する乳児用のプロバイオティクスをマウスに投与したところ、抗菌薬による悪影響が解消され、PCV13ワクチン関連の免疫応答が高まったとのことです。

チームは、ワクチン接種前に抗菌薬を使われた乳児は、ビフィズス菌の多い腸内細菌叢を改善させることでワクチンの効果を高めることができるとみているようです。

米国のロバート・ケネディ・ジュニア厚生(保健福祉省:HHS)長官は10日の閣議で、「9月までに自閉症のまん延を引き起こした原因が明らかになる」と述べたそうです。HHSはトランプ大統領の指示の下、自閉症の診断率が「急上昇」している原因を探るため、世界中から数百人の科学者が参加する大規模な調査活動を開始したといいます。米国の各メディアが報じました。

米ABC Newsによると、この20年間で自閉症の診断率が上昇したことは事実ですが、専門家は自閉症への認識の高まりや自閉スペクトラム症(ASD)の定義拡大などの影響を指摘しているそうです。米疾病対策センター(CDC)のデータによると、2000年に自閉症と診断された8歳児は150人に1人でしたが、20年には36人に1人と増加しています。ケネディ長官は、最新のデータではこの割合は31人に1人にまで上昇していると主張しているようです。

ケネディ長官は、これまでにMMR(はしか、おたふくかぜ、風疹)ワクチンと自閉症の関連性について、たびたび問題提起してきました。トランプ大統領の指示の下で行われる大規模調査は食物、水道水、大気汚染などを含むあらゆる可能性について行う予定とのことです。

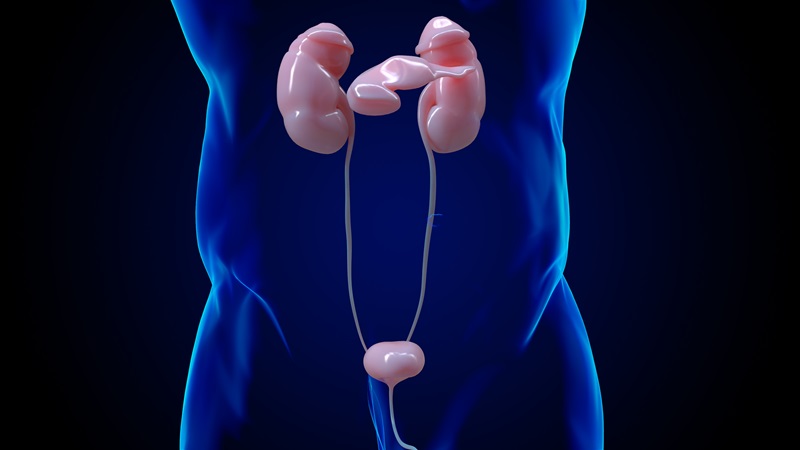

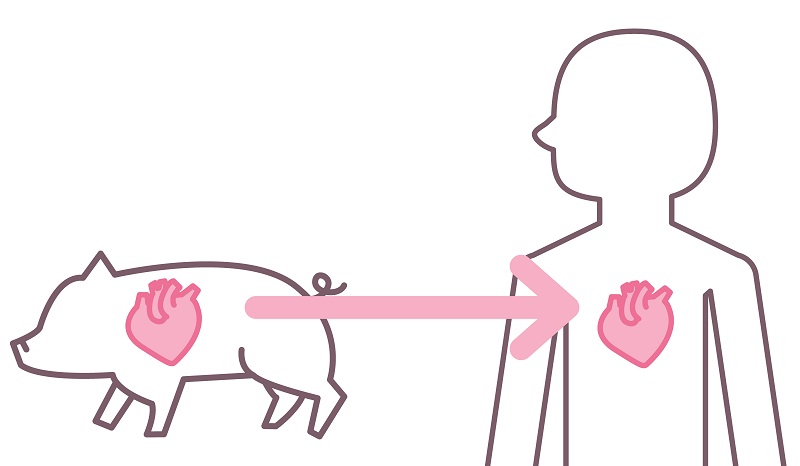

米ニューヨーク大学ランゴーン医療センターで昨年11月にブタの腎臓の移植手術を受けたアラバマ州の女性が、拒絶反応の兆候が見られたため、4月4日にこの腎臓を摘出する手術を行ったそうです。拒絶反応の原因は現在調査中とのこと。AP通信が報じました。

女性は透析治療が必要になったものの順調に回復し、アラバマ州の自宅に戻ったそうです。女性はブタの腎臓と共に130日間生活しました。これはブタの臓器を移植されたヒトとしては最長記録です。

拒絶反応の兆候が生じる直前、2016年から受けていたという過去の透析治療に関連する感染症を発症していたそうです。この感染症と戦うため、移植後の拒絶反応を抑える免疫抑制薬の量をわずかに減らしたといいます。拒絶反応の兆候に対し医療チームは、高用量の免疫抑制薬を使ってブタ腎臓を温存するよりも、摘出する方が患者にとって安全であると判断したとのことです。

女性がブタの腎臓を移植したのは、異常なほどヒトの腎臓を拒否する体質で、通常の移植手術を受けることができなかったためです。昨年11月25日に同医療センターで10個の遺伝子を改変したブタの腎臓を移植する手術が行われました。術後約3週間の時点でも拒絶反応のわずかな兆候が表れ、治療を受けていました。

医療用大麻は、慢性疾患患者の「健康関連の生活の質(HRQOL)」を改善するのに役立つようです。オーストラリアの研究チームが、 科学誌PLOS One に論文を発表しました。

チームは、2020年11月~21年12月にオーストラリア国内で新たに医療用大麻オイルを処方された18〜97歳の慢性疾患患者2353人を12カ月にわたり追跡調査しました。3カ月の時点で報告された全般的なHRQOLの改善は、12カ月時点まで維持されることが分かったそうです。倦怠(けんたい)感、痛み、睡眠にも改善がみられたといいます。

また、不安、うつ、不眠症、慢性疼痛の診断を受けた患者は、それぞれの疾患に特異的な症状が12カ月にわたり軽減しました。全般性不安障害、慢性疼痛、不眠症、心的外傷後ストレス障害(PTSD)の治療を受けていた患者はみな、HRQOLが向上したそうです。一方、運動障害患者では、HRQOLは向上したものの、運動機能の有意な改善は認められませんでした。

オーストラリアでは16年に医療用大麻が合法化されて以降、新たに100万人以上の患者が医療用大麻を処方されています。

脱毛症の新たな治療につながる可能性のある発見です。シンガポールとオーストラリアの研究チームが、髪の毛の成長に重要な役割を果たすタンパク質を特定したと、科学誌Nature Communicationsに論文を発表しました。

チームが着目したのは、傷ついたり害を及ぼしたりする可能性のある細胞が自殺するプログラム「アポトーシス」から、さまざまな組織を守る役割を持つことで知られる「MCL-1」と呼ばれるタンパク質です。

チームは、このタンパク質の産生が阻害されると、その後マウスの毛が生えなくなることを発見したそうです。毛を産生する皮膚組織の「毛包」は、成長期、退行期、休止期の3ステージを繰り返します。MCL-1には毛包の再生を担う「毛包幹細胞」が休止期から再び目覚める際にストレスやダメージを受けるのを防ぐ役割があるそうです。

そのため、MCL-1がなければ、毛包幹細胞は正常に機能しなくなるといいます。さらにチームは、MCL-1の発現が調整される仕組みも明らかにしたそうです。

脱毛症には複数の種類があり、MCL-1が全ての治療の鍵を握るわけではありませんが、今回の発見は毛包の発毛能力に関して非常に重要とのことです。

胎児期や小児期に汚染された大気に暴露すると、脳に悪影響が及ぶようです。スペインの研究チームが、オランダの都市ロッテルダムに住む子どもの脳を調べた結果を発表しました。

チームが科学誌Environment Internationalに発表した論文は、3626人のデータを分析した結果です。研究対象の子どもたちは、10歳と14歳の時に脳スキャンを受けたといいます。

その結果、生まれてから3歳までの間に、微小粒子状物質「PM2.5」に多く暴露した子どもは、感情の処理や生存に適した行動(情動反応)に関わる「扁桃体」と、注意や運動調整、聴覚機能に関与する「大脳皮質」の接続性が低いことが分かったそうです。

さらに、1回目の脳スキャンが実施される1年前に、粒子状物質「PM10」に多く暴露していた子どもは、刺激の検出や内省、自己認識をつかさどるネットワークの接続性が低かったといいます。

これらは感情処理や認知機能に影響を与える可能性があるとのことです。

また、チームが科学誌Environmental Pollutionに発表した別の研究は、子ども4243人を対象に実施しました。母親が妊娠中にPM2.5や銅などの大気汚染物質に暴露すると、子どもが8歳の時に記憶に関連する「海馬」が小さい傾向にあることが示されたそうです。

植物油などに多く含まれるリノール酸が、悪性度の高いトリプルネガティブ乳がん(TNBC)の増殖を促す可能性があるそうです。米国の研究チームが科学誌Scienceに研究成果を発表しました。

リノール酸は体内で作ることができないため、食物から摂取する必要がある必須脂肪酸「オメガ6脂肪酸」の一種です。不足すると皮膚の障害や免疫機能の低下などが起こるといわれています。

チームは、リノール酸が「FABP5」と呼ばれるタンパク質と結合することで、腫瘍細胞を成長させる「mTORC1シグナル伝達経路」を活性化させることを発見したそうです。FABP5は、他のサブタイプの乳がんに比べてTNBCで特に高レベルで産生されるといいます。

TNBCマウスにリノール酸が豊富なエサを与えたところ、FABP5レベルの上昇とmTORC1経路の活性化が認められ、腫瘍の成長が促進されたそうです。

また、新たにTNBCと診断された患者の腫瘍や血液を調べたところ、FABP5とリノール酸のレベルが上昇していることが明らかになったとのことです。

糖尿病の改善に、持久力の高い一流アスリートの便移植が有効かもしれません。フランスの研究チームがマウスへの便移植の実験で、インスリンに対する感受性の向上と、糖の代謝物であるグリコーゲンの貯蔵が筋肉で増加することを発見したと、科学誌Cell Reportsに論文を発表しました。

チームは、幅広い有酸素運動能力(全身持久力)を持つ標準体重の健康な男性50人から便を採取し、腸内細菌の組成や密度、多様性、代謝機能を分析したそうです。その結果、有酸素運動能力の高いアスリートは、腸内細菌の多様性や密度が低い一方で、善玉菌によって作られる代謝物「短鎖脂肪酸」の濃度が高いことが分かったといいます。

そして、こうしたアスリートは、短鎖脂肪酸の産生に関与する腸内細菌「プレボテラ・コプリ」と「ファスコラークトバクテリウム・スクシナテュテンス」が豊富だったそうです。

腸内細菌の役割を調べるために、チームは有酸素運動能力が高いアスリートの便を無菌マウスに移植する実験を実施しました。すると、マウスのインスリン感受性が向上し、筋肉において運動時のエネルギー源となるグリコーゲンの貯蔵が増加することが明らかになったそうです。ただし、マウスの持久力は改善しなかったとのことです。

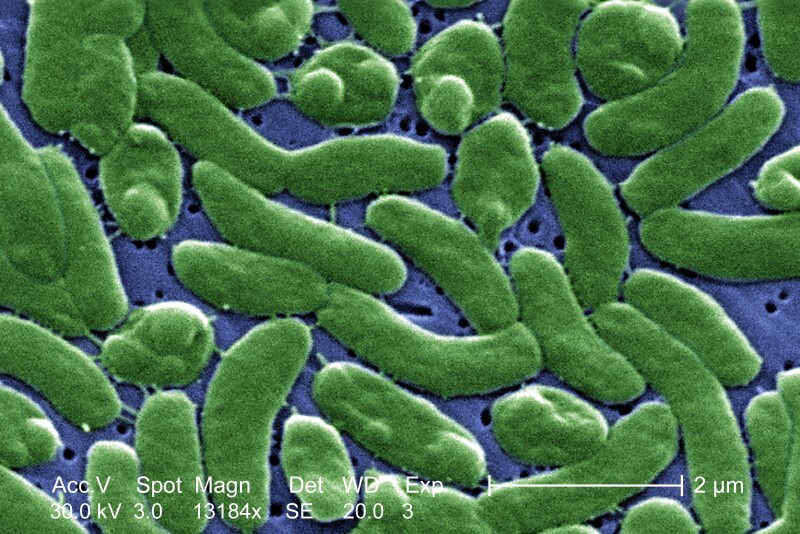

米国で2013~22年に、「侵襲性A群レンサ球菌感染症(iGAS)」の症例数が2倍以上に増加したことが米疾病対策センター(CDC)の調査で明らかになりました。

A群レンサ球菌は一般的には咽頭炎の原因になる細菌ですが、まれに壊死性筋膜炎などの重篤な状態につながる侵襲性の感染症を引き起こします。さらに、劇症化すると手足の壊死や多臓器不全を起こし、「人食いバクテリア」による感染症とも呼ばれる病気につながることがあります。

CDCが米国内の10州に住む3490万人のデータを分析したところ、13年に10万人あたり3.6例だった侵襲性の感染症の発生率が、22年には8.2例に上昇したことが分かりました。9年間で計2万1312人の患者が特定され、このうち1981人が死亡したそうです。こうした増加の原因についてCDCは、糖尿病や肥満の人が増えたことで、一部の人々が細菌感染に脆弱になったことを挙げています。

また、違法薬物を針で注入する際に細菌が血液に侵入する可能性も考えられ、実際に違法薬物を注射している人の侵襲性の感染症が増えているそうです。さらに、65歳以上の高齢者やホームレスなどでも発生率が高かったとのことです。

この研究成果をまとめた論文は医学誌JAMAに掲載されました。

性欲減退を改善するには、長期間の「断続的断食」が有効かもしれません。ドイツと中国の研究チームが、科学誌Cell Metabolismに論文を発表しました。

チームは、長期にわたって断続的断食をした高齢の雄マウスが、異常に多くの子どもを残すことを発見したそうです。この現象は、断食によって生殖器や内分泌の状態が変化したことではなく、断食マウスの交尾の回数が異常に多くなることに起因すると明らかになったといいます。

マウスに行った断食は、24時間エサを自由に食べられるようにした後、次の24時間は水だけを与えるというもので、このサイクルを22カ月間続けました。この期間中は雌マウスとの接触を遮断し、その後、雌マウスと引き合わせました。

6カ月間、同様の断食をした若いマウスでも交尾が増加したそうです。一方で、数週間の断食をさせた場合は、若いマウスも高齢マウスも性欲は増強しなかったといいます。

また、断食による交尾の増加には、性行動に影響を及ぼす神経伝達物質「セロトニン」レベルの低下が関連していることも分かりました。断食によってセロトニンの材料になる必須アミノ酸「トリプトファン」の摂取量が減少することで、脳内のセロトニンレベルが低下し、性欲が高まる可能性があるとのことです。

米テキサス州保健局は6日、麻疹(はしか)に感染した子どもが3日に死亡したと発表しました。死亡したのは学齢期の女児で、はしかの合併症で入院し、治療を受けていたといいます。女児はワクチン未接種で、基礎疾患は確認されていないとのことです。テキサス州では2月に、はしかの感染で6歳の子どもが死亡しており、死者は今年2人目です。

今年1月以降、テキサス州ではしかの感染が急速に広がっており、4月4日時点で州内の感染者は計481人に達したそうです。隣のニューメキシコ州でも、はしかが原因で死亡したとみられる成人の症例が1件確認されています。米国では過去10年、はしかによる死者は報告されていませんでした。

米保健福祉省(HHS)長官のロバート・ケネディ・ジュニア氏はワクチン懐疑派で知られますが、2人目の子どもの死亡を受け、ソーシャルメディアX(旧Twitter)に「はしかの広がりを防ぐために最も有効な方法はワクチンだ」と投稿したそうです。

はしかはワクチンの2回接種で97%の効果が得られます。一方でワクチン未接種の場合、命に関わる病気を引き起こすことがあります。子どもの患者の5人に1人が入院し、20人に1人が肺炎を発症、まれに脳の腫れが起こるとのことです。

脳卒中によって話せなくなった女性が、頭の中で考えた言葉や文章をリアルタイムで音声に変換することができる装置を使い、再び会話をすることができるようになったそうです。米国の研究チームが科学誌Nature Neuroscienceに論文を発表しました。

チームは脳卒中発症後に18年間話すことができなかった47歳の四肢まひの女性の脳に、この装置を埋め込む臨床試験を実施しました。そして、女性が脳内で文章を作っている際の脳活動を電極を使って記録し、かつての女性の声を合成したシンセサイザーで、女性が頭の中で思い浮かべた文章を女性が話しているかのように音声化することに成功したといいます。

これまで開発された同様のブレイン・コンピュータ・インターフェース(BCI)は、脳内で思い浮かべた文章とコンピューターによる音声化の間にわずかな遅れが生じていたそうです。こうした遅れは、自然な会話の流れを阻害し、ミスコミュニケーションやフラストレーションにつながる可能性があります。一方、今回の装置は、文章の終わりまで待たずに、その場ですぐさま処理が行われるとのことです。

AP通信によると、継続的な投資があれば、さらなる研究を行った上で、10年以内にこの装置が実用化される可能性があるそうです。

ホルモンを含まない男性用経口避妊薬の開発が進んでいます。精子の産生を抑制する「YCT-529」と呼ばれる世界初の薬は、既に治験の第1相が終了し、安全性と有効性を評価する第2相が2024年9月からニュージーランドで始まっているそうです。米国の研究チームが、治験を始める根拠となった動物実験の結果を科学誌Nature Communicationsに発表しました。

精子の産生にはビタミンAの代謝物「レチノイン酸」が不可欠です。チームが開発したYCT-529はその受容体「レチノイン酸受容体α(RAR-α)」の作用を阻害することで、精子が生成されるのを防ぐそうです。そして、RAR-αのみを標的にしているため、これまで開発が進められてきた男性ホルモンを抑制する避妊薬と比べて、精神面や性欲減退などの副作用が少ないといいます。

チームが雄マウスにこの避妊薬を投与する実験を行ったところ、パートナーの雌マウスの妊娠が100%近く抑制されたそうです。YCT-529を使い始めてから1カ月以内に、避妊の効果が現れたといいます。サルの実験でも、重篤な副作用に見舞われることなく、精子の数が急減することが確認されたとのことです。マウスもサルも、薬の投与が中止されると、すぐに元の生殖能力が戻ったといいます。

なお、治験の第1相の詳しい結果はまだ公表されていませんが、有望な結果が示されたようです。

立ち上がると心拍数が大きく上昇し、めまいやブレインフォグ(頭の中に霧がかかったようになる状態)などの症状を特徴とする「体位性頻脈症候群(POTS)」は、未解明なことが多く診断や治療の方法が確立されていません。オーストラリアの研究チームが、POTSの根本的な問題は脳の血流悪化の可能性があることを突き止めたと、科学誌Scientific Reportsに論文を発表しました。

POTSは若い女性に多くみられ、自律神経障害が関連すると考えられています。ウイルス感染、脳震とう、手術、妊娠などをきっかけに発症することが多く、まだ認知度の低い疾患です。

チームは、深刻なブレインフォグに苦しむ平均34.8歳のPOTS患者56人に対し、脳の血流を測定するSPECT(スペクト)検査を実施しました。その結果、参加者の61%で、横になっている時でも脳の主要な領域で血流が低下していることが分かったそうです。

特に、実行機能や感覚、運動に関与する領域が影響を受けたといいます。これにより、計画、意思決定、集中、感覚情報処理が困難になり、日常生活や全体的な幸福感に悪影響が及ぶ可能性があるとのことです。

チームは、今後の研究で、脳血流の管理が治療などに果たす役割を調べることの重要性を指摘しています。

帯状疱疹ワクチンの接種が認知症リスクを抑制する可能性があるそうです。米国の研究チームが、28万人以上のデータを分析し、研究成果を科学誌Natureに発表しました。

チームは、2013年に英ウェールズで始まった帯状疱疹ワクチンプログラムに着目。分析の結果、帯状疱疹ワクチン(弱毒生水痘ワクチン)の接種者は、未接種者に比べて、その後7年間で認知症を発症するリスクが20%低くなることが分かったそうです。また、ワクチンによる認知症リスクの予防効果は、男性よりも女性の方がはるかに高いことも明らかになったといいます。

これまでにも、帯状疱疹ワクチンの認知症リスク抑制の効果を示唆する研究結果が報告されていたそうです。しかしチームは、今回の研究の意義を強調しています。

ウェールズのプログラムは、13年9月1日の時点で79歳の人に対して1年間、弱毒生水痘ワクチンを受ける資格が与えられ、80歳になっている人に接種資格は与えられませんでした。このため、健康状態の近い、わずかな年齢差の人のデータを比較することができたとのことです。

帯状疱疹は水痘(水ぼうそう)と同じウイルスが原因で、痛みをともなう発疹が現れる皮膚疾患です。このウイルスは多くの成人の神経細胞に潜伏しており、加齢や免疫機能の低下などによって再活性化して発症します。

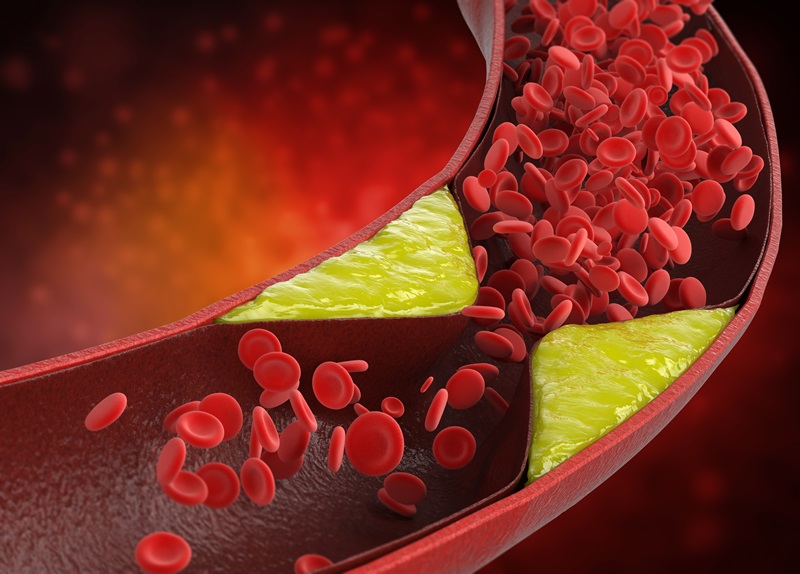

コーヒーは健康にさまざまな良い影響をもたらすことが知られています。しかし、コーヒーには血中のLDL(悪玉)コレステロール値を上昇させてしまう成分が含まれており、その成分の濃度はいれ方によって大きく異なるそうです。スウェーデンの研究チームが医学誌Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseasesに論文を発表しました。

LDLコレステロール値を上昇させるのは「ジテルペン」という物質の一種である「カフェストール」と「カーウェオール」です。

チームが、医療施設に設置されているコーヒーマシン14台でいれたコーヒーのジテルペン濃度を分析したところ、中央値はカフェストールが174mg/L、カーウェオールが135mg/Lでした。

一方、ペーパーフィルターを使ってハンドドリップでいれたコーヒーはカフェストールが11.5mg/L、カーウェオールが8.2mg/Lだったといいます。煮出しコーヒーのジテルペン濃度は、コーヒーマシンより高かったといいます。

1日3杯のコーヒーを週5日飲む人が、いれかたをコーヒーマシンからペーパーフィルターに変えると、LDLコレステロールの減少によりアテローム性動脈硬化の相対リスクが5年間で13%、40年間で36%それぞれ低下すると推計されるそうです。

砂糖の代替品として広く使用される低カロリーの甘味料「スクラロース」はダイエットに有効なのでしょうか。米国の研究チームが、スクラロースを摂取すると、甘味に見合うカロリーが取り込まれないことで脳が混乱し、食欲の増加につながってしまう可能性があると、科学誌Nature Metabolismに論文を発表しました。

スクラロースは砂糖から合成され、砂糖の600倍の甘味度を持つといいます。チームは、健康、太り過ぎ、肥満の若年成人を均等に計75人集めました。そして、スクラロース入り飲料、砂糖入り飲料、水の3種類を各300mlずつ別の日に飲んでもらった上で、脳や血液の変化を分析したそうです。

その結果、スクラロースは砂糖に比べて、食欲を調整する脳の視床下部の活動と空腹感を増加させることが分かったといいます。水と比較すると、スクラロースの摂取で視床下部の活動は増えたものの、空腹感に違いは認められなかったそうです。こうした変化は、肥満の人で特に顕著だったといいます。

また、砂糖と違い、スクラロースを摂取しても満腹感を生み出すホルモンの値は上昇しなかったとのことです。

ヒトパピローマウイルス(HPV)は、子宮頸がんをはじめとする複数の種類のがんを引き起こすだけでなく、心血管疾患リスクにも関連するようです。米国の研究チームが、米イリノイ州シカゴで3月29~31日に行われた米国心臓病学会(ACC)で研究成果を発表しました。

チームは、HPV感染と心血管疾患に関するデータが掲載されている七つの研究から、計25万人近くについて3~17年にわたり追跡したそうです。分析の結果、HPV陽性者は、陰性者に比べて心血管疾患を発症するリスクが40%高く、心臓の動脈にプラークが蓄積して心筋の血流が低下する冠動脈疾患を発症するリスクが2倍になることが分かったといいます。

病歴や生活習慣など病気に与えるさまざまな要因(交絡因子)を調整した後でも、HPV陽性者の心血管疾患リスクは33%高かったといいます。一方で、高血圧との有意な関連性は認められなかったそうです。

HPVと心血管疾患の関連のメカニズムは分かっていませんが、チームはHPV感染による慢性炎症が関係しているとみているようです。HPV感染を予防するには、10代のうちにHPVワクチンを接種することが有効であることが知られています。

プラセボ(偽薬)であることを患者に告げたうえで投与するオープンラベルプラセボ(OLP)には、過敏性腸症候群や慢性腰痛などさまざまな症状に効果があることが知られています。スイスの研究チームが、月経前に心や体に不調が生じる「月経前症候群(PMS)」の治療にも有効な可能性があると、医学誌BMJ Evidence-Based Medicineに論文を発表しました。

チームは、中等~重度のPMSか月経前不快気分障害(PMDD)に苦しむ18~45歳の女性150人を3群に分けて調査しました。

普段通りPMS治療薬を服用した群は、症状の強さが33%、日常生活への支障が45.7%抑制されたといいます。一方で、OLPの効果について詳しく説明を受けた上でプラセボを服用した群は、PMS症状の強さが79.3%、日常生活への支障が82.5%減ったそうです。また、OLPの効果については説明されず、服用するものがプラセボであることだけを知っていた群は、症状の強さが50.4%、日常生活への支障が50.3%減少しました。

なお、PMS患者に一般的に処方される選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)や低用量ピルは、めまいや吐き気、体重増加などの副作用があることで知られています。OLPを服用した2群で深刻な副作用はなかったそうです。

マラソン直後にランナーの記憶力が悪くなったり物事に対する反応が遅くなったりすることがあるそうです。スペインの研究チームが、過酷な運動によってエネルギー不足になると、脳が自身の脂肪組織をむしゃむしゃ食べ始めることがその現象を引き起こしている可能性があるとして、科学誌Nature Metabolismに論文を発表しました。

チームは、ランナー10人(男性8人、女性2人)が42kmを走る前と後に撮影した脳のMRI画像を分析しました。すると、マラソンから24~48時間後、体の内外から入って来る情報をまとめて運動や動作につなげる脳領域と、感覚や感情の統合に関与する脳領域において、ミエリン(髄鞘<ずいしょう>)が減少していることが明らかになったといいます。

ミエリンは脂質に富んだ組織で、神経細胞(ニューロン)の情報のやり取りを担う突起(軸索)を包み込んでいます。マラソンから2週間後にミエリンの量は回復に向かい始め、2カ月後にはマラソン前の水準に戻ったそうです。

チームは、マラソン中に脳の主なエネルギー源であるグルコースが減少すると、ミエリンがエネルギーとして代用されるとみています。マウスを使った別の研究でも、脳内のグルコース不足に備えてミエリンがエネルギー貯蔵庫の役割を果たしていることが分かっているとのことです。

麻疹(はしか)が流行している米国のテキサス州とニューメキシコ州で、はしかで入院した患者がビタミンAの過剰摂取によるとみられる中毒症状を引き起こしている症例が報告されているそうです。米保健福祉省(HHS)長官のロバート・ケネディ・ジュニア氏が、ビタミンAがはしかの「予防薬」になり得るという発言をしており、それが影響している可能性があります。米CNNが報じました。

流行の中心地に近いテキサス州ラボックの小児病院では、ビタミンAの過剰摂取が原因とみられる肝機能の異常が複数の患者から見つかったといいます。中毒症状を引き起こしている小児の入院患者は全員がワクチン未接種だったとのことです。

ケネディ氏は、はしか流行の対応としてビタミンAの摂取に重きを置いています。しかし、ビタミンAには免疫機能全般を支える役割はありますが、はしか感染を予防するとの証拠は見つかっていません。逆にビタミンAの過剰摂取は、皮膚や目の乾燥から肝機能障害に至るまで健康にさまざまな悪影響を及ぼすといいます。

はしかを予防できる唯一の手段はワクチンです。2回接種で97%の効果が得られます。

米保健福祉省(HHS)当局者は3月28日、2016年から食品医薬品局(FDA)でワクチン関連部門のトップを務めてきたピーター・マークス氏が辞任したと発表しました。米国の複数のメディアが報じています。米NBC NewsやCNNによると、マークス氏は辞職か解雇かの選択を迫られ、職を追われたそうです。

マークス氏は、FDA長官代行に宛てた辞意を表す書簡で、HHS(厚生)長官のロバート・ケネディ・ジュニア氏について「真実と透明性を望んでいるのではなく、むしろ彼自身の誤った情報や嘘に従順であることを望んでいることが分かった」と指摘したといいます。

新型コロナウイルスワクチンを巡っても二人の立場は真逆でした。マークス氏がワクチンの迅速な開発や承認に重要な役割を果たした一方で、ケネディ氏はコロナワクチンに批判的で、過去には「これまでに作られた中で最も致命的なワクチン」との発言もしているとのことです。また、ケネディ氏は他のワクチンに対する懐疑的な姿勢もたびたび物議を醸してきました。

マークス氏は、ワクチンへの信頼を損なうことは「無責任で、公衆衛生に有害であり、我が国の健康、安全、危機管理にとって明らかに危険である」と書簡に記したといいます。

欧州医薬品庁(EMA)は、米国で昨年7月に承認された米製薬大手イーライリリーの早期アルツハイマー病(AD)治療薬「ケサンラ(一般名ドナネマブ)」について、販売承認を推奨しないことを決めました。AP通信が報じました。

ケサンラはADの原因の一つとされるタンパク質アミロイドβの塊(アミロイドプラーク)を除去する薬で、ADによる軽度認知障害の進行を抑制する効果が確認されています。しかし、脳の出血や腫れなどのリスクが指摘されており、EMAはケサンラを使用するリスクがメリットを上回ると判断しました。

ケサンラはこれまでに米国のほか、日本や中国でも承認されています。イーライリリーは、再審査を通じてEMAとケサンラに関する議論を続けていきたいとコメントしているそうです。

EMAは昨夏、エーザイが開発したAD治療薬「レケンビ(一般名レカネマブ)」についても同様の懸念があるとして販売承認を推奨しない決定を下しましたが、数カ月後にその決定を覆しています。

米ミシガン州に住む臓器移植を受けた患者が1月、移植した臓器を通じて狂犬病ウイルスに感染して死亡したそうです。米国などの複数のメディアが報じました。

米NBC Newsによると、3月26日に州保健当局が発表しました。患者は昨年12月にオハイオ州の病院で臓器の移植手術を受けたそうです。公衆衛生調査により、狂犬病ウイルスは移植した臓器から患者に感染したと断定されたといいます。臓器を提供したドナーは、ミシガン州やオハイオ州の住民ではなかったとのことです。

米国ではこれまでにも移植した臓器が原因で狂犬病ウイルスに感染し、患者が死亡した事例があるそうです。2013年に腎臓移植を受けた患者が狂犬病で死亡し、その後にフロリダ州のドナーが狂犬病によって死亡していたことが明らかになったといいます。また、04年には、狂犬病にかかっていたアーカンソー州のドナーから臓器提供を受けた4人が死亡しているそうです。

米国では、臓器提供の候補者にウイルスや細菌が感染していないかを調べるスクリーニング検査を実施しています。しかし、狂犬病は非常にまれである上に、検査に時間がかかりすぎることから通常は対象外だといいます。

中国の研究チームが、ミニブタの肝臓を成人の脳死患者に移植したと、科学誌Natureに発表しました。米国でブタの心臓や腎臓が移植された例はありますが、ブタの肝臓がヒトに移植されたのは初めてです。

移植手術を行ったのは西安市にある空軍軍医大学(旧:第四軍医大学)で、遺伝子を6カ所改変したミニブタの肝臓を使ったそうです。移植を受けた患者の性別などの詳細は明らかにされていません。手術は2024年3月10日に行われ、家族の要望により試験は10日間で終了したといいます。

患者は自身の肝臓を温存したまま、その機能を補う補助臓器としてブタの肝臓を移植されたとのことです。ブタの肝臓は10日間正常に機能し、十分な量ではないものの、胆汁の分泌や肝臓で作られる主要なタンパク質「アルブミン」の産生も確認されたそうです。

心臓などと違い、肝臓は複数の異なる機能を有するため、移植のハードルは高いと考えられています。ブタの肝臓が、臓器提供者が現れるまでのつなぎの役割を果たすことが期待される一方で、ヒトの肝臓の代替として機能するかどうかは現段階では確認できていないそうです。

次のステップとして、チームは「生きている(脳死ではない)」患者に対してブタの肝臓を移植する計画を進めているとのことです。

心血管疾患リスクが高い患者に対して、悪玉コレステロール(LDLコレステロール:LDL-C)を下げる「スタチン」と「エゼチミブ」の併用を早めに行うと、多くの命を救える可能性があるそうです。ポーランドなどの研究チームが、医学誌Mayo Clinic Proceedingsに論文を発表しました。

スタチンは肝臓でのLDL-Cの生成を抑え、エゼミチブは小腸でのLDL-Cの吸収を阻害する薬です。

チームは、既存の14の研究から、心臓発作や脳卒中のリスクが高い患者またはこれらの既往歴がある患者計10万8373人のデータを分析しました。その結果、スタチンとエゼチミブを併用した人は、スタチンのみを使用した人に比べて全死因死亡リスクが19%低くなることが明らかになったそうです。

また、主要心血管イベント(MACE)を発症するリスクが18%、脳卒中を発症するリスクが17%低下することも分かりました。さらに、この2剤併用療法によってLDL-Cが減少し、LDL-Cの管理目標値である70mg/dL未満を達成する可能性が85%高くなったといいます。

米食品医薬品局(FDA)は25日、英製薬大手グラクソ・スミスクライン(GSK)が開発した尿路感染症(UTI)向け経口抗菌薬「Blujepa」を承認したそうです。米国の複数のメディアが報じました。

米NBC Newsによると、Blujepaは大腸菌などの尿路病原細菌が複製する際に必要な二つの酵素の働きを、新しい方法で阻害することで細菌の増殖を防ぐそうです。UTIに対する新しい作用機序を持つ薬が承認されたのは1996年以来初めてだといいます。

対象となるのは合併症のない単純性UTIを患う12歳以上の女性です。通常、UTIは抗菌薬の短期投与で完治しますが、近年は既存薬に対する耐性の高まりが問題になっています。

UTI患者3千人を対象とした二つの第3相試験では、1日2回Blujepaを5日間服用した群の50~58%で治療が成功したといいます。一方、標準治療薬の抗菌薬「ニトロフラントイン」の治療成功率は43~47%だったとのことです。

UTIは女性の半数以上が生涯で少なくとも1回は経験し、約30%が再発するといわれています。

トランプ米大統領は24日、疾病対策センター(CDC)の次期所長にスーザン・モナレズ氏を指名することを明らかにしました。米国の複数のメディアが報じました。

米CBS Newsによると、モナレズ氏は今年1月からCDCの所長代行を務めています。ある政府高官は、CDC所長代行に就任して以来、モナレズ氏は保健福祉省(HHS)長官のロバート・ケネディ・ジュニア氏と「うまくやってきた」と述べたといいます。

指名を承認するかどうかを決める連邦議会上院の公聴会では、自閉症とワクチンの関連性を調査する計画から人員削減に至るまで、この数カ月間物議を醸してきたCDCのさまざまな決定について、モナレズ氏が果たした役割を追及される可能性があるとのことです。

ホワイトハウスは当初、ワクチン懐疑派のデビッド・ウェルドン元下院議員をCDC所長に充てる予定でしたが、上院で承認を得るのは困難と判断し、3月上旬に同氏の指名を取り下げていました。

宇宙航空研究開発機構(JAXA)の大西卓哉飛行士が日本時間の16日から、国際宇宙ステーション(ISS)で約半年間の長期滞在を始めました。宇宙での生活は人体にどのような影響を及ぼすのでしょうか。英BBCが宇宙の「過酷な環境」での人体の変化について報じました。

ISS内の微小重力状態では、筋力と骨が毎月約1%ずつ衰えていくそうです。そのため地球に帰還後は、失われた機能を取り戻すために激しいトレーニングを行う必要があるといいます。筋肉量を増やすには数カ月、骨量を戻すには数年かかる可能性があるそうです。

また、宇宙空間では体に常在する微生物叢の組成の変化や体液の上半身への移動も起こります。体液の移動は脳の腫れを引き起こし、視力低下や回復不可能な損傷ができてしまう宇宙飛行関連神経眼症候群(SANS)につながる可能性があるといいます。

さらに、平衡感覚をつかさどる内耳の前庭器官の働きが損なわれることで、地球に戻ってから2~3日はめまいやバランス感覚の喪失に見舞われ、普通に歩くことが困難になるそうです。

トランスジェンダーなど、出生時に割り当てられた性別を強いられることに苦痛を感じるTGD(Transgender and gender diverse individuals)の人々が「性別適合ホルモン療法」を受けると、体だけでなく心の健康にも好影響があるようです。米国の研究チームが、医学誌JAMA Network Openに論文を発表しました。

チームは、平均年齢28歳のTGD成人3592人を対象に、4年間にわたる追跡調査を行いました。調査を開始した時点で、対象者の15.3%が中等~重度のうつ症状を呈していたといいます。

そして調査の結果、性別適合ホルモン療法を受けた人は、そうでない人に比べて追跡期間中に中等~重度のうつ症状を報告するリスクが15%低くなることが分かったそうです。

米CNNによると、米国の成人の8.3%が大うつ病を少なくとも1回経験していると米国立衛生研究所(NIH)が推計しているといいます。一方で、TGDの人は、約33%がうつ病の兆候を示すことが明らかになっているとのことです。

なお、トランプ大統領は就任直後、19歳未満への性別適合の治療や手術を行うことを制限する大統領令に署名しています。

ハーブの「ローズマリー」や「セージ」に含まれ、抗酸化・抗炎症作用がある「カルノシン酸」が、アルツハイマー病(AD)の治療薬になるかもしれません。カルノシン酸は非常に不安定な物資なのですが、米国の研究チームが、体内で安定した形にしておく方法を発見し、マウスの実験で認知症への効果を確認したと、科学誌Antioxidantsに発表しました。

チームは、カルノシン酸を「ジアセチル化カルノシン酸(diAcCA)」という形に合成すると、脳内で効果を発揮するまで安定していることを突き止めたそうです。マウスに与えると、diAcCAは血流に乗る前に腸でカルノシン酸に変換され、1時間以内に脳内のカルノシン酸レベルが上昇することが分かったといいます。

ADマウスに3カ月にわたりdiAcCAを週3回、経口投与したところ、脳内の炎症が軽減し、神経細胞のつなぎ目であるシナプスの数が増加することが分かったそうです。また、ADに関連するとされる「リン酸化タウ」や「アミロイドβ」などの有害なタンパク質が減少することも明らかになったとのことです。

記憶に関する複数の試験では、diAcCA投与マウスの記憶力がほぼ正常な状態にまで改善することも示されました。なお、diAcCAにマウスへの毒性作用は認められなかったとのことです。

新型コロナウイルスに感染した数週間後に、「小児多系統炎症性症候群(MIS-C)」と呼ばれる重度の炎症性疾患を発症する子どもがいます。不明とされていたMIS-Cの原因について、ドイツの研究チームが、体内で休眠状態にあるヘルペスウイルスの一種「エプスタイン・バーウイルス(EBV)」の再活性化の可能性があることを突き止めたと、科学誌Natureに発表しました。

MIS-Cは発熱や嘔吐(おうと)、腹痛、下痢、目の痛み・充血などが主な症状です。EBVは90%の人が感染する一般的なウイルスで、多感染後に体内に潜伏し、休眠状態に入ります。

チームは、MIS-Cの治療を受けた2~18歳の145人と新型コロナに感染したもののMIS-Cは発症しなかった子ども105人を比較しました。

その結果、MIS-C群の血液から、EBVの痕跡やEBVに対する高レベルの抗体や免疫細胞が見つかったそうです。この免疫細胞は本来、EBVに感染した細胞を殺傷する能力を有していますが、新型コロナ感染によって産生された、細胞の増殖や分化、細胞死を調節するタンパク質(トランスフォーミング増殖因子β:TGFβ)が原因で、その能力が失われることが分かったとのことです。

チームは、EBVが急速に増殖し、極度の炎症につながる可能性が示されたとしています。

アルツハイマー病(AD)の進行を抑える新しい治療薬は、実質的に患者にどのような効果をもたらすのでしょうか。米国の研究チームが、近年承認された「レカネマブ」と「ドナネマブ」についての研究結果を医学誌Alzheimer’s & Dementia: Translational Research & Clinical Interventionsに発表しました。

チームは、軽度のAD型認知症を患う60歳以上の282人(男性159人、女性123人)を対象に平均2.9年間の追跡調査を行ったそうです。請求書の支払い、車の運転、服薬や予約の管理、食事の準備など日常生活に必要な自立の度合いを評価したといいます。

その結果、非常に軽度のADで、日にちや服薬を忘れてしまう可能性のある人が治療を受けなかった場合、その後自立して生活できる期間は平均29カ月と推定されたそうです。一方、同じレベルのADを持つ患者がレカネマブを使用すると10カ月、ドナネマブを使用すると13カ月、自立して生活できる期間がそれぞれ延びることが示されたといいます。

レカネマブとドナネマブは、ADに関連するとされるタンパク質アミロイドβの塊を脳から取り除く薬です。脳の腫れや脳出血のリスクがあるほか、効果について疑問を呈する専門家もいます。

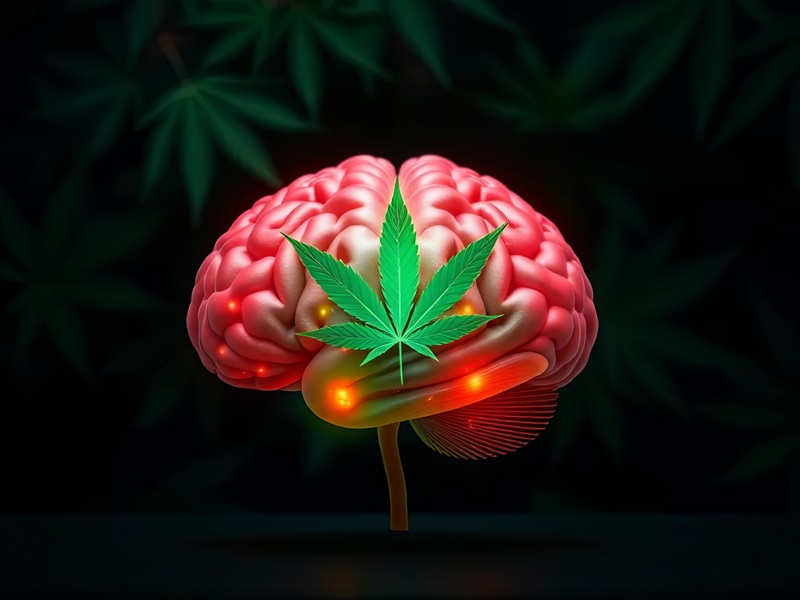

脳内の大麻に対する受容体が、うつ病や不安症などの治療の標的として有望な可能性があるそうです。カナダの研究チームが、科学誌Nature Neuroscienceに研究成果を発表しました。

チームが着目したのは、大麻草に含まれる「カンナビノイド」によって活性化する「1型カンナビノイド受容体(CB1)」です。マウスの実験で、アストロサイトと呼ばれるニューロン(神経細胞)の働きを助けるグリア細胞において、CB1を過剰に発現させて調べたそうです。その結果、攻撃的なマウスからストレスを受けても、不安やうつ症状が少なくなることが分かったといいます。

アストロサイトは、脳組織に有害な物質が入り込むのを防ぐ「血液脳関門」の完全性を維持する働きを持つそうです。ストレスを受けると血液脳関門がダメージを受けて炎症が起きてしまうのですが、CB1を過剰に発現させたマウスではそれが抑制されることが明らかになったとのことです。

さらに死後のヒト脳の分析で、死亡時にうつ病を患っていた人は、アストロサイトのCB1レベルが低いことも判明。チームは、アストロサイトにおけるCB1レベルの上昇が、ストレスからの回復力を高めるとみています。

米トランプ政権が海外援助を一時凍結したことから、世界の医療プログラムに深刻な影響が及んでいます。数カ月以内にHIV(エイズウイルス)の治療薬がなくなる国もあるそうです。WHO(世界保健機関)が17日に発表しました。

米国の海外援助の一時凍結後、HIVについては、50カ国以上で治療や検査、予防に関する事業が即時停止に追い込まれたといいます。英BBCによると、ナイジェリア、ケニア、レソト、南スーダン、ブルキナファソ、マリ、ハイチ、ウクライナの8カ国では、HIVの治療薬(抗レトロウイルス薬)が数カ月以内に底を突く可能性があるそうです。

WHOのテドロス事務局長は、こうした混乱によって20年にわたって積み重ねてきたHIVプログラムの進歩が台無しになりかねないと述べ、このことが1000万人以上のHIV感染者の増加につながり、HIV関連死亡者も昨年の3倍以上の300万人に達する可能性があると警鐘を鳴らしました。

テドロス氏は米国に対し、世界の公衆衛生への支援について再考するよう求めています。

減量薬として注目されているオゼンピックなどの「GLP-1受容体作動薬」よりも、減量効果が期待できるタンパク質が見つかったそうです。米国の研究チームが、科学Natureに研究成果を発表しました。

チームは、AIを使って2600ものタンパク質をスクリーニングしたそうです。その結果、食欲に関わる脳活動を誘発する分子として「BRINP2関連ペプチド(BRP)」を同定したそうです。BRPはわずか12個のアミノ酸で構成される小さな分子だといいます。

痩せた雄マウスやミニブタにBRPを注射で投与したところ、吐き気や便秘などの副作用を引き起こすことなく、その後1時間にわたり食事量が半減したのだそうです。さらに、肥満マウスにBRPを14日間、注射で投与すると、対照群と比較して平均4g体重が減少することも分かったといいます。

この時減少したのは筋肉ではなく、ほとんどが脂肪だったそうです。一方で、GLP-1受容体作動薬による減量は、筋肉や骨の減少を引き起こす可能性があるため、体への長期的な影響が懸念されています。

今後、BPRが人間の肥満治療薬になるかどうか、治験が行われる予定だとのことです。

脳の認知機能は何歳から衰え始めるのでしょうか。米国の研究チームが1万9300人の脳スキャンを分析したところ、平均43.7歳で神経ネットワークが不安定になり始めることが分かりました。その後、66.7歳で最も急速に不安定化が進み、89.7歳で横ばいになったといいます。

チームの調べで、こうした脳の衰えには、ニューロン(神経細胞)におけるインスリン抵抗性(インスリンの作用に対して反応しにくくなる状態)が関連していることが明らかになりました。脳が老化するにつれて、インスリンがニューロンに及ぼす影響が小さくなり、エネルギーとして取り込まれるグルコース(ブドウ糖)が減少するそうです。その結果、脳のシグナル伝達が破壊されてしまうといいます。

そこでチームは、インスリン抵抗性の影響を受けることなくニューロンに燃料を供給することができる「ケトン」を参加者101人に投与しました。すると、特に40〜59歳の中年層において脳の老化が抑制されることが判明したといいます。つまり、40代から早期介入することで、加齢に伴う認知機能低下を予防できる可能性があります。

チームは研究成果を科学誌「米科学アカデミー紀要(PNAS)」に発表しました。

潰瘍性大腸炎の患者は腸内細菌由来の「胆汁酸」が不足していることが知られているそうです。スイスの研究チームが、特定の腸内細菌が潰瘍性大腸炎の治癒に重要な役割を果たすことを発見し、新たな治療法につながる可能性があると、医学誌EMBO Molecular Medicineに論文を発表しました。

チームが着目したのは、肝臓で作られた一次胆汁酸を、腸幹細胞の増殖と分化を刺激する二次胆汁酸(7α-脱ヒドロキシル化胆汁酸)に変換する腸内細菌「クロストリジウム・シンデンス」です。

潰瘍性大腸炎マウスにクロストリジウム・シンデンスを投与したところ、投与しない群に比べて腸内の炎症が減少し、腸壁の再生が促進したといいます。そしてその結果、マウスは潰瘍性大腸炎から早く回復することができたそうです。さらに潰瘍性大腸炎患者のデータを分析したところ、7α-脱ヒドロキシル化胆汁酸レベルの低下が、腸管上皮細胞の再生異常と強く相関することが分かったといいます。

潰瘍性大腸炎の従来の治療は炎症を抑えることに重点が置かれているそうです。チームは、有益な腸内細菌を使って胆汁酸のバランスを改善することが、腸の自然治癒力をターゲットにした新しい治療になる可能性あるとしています。

「私に見えている赤」と「あなたに見えている赤」は本当に同じなのでしょうか。色の感じ方は個人の内的体験であるため、この問いに答えることは困難であると考えられてきました。しかし、オーストラリアのモナシュ大学と東京大学の研究チームが、人は同じ赤色を見ている可能性が高いことを証明したと、科学誌iScienceに発表しました。

チームは、「あなたにとって〇〇をするのは、どのような感じがしますか?」と尋ねられたときのような、特定の経験を説明するために作られた用語「クオリア」という概念を活用し、この問いに挑んだそうです。

典型的な色覚(正常色覚)の426人と色覚特性(色覚異常)の257人に対し、93種類の色についてそれぞれの類似性を評価してもらう実験を行ったといいます。こうして集められたデータを分析したところ、正常色覚の人が見ている「赤」は、別の正常色覚の人が見ている「赤」と同じである可能性が高いことが示唆されたそうです。

同じタイプの色覚異常を有する人同士でも、同様の結果が示されたといいます。一方で、正常色覚群の「赤」と色覚異常群の「赤」は、同じではない可能性があるとのことです。

エボラ出血熱の治療が経口薬で可能になるかもしれません。米国の研究チームがサルの実験で有効性を確認したと、科学誌Science Advancesに論文を発表しました。

チームが使用したのは、新型コロナウイルス感染症向けに開発された点滴薬「レムデシビル」の経口タイプの「オベルデシビル」です。オベルデシビルは、ウイルスの複製に不可欠な酵素「ポリメラーゼ」を阻害します。

チームは、計13匹のアカゲザルとカニクイザルを人間の致死量の3万倍に当たる量のエボラウイルス(マコナ株)に暴露させました。そして、10匹に対してウイルス暴露の24時間後から1日1錠のオベルデシビルを10日間投与し、残りの3匹には何も治療をしなかったといいます。

その結果、オベルデシビルを投与したサルのうちカニクイザルの80%、より人間に近いアカゲザルは100%が生き残ったそうです。治療しなかったサルは3匹とも死んだといいます。

オベルデシビルは、サルの血液からエボラウイルスを排除するだけでなく、免疫応答を引き起こし、臓器の損傷を避けつつ抗体の産生を促すことが示されたとのことです。

国連児童基金(UNICEF)と世界保健機関(WHO)が、ヨーロッパと中央アジアの53カ国から成る「欧州地域」における麻疹(はしか)感染に関する報告書を公表しました。この地域では2024年に、はしか感染者が12万7350人と23年から倍増し、1997年以来最多になったそうです。感染者の40%以上が5歳未満の子どもだったといいます。

欧州地域は2024年の世界のはしか感染者の3分の1を占めており、中でも最も多かったのはルーマニアの3万692人、次いでカザフスタンの2万8147人でした。

はしかはワクチンの2回接種で97%の効果が得られます。しかし、新型コロナウイルス流行時にワクチンの接種率が低下し、現在も多くの国でコロナ前の水準には戻っていないといいます。

英BBCによると、2023年の推計で集団免疫を維持するために必要なワクチン接種率95%を達成したのは、ハンガリー、マルタ、ポルトガル、スロバキアの4カ国のみだったことが欧州疾病予防管理センター(ECDC)の調べで明らかになっているとのことです。

英国やアイルランドで、かき氷を溶かしたような「スラッシー」と呼ばれるフローズン飲料を飲んだ子どもが入院する事例が相次いでいるそうです。スラッシーには甘味料や凍結防止剤として「グリセロール(グリセリン)」が使われていることが多く、これが子どもに中毒を引き起こすといいます。

両国の研究チームが、スラッシーを飲んで救急診療を受けた2~7歳の子ども21人のデータを分析し、医学誌Archives of Disease in Childhoodに論文を発表しています。

それによると、調査した子どものほとんどが意識を失っており、血液酸性度の上昇と低血糖が認められたといいます。4人は脳スキャンが必要な状態で、1人はてんかん発作を起こしていました。その後、子どもたちは全員急速に回復したといいます。

高濃度のグリセロールは特に子どもにとって有害で、グリセロール中毒によってショック状態、低血糖、意識喪失が引き起こされる可能性があるそうです。両国の保健当局は、4歳以下の子どもにはグリセロール入りのスラッシーを与えないよう勧告していますが、チームはこの年齢を「8歳未満」に引き上げるべきだと提言しました。

定期的に献血をする人は、血液がんになりにくいかもしれない――。英国とドイツの研究チームが、献血によって造血幹細胞で血液がんリスク抑制につながる遺伝子変異が生じる可能性が示唆されたと、医学誌Bloodに論文を発表しました。

献血を行うと、失われた血液を補うために造血幹細胞が新たな血液細胞に分化します。これにより造血幹細胞に遺伝的多様性が生じる可能性があるのだそうです。

こうした影響を調べるためチームは、生涯の献血回数が100回を超える男性217人と10回未満の男性212人の血液を比較しました。参加者はみな60代で、健康だったといいます。

チームは、遺伝子変異を持つ造血幹細胞が増殖し、血液がんにつながる「クローン性造血(CH)」という現象に着目。分析の結果、両群間でCHの発生率に有意差は見られませんでした。

しかし、CHにおいて最も影響を受けるDNMT3A遺伝子の変異を詳しく調べたところ、定期的に献血を行う群には、血液がんのリスク上昇に関連しない特徴的な変異パターンがあることが明らかになったそうです。そして、この変異を持つ造血幹細胞をマウスに移植したところ、赤血球の産生が促進されたといいます。

重度の心不全を患う40代のオーストラリア人男性が、ドナーからの移植を待つ間、チタン製の人工心臓で100日間生き延びたそうです。チタン製人工心臓を装着した人の生存期間としては、最長記録だといいます。米CNNが報じました。

男性は昨年11月、シドニーのセントビンセント病院でオーストラリアでは初となるこの人工心臓を移植する手術を受け、今年2月に退院しました。チタン製人工心臓を埋め込んだ状態で退院した患者は世界で初めてだといいます。そして今月初め、心臓移植のためのドナーが見つかったため、男性は再び手術を受け、順調に回復しているそうです。

この人工心臓を開発したのは、米豪の医療機器メーカーBiVACOR社。米食品医薬品局(FDA)の早期フィージビリティ試験(実現可能性を分析する試験)では、これまでに5人の患者に対するチタン製人工心臓移植が成功しているといいます。心臓移植が必要なのに、ドナーを待つことができなかったり見つからなかったりする患者にとって、チタン製人工心臓が代替手段となる可能性があるとのことです。

HIV(エイズウイルス)の感染予防が年1回の注射で可能になるかもしれません。米国の研究チームが医学誌The Lancetに治験の結果を発表しました。チームが治験を行ったのは、HIVが細胞内で複製するのを阻害し、年1回の投与で暴露前予防(PrEP)の効果の維持が期待されている「レナカパビル(lenacapavir)」です。

チームはHIVに感染していない18~55歳の成人40人に対し、レナカパビルを筋肉内注射する第1相試験を実施しました。56週間後の参加者の血液を調べたところ、すでに第3相試験で有効性が確認されている年2回のレナカパビルの皮下投与よりも高い濃度のレナカパビルが検出されたといいます。また、深刻な副反応や安全性に対する懸念事項は認められなかったとのことです。

現在、HIV予防薬として使用されているのは、毎日服用する錠剤や8週間に1回投与する注射で、継続が難しいことが指摘されています。レナカパビルの投与が年1回で済めば、利便性が飛躍的に向上し、既存の予防薬以上に広く普及する可能性が期待されています。

風力発電設備からの騒音が原因で生じる不眠や不安、頭痛、めまい、吐き気などの健康被害は「風車症候群」や「風車病」と呼ばれます。ポーランドの研究チームが学術誌Humanities and Social Sciences Communicationsに、風車騒音が人間のメンタルヘルスに悪影響を与えるとの証拠は見つからないとの研究成果を発表しました。

チームは、18~25歳の健康な大学生ボランティア45人に対し、目的を伏せた状態で交通騒音や風車騒音を聞かせ、脳や精神への影響を調査しました。風車騒音を聞いた時、ほとんどの学生がその音を「何らかの雑音」と表現し、騒音の発生源が風車であると特定できた人はいなかったといいます。

調査の結果、交通騒音に比べて風車騒音の方が「煩わしく、ストレスを感じる」と報告した学生は一人もいなかったそうです。また、交通騒音と風車騒音を聞いている時の脳波に違いは見られず、調査中に精神衛生上の問題が認められることもなかったそうです。

これらのことからチームは、風車の騒音がメンタルヘルスの問題を引き起こす可能性は低いと結論付けました。

「多発性硬化症(MS)」患者の重症度には2種類の腸内細菌の組成比が深く関わっている可能性があるそうです。The Conversationに米アイオア大学の微生物叢の専門家が報告しました。

MSは免疫系が誤って脳や脊髄を攻撃する神経疾患で、世界で280万人以上の人が罹患しているといいます。MSの専門家は、腸内細菌がMSと深く関わっていると考えているのですが、これまでは一貫した研究結果が出ていなかったそうです。

米国の研究チームが、MS患者の腸内細菌叢(腸内フローラ)の組成を分析したところ、MSでない人に比べて「ブラウティア菌」という細菌が多いことが分かったそうです。また、MSマウスの腸内では、「ビフィズス菌」が少なく「アッカーマンシア菌」が多いことも明らかになったといいます。

そこでチームは、抗菌薬で腸内細菌をすべて除去したMSマウスにブラウティア菌を与えて観察しました。すると、腸の炎症が激しくなり、MS症状が悪化したそうです。

またMSマウスは、MS症状が現れる前から、ビフィズス菌の減少とアッカーマンシア菌の増加が確認され、この組成比率はMS発症後の重症度の上昇に関連していたといいます。こうした腸内細菌叢の不均衡は、MS患者でも認められたとのことです。

ダイエットで人気の食事法である「低炭水化物食(糖質制限食)」には、大腸がんの発生を促進するリスクがあるそうです。カナダの研究チームがそのメカニズムを解明したと、科学誌Nature Microbiologyに研究成果を発表しました。

チームは、大腸がんに関連するとされる腸内細菌をマウスに定着させた上で、通常食、低炭水化物食、脂肪や砂糖を多く含む西洋食のいずれかを与えて観察しました。その結果、DNAに損傷を与える遺伝毒性物質「コリバクチン」を産生する大腸菌と低炭水化物食が組み合わさると、大腸がんにつながるポリープの成長が進むことが明らかになったそうです。

食物繊維不足による腸の炎症で腸内細菌叢(腸内フローラ)の組成が変化し、コリバクチン産生大腸菌が増えやすい環境になるといいます。

また、低炭水化物食マウスは、腸内細菌が腸管上皮細胞に侵入するのを防ぐ粘液層が、他のマウスと比べて薄いことが分かったそうです。粘液層が薄いと、細胞に到達するコリバクチンが増え、腫瘍が成長しやすくなるといいます。低炭水化物食に水溶性食物繊維を加えると、発がん作用を抑制できる可能性があるとのことです。

数多くの研究で「関連性はない」と結論付けられているワクチンと自閉症の関連性について、米疾病対策センター(CDC)が改めて研究を行うそうです。米国の複数のメディアが報じています。

CDCを管轄する米保健福祉省(HHS)の長官に就任したロバート・ケネディ・ジュニア氏は長年、ワクチンの安全性について懐疑的な姿勢を示してきました。米ABC Newsによるとケネディ氏は、かつて1万人に1人だった自閉症児の割合が、現在は34人に1人に急増していると主張しています。ただし、ケネディ氏が「1万人に1人」という数字をどこから引用したのかは不明だそうです。

CDCのデータによると、8歳までに自閉症と診断される割合は2000年に150人に1人だったのに対し、20年には36人に1人に増加しています。しかし、こうした増加は、医師や保護者の間で自閉症に対する認識が高まったことに起因する可能性があるといわれています。

HHSの広報担当官は、ワクチンと自閉症の関連性を調べる取り組みについて、「あらゆる手段を講じる」としているそうです。ただし、具体的な調査方法や、これまでの既存研究との違いに関しては明言を避けているとのことです。

米国南部で麻疹(はしか)の感染者の拡大が止まらないようです。米NBC Newsによると、テキサス州で198人の感染者が明らかになっており、23人が入院し、6歳の子供1人が死亡。隣接するニューメキシコ州で30人の感染者が報告され、そのうち成人1人が死亡した可能性があるとのことです。検査を控える人がかなりおり、実際にはもっと多くの感染者がいる可能性が高いといいます。

はしかはワクチンの2回接種で97%の効果が得られます。一方で、今回感染が確認されている患者の大半がワクチン未接種か、ワクチン接種歴不明だそうです。

多くの感染者が出ているテキサス州ゲインズ郡では、宗教上の理由などでワクチン接種の免除を受けている人の割合が約18%にも上るといいます。

また、ビタミンA欠乏症の人がはしかの症状や合併症が重くなることから、厚生長官のロバート・ケネディ・ジュニア氏がビタミンAを豊富に含むタラの肝油の摂取を勧めているそうです。しかし専門家は、ほとんどの人が十分な量のビタミンAを取っており、さらに摂取しても効果はないと指摘しているとのことです。

嘔吐(おうと)や下痢などの急性胃腸炎症状を起こすノロウイルスに対するワクチンの開発が進んでいるようです。米国の研究チームが治験を行い、高齢の人に安全かつ有効な可能性が示されたと、医学誌Science Translational Medicineに論文を発表しました。

チームが治験を行ったのは、「VXA-G1.1-NN」という錠剤型の経口ワクチンです。55~80歳の健康な参加者65人を対象に第1b相試験を実施しました。その結果、副反応について、ワクチンの用量に関係なく十分に患者が耐えられる程度であることが確認されたといいます。重篤な有害事象や日常生活に支障がある程度(グレード3)の副反応を呈した人はいなかったとのことです。

また、ワクチンの服用によって、ノロウイルスの遺伝情報を取り囲む主要なタンパク質(カプシド)に特異的な抗体(免疫グロブリンG:IgG、免疫グロブリンA:IgA)が血清中で増加することも示されました。こうした血清抗体の増加は、210日間持続したそうです。

さらに、高用量ワクチンを服用した群では、ノロウイルスを中和する可能性がある抗体が有意に増加したといいます。なお、ワクチン服用で、粘膜における強固な免疫応答が誘導されることも明らかになったとのことです。

膣内の細菌叢の乱れで炎症が起こる「細菌性膣症(BV)」の再発の多くが、パートナーとの性行為による再感染が原因で起きているかもしれません。BVは性感染症(STI)ではないとされてきましたが、オーストラリアの研究チームがそれを否定する研究成果を医学誌New England Journal of Medicineに発表しました。

チームは男女のカップル164組を2群に分けて調査を行いました。男女ともに他のパートナーはおらず、女性はみなBVを患っていたといいます。

第一選択薬として推奨されている抗菌薬を女性にのみ投与した群は、12週間以内に63%の女性がBVを再発したそうです。一方、女性を同じ抗菌薬で治療した上で、男性には1日2回、経口抗菌薬と陰茎の皮膚に塗る抗菌薬を7日間使用させたところ、BVの再発率は35%に抑制されたといいます。

BVはSTIの一種であり、パートナーの男性も一緒に治療することで再発リスクが抑えられる可能性が示されました。BVは世界の女性の3分の1が罹患する一般的な疾患で、半数が再発を経験するそうです。

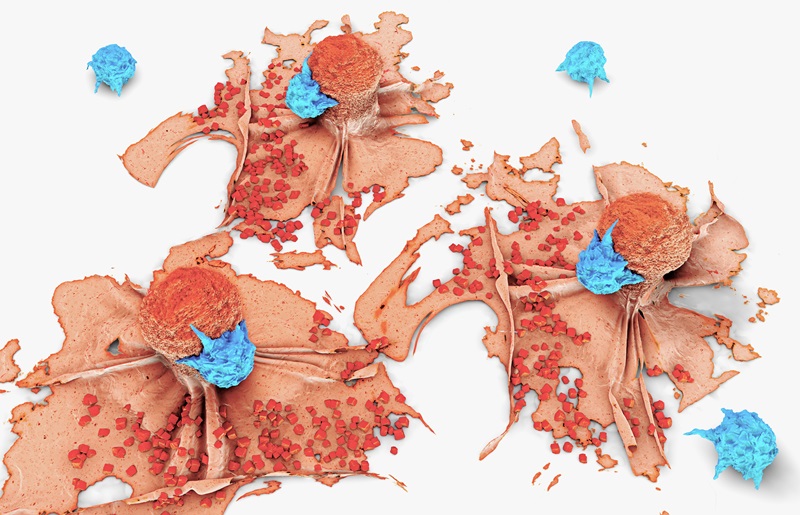

解熱鎮痛薬や抗血小板薬として広く使用される「アスピリン」を常用すると、がんによる死亡リスクが低下するようです。英国の研究チームがそのメカニズムを解明したとして、科学誌Natureに論文を発表しました。がんの転移に対応する免疫システムをアスピリンが強化する可能性があるそうです。

チームがマウスを使って調査したところ、がん細胞が元の腫瘍から離れて別の場所に転移する際に、アスピリンがそれを妨げる重要な役割を果たすことを発見したそうです。

がん細胞の転移が起きそうになると、免疫細胞の一種である「T細胞」が新たな場所に根付こうとする転移細胞をすかさず攻撃します。しかし、血液の凝固を助ける血小板が、こうしたT細胞の働きを妨害してしまうことをチームが突き止めたそうです。そして、アスピリンを投与したマウスにおいては、血小板の凝集が抑制されるため、T細胞の働きが妨害されず、がん細胞を攻撃したといいます。

英BBCによると、早期がんの再発をアスピリンで防げるかどうかを調べる治験が英国で始まっているとのことです。

「中~高強度の身体活動」をほんの少しでも行うと、認知症を発症するリスクを抑制できる可能性があるそうです。米国の研究チームが医学誌Journal of the American Medical Directors Associationに論文を発表しました。

チームは平均年齢63歳の成人8万9667人を4.4年にわたり追跡調査しました。身体活動のレベルを評価するため、参加者は手首に加速度計を装着したといいます。

その結果、運動を全くしない人と比較した認知症発症リスクについて、1週間当たりの中~高強度の身体活動が▽35分未満の人で41%▽35~69.9分の人で60%▽70~139.9分の人で63%▽140分以上の人で69%――それぞれ低下することが分かりました。

また、加齢により心身が老い衰えた状態である「フレイル」を持つ人にも同様の認知症リスク抑制効果が認められたといいます。

チームは、いくつになったとしても、そしてどんなに短い時間だとしても、中~高強度の身体活動を行うことによる恩恵を受けられる可能性があると強調しています。

認知症患者に一般的に処方される抗うつ薬が、認知機能の低下を促進させるかもしれません。スウェーデンの研究チームが医学誌BMC Medicineに研究成果を発表しました。

チームは、2007~18年に新たに認知症と診断された患者1万8740人のデータを分析しました。患者の平均年齢は78.2歳で、22.8%が抗うつ薬を少なくとも1回処方されていたといいます。

処方された抗うつ薬のうち、64.8%がSSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)で、2.2%がTCA(三環系抗うつ薬)、2.0%がSNRI (セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)、31.0%がその他の抗うつ薬でした。

分析の結果、抗うつ薬を使用した人は、そうでない人に比べて認知機能の低下が早く進むことが分かったそうです。こうした関連は、特に重度の認知症患者で強く見られたといいます。

さらに、SSRIの使用量が多いほど認知機能の低下率が大きくなり、重度の認知症や骨折、全死因死亡のリスクも高くなることが明らかになったとのことです。

低カロリーの食品や飲料に広く使われる人工甘味料「アスパルテーム」は動脈硬化の一因になり、脳卒中や心臓発作につながる可能性があるそうです。スウェーデンの研究チームが科学誌Cell Metabolismに論文を発表しました。

チームは、アスパルテームを0.15%含有するエサをマウスに12週間与え、その影響を調べました。これは、人間がダイエットソーダを1日に3缶飲むのに相当するといいます。実験の結果、アスパルテームを含むエサを食べたマウスは、そうでないマウスに比べて動脈内の脂質などの塊(プラーク)が増え、高レベルの炎症が起きることが分かりました。

プラークが動脈内に蓄積すると「アテローム性動脈硬化」を引き起こします。また、炎症は動脈硬化に深く関わるとされています。

さらにチームは、アスパルテームが体内に入ると血中インスリン値が急上昇し、その結果、プラークの増大が進むことを確認したそうです。そして、インスリン値の上昇は、炎症を引き起こすタンパク質(ケモカインのCX3CL1)が関連する免疫系を活発にすることを突き止めたといいます。

特殊な抗体の保有者で、60年以上にわたる献血によって240万人もの乳児の命を救ったというオーストラリア人男性が2月17日に88歳で亡くなったそうです。AP通信などが報じました。

亡くなったのはジェームズ・ハリソンさんで、彼の血液の液体成分である血漿(けっしょう)には「抗D」と呼ばれる特殊な抗体が含まれていたそうです。この抗体が、「新生児溶血性疾患」という母親と胎児の血液型不適合などによって、母体の免疫系が胎児の赤血球を攻撃してしまう病気を防ぐための薬剤の製造に使われたといいます。

ハリソンさんは、18歳になった日から81歳で献血から退くまでの間に、計1173回も献血に協力したとのことです。世界で最も多くの血漿を提供したとして2005年に当時のギネス世界記録を更新したといいます。こうした功績から、ハリソンさんは「黄金の腕を持つ男」と呼ばれていました。

オーストラリアには抗D抗体ドナーが200人おり、年間4万5千人の母親とその赤ちゃんを救っているとのことです。

スマートフォンには依存性があることが分かったそうです。ドイツの研究チームが科学誌Computers in Human Behaviorに研究成果を発表しました。

チームは、18~30歳の25人に対し、72時間にわたって必要な連絡と仕事に関連すること以外に、スマホの使用を控えてもらう実験を行いました。神経活動への影響を調査するため、実験の前後にMRIスキャンと心理検査を実施したといいます。

スマホの使用を控えた72時間後に参加者にスマホの画像を見せたところ、報酬に関する情報処理や渇望に関連する脳領域に変化が認められたそうです。この変化はニコチンやアルコールなどの物質の依存につながる脳信号といくつかの点で類似していたといいます。

また、こうした脳の変化は、神経伝達物質のドーパミンやセロトニンに関連していたそうです。これらの神経伝達物質は、気分の調整など多くの脳機能に関わっています。

一方、心理検査では、スマホの使用を制限されていても、参加者の気分の変化や何かに対する激しい欲求は見られなかったとのことです。

米テキサス州で麻疹(はしか)の感染が広がっています。ワクチン懐疑論者として知られる米厚生(米保健福祉省:HHS)長官のロバート・ケネディ・ジュニア氏が、ワクチン接種を推奨するとも取れる意見を表明する事態になっています。

米CNNによると、テキサス州では1月下旬以降、146人のはしか感染者が確認されており、20人が入院し、学齢期の子ども1人が死亡しました。米国で、はしかによる死者が出たのは2015年以来10年ぶりだといいます。感染者の大半がワクチン未接種か、ワクチン接種歴不明だそうです。

はしかはワクチンの2回接種で97%の効果が得られますが、全米の接種率はHHSが目標とする95%を4年間下回っているとのことです。

今回の流行を受け、ケネディ氏は3月2日、「保護者は子どもたちのために、ワクチンを受けさせるという選択肢を理解するため医療機関に相談するべき」との意見を表明したといいます。

ケネディ氏はワクチン接種を明確に推奨しなかったものの、「子どもをはしかから保護するだけでなく、集団免疫にも寄与するため、医学的な理由でワクチンを接種することができない人々を守ることにもつながる」との考えを示したそうです。

抗うつ薬として一般的な「SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)」が、感染症や敗血症の予防に有効な可能性があるそうです。米国の研究チームが科学誌Science Advancesに研究成果を発表しました。

最近の研究でSSRIの使用者は新型コロナウイルス感染症にかかっても重症化しにくく、コロナ後遺症にもなりにくいことなどが分かっているそうです。

このメカニズムを解明しようとチームはまず、SSRIの「フルオキセチン(商品名:プロザック)」を投与したマウスの群とそうでない群をそれぞれ細菌に感染させる実験を行いました。その結果、フルオキセチン群は敗血症や多臓器障害、死亡から保護されることが分かったそうです。

次にチームは、感染から8時間後の細菌数を測定。フルオキセチン群は細菌数が少なく、重症度が低いことから病原体を殺傷する作用があることが分かったといいます。さらに、フルオキセチン群は抗炎症性サイトカイン(炎症を抑制するタンパク質)の「インターロイキン-10(IL-10)」が多く発現していました。

IL-10が敗血症で起こる症状を予防する可能性があり、フルオキセチンには感染によるダメージから臓器や組織を保護する作用があることも示されました。

アフリカ中部のコンゴ民主共和国(コンゴ)で多数の死者が出ている謎の病気について、WHO(世界保健機関)の緊急対応責任者は2月28日、何らかの中毒が原因の可能性が高いとの見方を示したそうです。地元当局もWHOに対し、村の水源に関連する中毒の疑いが非常に強いと述べたといいます。米CBS Newsなどが報じました。

コンゴ北部では、コウモリを食べた子ども3人がエボラ出血熱やマールブルグ病に似た出血熱の症状を呈して1月下旬に死亡したのを皮切りに、同様の症状で5週間に66人が死亡したそうです。主な症状は発熱、嘔吐(おうと)、内出血で、死亡者のほとんどが発症から48時間以内に死に至ったといいます。

2月13日に発表された検査結果によると、初期患者の検体の半数からマラリアの陽性反応が出たものの、エボラウイルスやマールブルグウイルスは検出されなかったそうです。WHOは髄膜炎が原因である可能性も視野に入れ、患者が発生した地域の食品や水を検査するなど、現地でさらなる調査を行っているとのことです。

きのこがインフルエンザのダメージから体を守ってくれる可能性があるそうです。カナダの研究チームが医学誌Nature Immunologyに論文を発表しました。

きのこには食物繊維の一種「β-グルカン」が多く含まれます。これまでの研究でβ-グルカンは免疫機能を高める効果を持つことが知られているといいます。チームはβ-グルカンがウイルスの攻撃による影響を軽減するのではないかと考えたそうです。

そこで、マウスにβ-グルカンを投与し、その後にA型インフルエンザウイルスに感染させる実験を行ったといいます。その結果、β-グルカンを投与されたマウスは、インフルエンザにかかった際の重症化や死亡のリスクが低くなることが分かったそうです。

また、β-グルカンが免疫細胞の一種である「好中球」を、過剰な炎症を抑制するように再プログラム化し、合併症や肺炎のリスクを低減することも明らかになったといいます。さらに、β-グルカンによるこうした効果は、最大1カ月にわたり持続する可能性も示されたとのことです。

インドの17歳の少年が、腹部に「寄生」していた双子を取り除く手術を受けたそうです。胎内で発育不全になった双子の一方が、もう一方に結合した状態で生まれる「寄生性双生児」と呼ばれる症例で、発生する確率は分娩(ぶんべん)10万件に1件未満だといいます。英BBCが報じました。

少年の体には寄生する双子の脚2本、尻、外性器がくっついており、これらが少年の腹部から飛び出していたそうです。手術を実施したチームがスキャン検査を行ったところ、寄生する双子は少年の胸骨(胸の中央にある縦長の骨)に結合しており、少年の胸部の血管から血液が供給されていることが分かったといいます。

寄生性双生児の症例自体が珍しい上に、この少年のように成長してから手術が行われるのは極めてまれだとのことです。チームの医師によると、双子で共有している血管や神経、組織が網の目のようになっており、それらを切り離さなくてはならなかったそうです。少年の臓器や組織を傷つけないように注意をしながら、約2時間半の手術が行われたそうです。少年は手術後、順調に回復しているといいます。

米国の研究チームが、1990~2021年の世界の自殺に関するデータを分析し、医学誌The Lancet Public Healthに研究成果を発表しました。

2021年の自殺による死者数は世界の死因の第21位で、エイズよりも上位だったといいます。そして、21年の自殺による年齢調整死亡率(年齢構成がそろうように調整した死亡率)は10万人当たり9人で、計74万6千人と推計されるそうです。これは、43秒に1人が自殺によって死亡していることになるとのことです。

1990年は10万人当たり14.9人だったため、約40%減と改善したことになります。しかし、地域や性別、年齢によって差は大きいといいます。

地域別に見ると、自殺死亡率が最も低下したのは東アジアで66%減。自殺死亡率が特に高かったのは、東ヨーロッパやサブサハラ・アフリカの南部や中部だったそうです。

また、男性は女性に比べて自殺で死亡する可能性が2倍以上高い反面、女性は自殺を企てる可能性が男性より49%高いことも分かったといいます。自殺による死亡時の平均年齢は、30年間で男性は43.0歳から47.0歳に、女性は41.9歳から46.9歳にそれぞれ上がったとのことです。

WHO(世界保健機関)はアフリカ中部のコンゴ民主共和国(コンゴ)で、謎の病気による死者が出ていると発表しました。2月15日時点で419人の患者が確認され、53人が死亡しているそうです。主な症状は発熱、嘔吐(おうと)、内出血で、発症から死亡までの間隔はほとんどのケースで48時間以内だといいます。

最初の感染者は1月21日に、コンゴ北西部に位置するボロコで発生したそうです。コウモリを食べた子ども3人が発症し、死亡しました。その後、2月9日にはボロコの北東にあるボマテでも流行が発生したといいます。

ボマテの患者13人から採取した検体はいずれも、エボラ出血熱やデング熱、マールブルグ病、黄熱など既知の病気には陰性反応を示したとのことです。ただ、一部の検体はマラリア検査で陽性が出たといいます。

AP通信によると、コンゴでは昨年も謎の病気が流行し数十人の死者が出ました。しかし、後にマラリアが原因の可能性が高いと判明したそうです。アフリカの野生動物を食べる地域では、動物から人間に感染する病気の発生が10年間で60%超も増加しているとのことです。

ドイツの研究チームが「甘いものは別腹」のメカニズムを突き止めたと、科学誌Scienceに論文を発表しました。

チームは、砂糖に対するマウスの反応を調査したそうです。満腹時にマウスに砂糖を与えたところ、脳内の特定の領域にある神経細胞において、神経伝達物質「β-エンドルフィン」の分泌が促されることが分かったそうです。β-エンドルフィンは、高揚感や鎮痛効果をもたらし、医療用麻薬のモルヒネと同じような作用をすることから「脳内麻薬」とも呼ばれています。

β-エンドルフィンの作用を阻害すると、満腹のマウスは砂糖を取らなくなったそうです。一方で、空腹のマウスのβ-エンドルフィンを阻害しても、こうした影響は見られなかったといいます。

この脳領域の活性化は、マウスが砂糖を食べる前の、砂糖を認識した段階で起こることも判明したそうです。これは、砂糖を食べたことのないマウスの脳でも同様に起こり、砂糖を初めて口にすると即座にβ-エンドルフィンが放出されたといいます。追加で砂糖を取ると、β-エンドルフィンの放出が増強されたとのことです。

ヒトに対する調査でも、マウスと同じ脳領域が砂糖に対して反応することが脳スキャンで示されたそうです。

中国の武漢ウイルス研究所などの研究チームが、コウモリから新種のコロナウイルスを発見したと、科学誌Cellに発表(2月18日付)しました。このウイルスはHKU5-CoV-2と呼ばれ、ヒトの細胞に感染する可能性があるそうです。

チームによると、HKU5-CoV-2は、中東呼吸器症候群(MERS)を引き起こすウイルスと同じメルベコウイルスに属しています。実験では、HKU5-CoV-2がヒトの細胞の表面に存在するACE2受容体を介して細胞に侵入する可能性があることが分かったそうです。

これは、新型コロナウイルス感染症を引き起こすウイルス(SARS-CoV-2)がヒトの細胞に感染する経路と同じです。ただし、HKU5-CoV-2はSARS-CoV-2ほど容易にヒト細胞に侵入することはできないことも明らかになったといいます。

米ABC Newsによると、これを受け米疾病対策センター(CDC)は24日、HKU5-CoV-2は今のところ懸念材料にはならないとの見解を出したそうです。ヒトの感染は確認されておらず、現時点ではHKU5-CoV-2が公衆衛生に脅威を与えると考えるべき理由はないといいます。

米疾病対策センター(CDC)は20日に公表した「疫学週報(MMWR:Morbidity and Mortality Weekly Report)」で、鳥インフルエンザウイルス(H5N1型)が飼い主から猫に感染したとみられる2例を報告しました。いずれの症例も2024年5月にミシガン州で発生しました。

一つ目の症例は、室内飼いの5歳のメス猫が食欲不振、毛づくろい頻度の減少、見当識障害、無気力、神経機能の低下などの症状を呈したといいます。緊急治療が行われたものの症状は進行し、4日以内に安楽死させたそうです。そして、死後の検査で鳥インフル感染が判明しました。この家に住む家族の1人は酪農場に勤務していたといいます。ただ、検査を拒否したため、感染の有無は不明とのことです。

二つ目の症例は生後6カ月のオス猫で、食欲不振、無気力、顔のむくみ、活動低下などの症状が現れ、24時間以内に死んだそうです。飼い主は生乳を運ぶ仕事に従事しており、乳牛への鳥インフル感染が確認された農場にも出入りしていたそうです。感染した猫は、生乳に汚染された飼い主の作業着の中に頻繁に潜り込んでいたといいます。猫に症状が現れる前、飼い主は目の炎症を感じていたものの、鳥インフル検査は拒否したとのことです。

ロバート・ケネディ・ジュニア氏が長官に就任したばかりの米保健福祉省(HHS)は19日、性別に関する定義について新たな指針を明らかにしました。米国の各メディアが報じました。

新指針は、トランプ大統領が1月20日に署名した「ジェンダー・イデオロギーの過激主義から女性を守り、連邦政府に生物学的な真実を取り戻す」と題する大統領令に基づくものです。トランプ氏は「性別は男女の二つのみ」と主張しており、多様性などを重視したバイデン前政権の立場を否定する姿勢を明確にしています。

米CNNによると、HHSが公表した指針では、sex(性別)を「人の不変の生物学的分類で、男または女のいずれか」とした上で、「female(女):卵子を作るという生物学的機能の生殖器系を特徴とする性別の人」と「male(男):精子を作るという生物学的機能の生殖器系を特徴とする性別の人」に分けています。そして、femaleについては成人を「woman(女性)」、未成年を「girl(女子)」と定義。maleの成人を「man(男性)」、未成年を「boy(男子)」とするとしています。

この新たな定義について一部の専門家からは、「科学に基づいていない」などとして厳しい批判の声が上がっているそうです。

膵臓(すいぞう)がんは発見や治療が難しく、致命的ながんの一つといわれています。米国の研究チームが、患者個人に合わせたmRNAワクチンの治験を行い、治療に有効な可能性があると、科学誌Natureに発表しました。

チームは、手術可能な膵管腺がん(PDAC)と診断された患者16人を対象に第1相試験を実施したそうです。まず患者に腫瘍の切除手術を行い、次に個人個人の腫瘍から採取した遺伝物質を利用して、免疫系にがん細胞を攻撃するよう教える「個別化mRNAワクチン」を設計したといいます。患者はワクチンに加えて、標準治療である化学療法と免疫療法を受けたとのことです。

治療の結果、16人のうち8人がワクチンに応答し、腫瘍を標的とする免疫細胞のT細胞が誘導されたそうです。チームの推計によると、このT細胞は平均8年近く生き残るといいます。さらにこれらのT細胞のうち20%は数十年にわたり機能する可能性があるとのことです。

なお3年間の追跡期間中に、ワクチンに応答した患者8人のうち2人、ワクチンに応答しなかった患者8人のうち7人が、それぞれがんを再発したそうです。

フィリピンでデング熱患者が急増しているそうです。そのような中、デング熱対策として、マニラ首都圏に位置するマンダルヨン市のアディションヒルズ地区で、蚊やボウフラ(蚊の幼虫)5匹ごとに1フィリピンペソ(約2.6円)と交換する取り組みが始まったといいます。

AP通信によると、フィリピンでは今年、2月1日時点で2万8234人のデング熱感染者が確認されており、前年同期比で40%増加しているそうです。マンダルヨン市の近隣のケソン市では、デング熱の流行宣言も出されたとのことです。人口10万人を抱えるアディションヒルズ地区では衛生状態の改善などの感染対策が行われてきましたが、今年に入り感染者が42人に急増し、学生2人が死亡したといいます。

こうした状況を受け、アディションヒルズの地区長は、デング熱を媒介する蚊に「懸賞金」をかける異例の試みを開始したそうです。捕獲した蚊やボウフラを住民が役場に持ち込むと、現金と交換される仕組みとのことです。蚊やボウフラの生死は問わないといいます。

しかし、換金目的で蚊を養殖する人が出てくる可能性があるとして、懸念の声も上がっているとのことです。

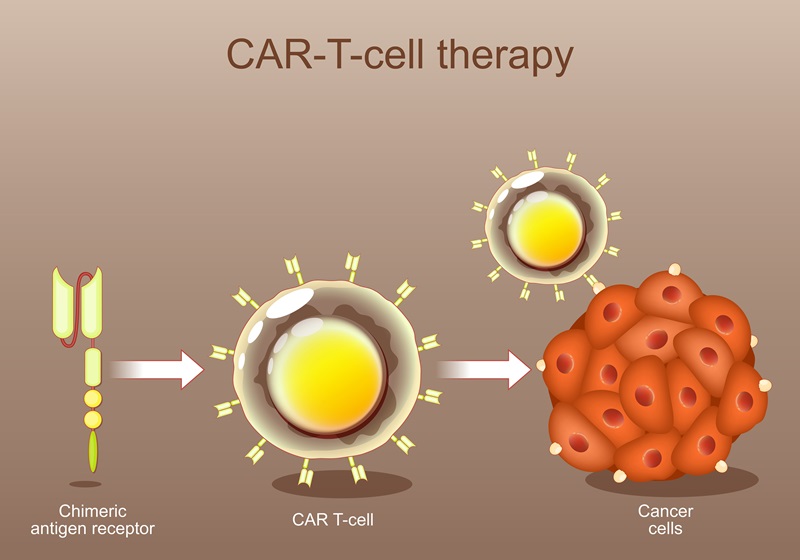

血液がんの治療に用いられる「CAR-T細胞療法」は小児に発生する固形がんの一種である「神経芽腫」にも効果があるかもしれません。米国の研究チームが、医学誌Nature Medicineに治験の結果を発表しました。

CAR-T細胞療法は、患者自身の免疫細胞(T細胞)を遺伝子改変でがんへの攻撃力を高めて投与する治療法です。

チームは2004~09年に神経芽腫の小児患者19人を対象にCAR-T細胞療法の第1相試験を実施したそうです。この試験でCAR-T細胞療法の安全性は確認されたものの、治療から2カ月~7年の間に12人が神経芽腫の再発が原因で死亡したといいます。

残りの7人のうち5人は、治療から13年以上経過観察が続けられました。そしてこのうちの1人は、18年以上にわたり他の治療を受けることなく寛解状態が続いていることが分かったそうです。さらに、この患者は健康な赤ちゃんを2人出産したことも明らかになりました。

なお、当時のCAR-T細胞技術は第一世代と呼ばれるもので、現在はより改良された技術が使われているとのことです。

妊婦にも広く使われている解熱鎮痛剤「アセトアミノフェン」を母親が妊娠中に使用すると、生まれた子どもの注意欠如・多動症(ADHD)のリスクが高まる可能性があることが分かったそうです。米国の研究チームが科学誌Nature Mental Healthに研究成果を発表しました。

チームは、アフリカ系アメリカ人の母子307組を調査したそうです。その結果、妊娠13~24週のときに採取した母親の血液からアセトアミノフェン代謝物が検出された子どもは、そうでない子どもに比べて8~10歳までにADHDと診断される可能性が3.15倍高いことが明らかになったそうです。こうした関連は、男児より女児に強くみられたといいます。

さらに、チームは307人の母親のうち174人の胎盤組織を分析しました。すると、アセトアミノフェンへの暴露とADHD診断は、胎盤における免疫系やエネルギー代謝に関与する遺伝子発現の変化に関連していることが明らかになったといいます。

アセトアミノフェンによって胎盤における遺伝子発現が変化することで、子どものADHDリスクに影響が及ぶ可能性があるようです。

習慣的にヨーグルトを食べると、特定の種類の大腸がんの発症率が低下する可能性があるそうです。米国の研究チームが女性看護師12万1700人と男性医療従事者5万1529人を数十年にわたって追跡したデータを分析し、科学誌Gut Microbesに発表しました。

チームが調べたところ、対象者の中から3079件の大腸がん症例が見つかったそうです。このうち1121例から、腫瘍組織中のビフィズス菌のDNA量に関する情報が入手できたといいます。346例(31%)からはビフィズス菌が検出され、775例(69%)からは検出されなかったとのことです。

そして、大腸がんとヨーグルト摂取量の関連を調べたところ、ヨーグルトを週に2回以上食べる人は、ビフィズス菌陽性の大腸がんを発症するリスクが20%低くなることが分かったそうです。

ビフィズス菌陽性の大腸がんの中でも、生存率が悪いとされる「近位(右側)結腸がん」の発生が特に少なかったといいます。ヨーグルトを長期にわたって食べることでビフィズス菌をはじめとする腸内細菌叢が変化し、がん発症リスクが抑制されるようです。

カリウムを含む塩(減塩しお)を食生活に取り入れることで、脳卒中の再発を予防できる可能性があるそうです。中国などの研究チームが、医学誌JAMA Cardiologyに研究成果を発表しました。

チームは中国北部の農村に住む脳卒中既往歴がある患者1万5249人を平均61.2カ月にわたって追跡したデータを分析しました。その結果、「塩分(塩化ナトリウム)」の25%を「塩化カリウム」に置き換えた「減塩しお(低ナトリウム塩代替品:LSSS)」を使用した群は、普通の塩を使用した群に比べて脳卒中を再発するリスクが14%低くなることが分かったそうです。

特に出血性脳卒中への影響が大きく、普通の塩を使用した群より減塩しおを使用した群は30%リスクが減少したといいます。死亡率についても、減塩しおを使用した群で12%低くなることが明らかになりました。中でも脳卒中関連死については21%減少することが分かったそうです。

一方、カリウムの血中濃度が非常に高くなる「高カリウム血症」を発症するリスクについては、両群間で有意差は認められなかったとのことです。

米国には、把握されているより多くの鳥インフル感染者がいる可能性があるそうです。米疾病対策センター(CDC)が公表した研究結果で明らかになりました。

研究者らは昨年9月、牛と接触のある全米の獣医師150人から血液を採取して分析。このうち3人から、最近鳥インフルエンザウイルス(H5N1)が感染したことを示す抗体が検出されたといいます。

3人ともインフルエンザのような症状や結膜炎に心当たりはなく、感染が疑われる牛との接触もありませんでした。ただし、1人は感染した家禽に接触歴があったといいます。そして3人のうち1人は、これまで乳牛の間で鳥インフルが検出されていないジョージア州とサウスカロライナ州でのみ診察を行っているそうです。

米公共ラジオNPRによると専門家は、もし確認されていない患者が多くいるのであれば、ウイルスがヒトの間で感染しやすくなる変化を見逃す危険性があると指摘しています。

この研究成果はCDCが13日に発行した「疫学週報(MMWR:Morbidity and Mortality Weekly Report)」に掲載されました。トランプ政権はCDCなどに対し外部への情報発信を一時的に停止するよう指示していたため、この号が政権発足後初のNMWR発行になります。

トランプ米政権は14日、米疾病対策センター(CDC)で働く職員の約10%にあたる1300人に対し解雇通知を出したようです。国立衛生研究所(NIH)でも同日、1500人が解雇されたといいます。米公共ラジオNPRが報じました。

CDCとNIHで解雇の対象になったのは、最近新たに採用された職員や勤続年数は長いものの最近新たなポジションに異動した職員だそうです。今回の人員削減は、13日にロバート・ケネディ・ジュニア氏が長官に就任した保健福祉省(HHS)の指示によって行われたそうです。

HHSの広報責任者は今回の解雇に関し、「HHSはトランプ政権の方針に従い、連邦政府の再編と効率化に向けた大統領の広範囲な努力をサポートする措置を講じている。HHSがアメリカ国民に対し最も効率的かつ高い水準のサービスを提供するために必要な措置である」とNPRの取材に回答したといいます。

CDCは米国の健康警告システムの役割を担い、病気の予防や対策を行う組織です。NIHは世界最大の医学研究機関です。こうした重要な役割を持つ組織において、急激な人員削減が行われたことについて専門家は、米国の公衆衛生上の脅威になり得るとして懸念を示しています。

「ワクチン懐疑派」として知られるロバート・ケネディ・ジュニア氏が13日、米国の厚生(保健福祉省:HHS)長官に就任しました。トランプ大統領が指名し、米国議会上院が13日に賛成52、反対48で承認しました。

ケネディ氏は計1兆7千億ドルの予算を抱える食品医薬品局(FDA)や疾病対策センター(CDC)、国立衛生研究所(NIH)などを監督下に置くことになります。

AP通信によると、投票では、子どもの頃ポリオに感染した経験を持つ重鎮議員ミッチ・マコネル氏を除く与党・共和党の議員全員が賛成し、野党・民主党の議員全員が反対しました。

13日にホワイトハウスで就任宣誓式を終えたケネディ氏は、米メディアのインタビューで「ワクチンによる副反応をより注意深く監視する強力なプログラムを立ち上げる」と述べたそうです。トランプ氏は、ケネディ氏が肥満などの慢性疾患の研究に焦点を当てた新たな委員会を設立すると発表しました。

ケネディ氏は、NIH、CDC、FDAの職員を大量に解雇する可能性についても言及しているとのことです。

米国で鳥インフルエンザウイルス(H5N1型)の感染によって入院した患者が相次いで報告されました。米CBS Newsによると、ワイオミング州が14日に米国で3人目となる入院患者の発生を公表し、15日にはオハイオ州保健当局の広報担当者が4人目の入院患者についてCBS Newsに明らかにしたそうです。

ワイオミング州の患者は女性で、自宅で飼育していた鳥から感染したとみられています。州の保健当局が公表を拒否しているといい、その後の容体は不明です。

オハイオ州の患者は男性で、感染した家禽と接触し、呼吸器症状があったことが分かっているとのことです。この患者は既に退院したそうです。

2人の入院患者にどの遺伝子型の鳥インフルが感染したかは不明です。ただ、ワイオミング州の患者が住む郡の家禽からは最近「B3.13」が検出されたそうです。B3.13はヒトにはそれほど深刻な症状を引き起こさないと考えられています。

一方、「D1.1」と呼ばれる新たな遺伝子型は、感染したルイジアナ州の高齢者が死亡するなど、重症化する例が確認されています。

A型インフルエンザウイルスは細胞に感染する能力を高めるため、周囲の環境に応じて球状または大きめのフィラメント(長い線)状に形を変化させるそうです。米国立アレルギー・感染症研究所(NIAID)の研究チームが科学誌Nature Microbiologyに論文を発表しました。

チームは、フィラメントを形成するには多くのエネルギーが必要なのにもかかわらず、A型ウイルスがフィラメント状で存在することが多い理由を調査しました。複数のA型ウイルス株と細胞株を組み合わせ、さまざま感染条件下でウイルスの形状を観察したそうです。

その結果、抗ウイルス抗体の存在や宿主との不適合などが原因で感染効率が低下した環境に置かれると、ウイルスはこれに適応するため形状を迅速に調整することが分かったといいます。ウイルスの形状は動的で、株の種類によって決まっているというよりはむしろ、環境の影響を受けることが明らかになったとのことです。

なお、チームが以前行った研究では、ウイルスのフィラメント状粒子が抗体による不活性化に抵抗できることが分かっているそうです。

米国のトランプ政権は、海外援助を管轄する米国際開発局(USAID)の閉鎖に向け、USAIDからの数百億ドルの資金援助を凍結するなどの措置を講じています。これを受けWHO(世界保健機関)のテドロス事務局長は12日の記者会見で、世界の感染症対策に影響が出ているとして、資金援助の再開を検討するようトランプ政権に訴えたそうです。

英BBCによると、USAIDは年間約400億ドルの海外援助を行っていますが、トランプ大統領は「支出に関して全く説明がつかない」「(職員は)無能で腐敗している」として、ほぼ全ての援助を停止する方針を示しています。

テドロス事務局長は記者会見で、資金援助の一時停止によって世界50カ国でHIV(エイズウイルス)、ポリオ、エムポックス、鳥インフルエンザの治療や予防を目的とした医療プログラムに影響が出ていることを明らかにしたそうです。

世界の公衆衛生に関する専門家は、こうした資金凍結が感染症のまん延やワクチン開発の遅れなどにつながる可能性があるとの懸念を示しています。

1日の中で最も気分が上向きになる時間帯はいつなのでしょうか。英国の研究チームが、2020年3月~22年3月に自身のメンタルヘルスや幸福度に関するアンケートに回答した成人4万9218人のデータを分析し、研究成果を医学誌BMJ Mental Healthに発表しました。

参加者は1人あたり平均18.5回のアンケートに協力し、毎回アンケート入力が完了した時点の日にちや時間を記録したそうです。参加者のうち76.4%が女性、68.1%が大学卒業以上の教育レベル、5.9%が人種的マイノリティーだったといいます。

分析の結果、1日の中で朝の時間帯が最も幸福や満足、やりがいを感じる度合いが高く、うつや不安、孤独を感じる度合いが低いことが分かりました。一方、精神状態が最も悪くなるのは深夜だったそうです。

また、季節による影響も明らかで、夏に全体的な精神状態が最も良くなることが示されました。曜日による精神状態への影響はそれほど明確ではありませんでしたが、平日は週末に比べて時間帯による幸福度や満足度の変動が少なかったとのことです。

脳の健康のためには、ベーコンやソーセージなどの赤肉(牛・豚・羊などの肉)の加工食品を食べ過ぎない方が良いそうです。米国の研究チームが、医学誌Neurologyに論文を発表しました。

チームは、認知症を持たない平均年齢48.9歳の米国人13万3771人を最長で43年にわたり追跡し、食生活と認知症リスクの関連を調査しました。分析の結果、赤肉加工食品の平均摂取量が1日0.25サービング(薄切りベーコン0.5枚分に相当)以上の人は、1日0.1サービング未満の人に比べて認知症を発症するリスクが13%高くなることが分かったそうです。

また、自分では認知機能の低下を自覚しているけれど周りからはそれが認識できない状態の「主観的認知機能低下(SCD)」のリスクは14%上昇することも明らかになったといいます。さらに、赤肉加工食品を1日1サービング(ホットドッグ1個分に相当)多く食べるごとに、認知機能の老化が1.61年早まることが示されました。

加工されていない赤肉の摂取については、認知症リスクとの関連は認められなかったものの、SCDリスクの上昇には関連していたとのことです。

果物や野菜に熱を加えず、強い圧力をかけてすりつぶして作る「コールドプレスジュース」。これを用いた「ジュースクレンズ」と呼ばれる断食方法は、健康に悪影響を及ぼす可能性があるそうです。米国の研究チームが科学誌Nutrientsに論文を発表しました。

研究チームは、平均年齢22.7歳の健康な成人14人を3群に分けて調査しました。参加者は3日間、「コールドプレスジュースのみ」「コールドプレスジュースと通常食」「できるだけ加工精製していない植物性食品(プラントベース・ホールフード)のみ」のいずれかを取り、唾液や頬粘膜、便のサンプルを計3回提出したそうです。

分析の結果、ジュースのみを取った群の口腔内で、有益なファーミキューテス門の細菌が減少し、炎症に関連するプロテオバクテリア門の細菌が増加することが分かったといいます。さらに腸内においても、腸管透過性(不要な物を体内に通さないようにする腸管上皮細胞が持つ機能)や炎症、認知機能低下に関連する細菌の増加が認められたそうです。

「ジュースと通常食」の群は細菌叢の好ましい変化が見られ、プラントベース・ホールフードの群は多少悪化することが分かったとのことです。

コールドプレスジュースは不溶性食物繊維がほとんど残らず糖質が多いため、大量に飲むと口腔内や腸内の細菌組成バランスを崩してしまうのだそうです。

米国の研究チームが、血液がんの治療に用いる「CAR-T細胞療法」について、「二次がん」が発生するリスクは認められないとの研究成果を医学誌Nature Medicineに発表しました。

CAR-T細胞療法は、患者自身のT細胞(がんを攻撃する免疫細胞)を取り出し、遺伝子改変でがんへの攻撃力を高め、その細胞を増やした上で患者に戻す治療法です。二次がんとは、がん治療が原因で元の病気とは異なる種類のがんが生じることです。

米食品医薬品局(FDA)が2023年に、難治性の血液がんに使うCAR-T細胞療法が二次がんのリスクを高めるという警告を出し、問題になっていました。

研究チームは、CAR-T細胞療法の臨床試験を受けた成人と小児の患者計783人を最長で15年にわたり追跡調査したそうです。その結果、18人が二次がんを発症したことが分かりました。

しかし、この18人ついては、CAR-T細胞療法に使ったT細胞の遺伝情報に、誤って新たな腫瘍の発生に関与する「挿入突然変異」が誘発された証拠は見つからなかったといいます。これらの二次がんは、CAR-T細胞療法以前に受けた化学療法や放射線療法による免疫系へのダメージに起因する可能性があるとのことです。

米ネバダ州の酪農従事者1人に、鳥インフルエンザウイルス(H5N1)の新たな遺伝子型「D1.1」が感染したことが明らかになりました。D1.1が乳牛からヒトに感染した例が報告されるのは初めてです。米疾病対策センター(CDC)が10日に公表し、米国の各メディアが報じています。

ヒトのD1.1感染については重症化の危険が指摘されています。実際に2件の重症化例がこれまでに報告されています。米NBC Newsによると、今回の患者の症状は結膜炎のみで、入院することなく回復したそうです。

D1.1は長らく野鳥の間で流行していたもので、先月31日に乳牛への感染がネバダ州で初めて確認されました。今回D1.1陽性が明らかになった患者は、感染した乳牛に接触していたといいます。今のところ濃厚接触者の中に体調不良を訴えている人はおらず、ヒトからヒトへの感染は確認されていないとのことです。

CDCの推計によると、昨年鳥インフルの感染が確認された患者68人のうち、15人がD1.1によるものだそうです。ルイジアナ州以外ではアイオワ州、オレゴン州、ワシントン州、ウィスコンシン州で感染者が見つかっているといいます。なお、ルイジアナ州ではD1.1が感染した高齢の男性が昨年12月に発症し、今年1月に死亡しています。

米マサチューセッツ総合病院(MGH)は7日、先月25日にニューハンプシャー州に住む66歳の男性に対し、遺伝子改変したブタの腎臓を移植したと発表しました。MGHはヒトへのブタの腎臓移植を世界で初めて実施しており、今回で2例目です。男性は手術から1週間後には退院し、順調に回復しているそうです。

ブタの臓器移植手術を受けたのは、この男性が世界で6人目です。4人(心臓2人、腎臓2人)は術後2カ月以内に死亡し、腎臓移植を受けた5人目の女性だけが現在も生存しています。

今回移植を受けた男性は、腎不全のために2年前から受け始めた人工透析による疲労感や合併症に苦しんでいました。AP通信によると、男性に適合する腎提供者(ドナー)が見つかるには7年以上かかる可能性があり、男性には心臓発作の既往歴もあったそうです。こうした事情から、男性はブタの腎臓移植を希望したといいます。

今回の移植手術は、米国のバイオテクノロジー企業eGenesis社が米食品医薬品局(FDA)から承認を受けたパイロット試験(本試験の前に予備的に行われる試験)の一環とのこと。同社はさらに2人の患者に対し、同様の試験を行う許可を得ています。

南米アルゼンチンのミレイ大統領は5日、WHO(世界保健機関)からの脱退を発表しました。AP通信によると、ミレイ氏はトランプ米大統領と良好な関係であることが知られており、今回の決定は米国の同様の措置に追随した形だといいます。脱退の次期については明らかにしていません。

大統領府の報道官は脱退の理由として、「新型コロナウイルス流行時の対応に関する考え方の重大な相違」を挙げ、当時のWHOの方針が人類史上最大のロックダウン(都市封鎖)を招いたと批判しているとのことです。さらに、「一部の国からの政治的影響によるWHOの独立性の欠如」などについても言及したそうです。

アルゼンチンは健康管理のための資金をWHOから受け取っていないため、今回の決定が国内の医療サービスの質に影響を及ぼす可能性はないとしています。

なお、2024~25年のWHOの予算69億ドルのうち、アルゼンチンの負担分は約800万ドルと考えられています。資金面での影響は大きくないものの、世界の公衆衛生における協力関係の分断が懸念されています。

米ネバダ州農業局は、州内の六つの乳牛の群れから鳥インフルエンザウイルス(H5N1)の新たな遺伝子型「D1.1」の陽性反応が出たと発表しました。D1.1はヒトに感染すると重篤な症状を引き起こす危険性があります。

米農務省が全国規模で行っている検査を通じて、先日31日に確認されたといいます。米CNNによると、それぞれの群れが別々に野鳥から感染したとみられており、牛からヒトへの感染は今のところ確認されていないそうです。

D1.1は米国内の乳牛の間で感染が広がっている「B3.13」とは別の遺伝子型で、これまで感染が確認されたのは鳥や感染した鳥に接触したヒトのみでした。

ヒトのD1.1感染については、重症化した症例がこれまでに2件確認されています。昨秋には、カナダのブリティッシュコロンビア州に住む10代の若者1人が重症化し、入院しました。また、今年1月にはD1.1に感染した米ルイジアナ州の高齢者が死亡しています。

一方、D1.1に感染した乳牛の症状は食欲の減退や乳量の減少など比較的軽いもので、B3.13と変わらないそうです。

米食品医薬品局(FDA)は米国のバイオテクノロジー企業2社に対し、遺伝子改変したブタの腎臓をヒトに移植する臨床試験の実施を承認したそうです。科学メディアScience Alertによると、承認を受けたのはUnited Therapeutics社とeGenesis社です。

United Therapeutics社は3日、FDAから承認を受けたことを発表しました。今年の半ば以降、まず末期の腎臓病患者6人に対して移植を実施し、その後対象を50人に拡大する予定だといいます。一方、eGenesis社は昨年12月、腎移植のドナーが見つかる可能性が低い腎不全患者3人に対する臨床試験を実施する許可をFDAから得たとのことです。

現在、ブタの臓器移植を受けて生存しているのはアラバマ州の53歳の女性1人のみ。この女性は昨年11月25日にUnited Therapeutics社のブタの腎臓を移植する手術を受け、71日経過した今月4日の時点で順調に回復しているとの報告があります。

これまで、この女性のケースを含めてブタの臓器の移植手術は計5件行われています。これらは正式な臨床試験ではなく、命に関わる患者の救済措置として特別に緊急承認されたものです。

この50年ほどでプラスチックの使用が急増していることに伴い、「マイクロプラスチック」や「ナノプラスチック」と呼ばれるプラスチックの微小な破片(二つを総称してMNP)が人体に深刻な影響を及ぼし始めている可能性があるそうです。米国の研究チームが医学誌Nature Medicineに論文を発表しました。

チームは、2016年と24年の、病死者の遺体を解剖して調査した(剖検)標本を用いて死者計52人の脳、肝臓、腎臓の組織を分析したそうです。その結果、24年の脳と肝臓のサンプルは、16年のものに比べてMNP濃度が高いことが明らかになったといいます。さらに1997~2013年の脳サンプルも調べたところ、年々MNP濃度が上昇する傾向が認められたとのことです。

また、脳のMNP濃度は肝臓や腎臓に比べて7~30倍高いことも分かったといいます。その上、認知症患者の脳からはさらに高濃度のMNPが検出されたそうです。

チームは、MNPが認知症の原因になるということではなく、認知症患者の脳を守る機能の低下によってMNPが多く蓄積する可能性を指摘しています。

WHO(世界保健機関)は家庭で使用する食塩に関する新たなガイドラインを1月27日に公表しました。ガイドラインでは、「塩分(塩化ナトリウム)」の一部を「塩化カリウム」に置き換えた「低ナトリウム塩代替品(LSSS)」に切り替えることを推奨しています。

塩分の過剰摂取は高血圧のリスクを高め、心臓病や脳卒中、腎臓病などを引き起こす可能性があります。WHOによると、世界中で1年間に約190万人がナトリウムの過剰摂取が原因で死亡しているといいます。

WHOは1日あたりのナトリウム摂取量について2g未満を推奨していますが、実際には平均約4.3gが摂取されているそうです。WHO加盟国は2013年に、25年までにナトリウム摂取量を30%削減するとの目標を掲げました。しかし、ほとんどの国で達成されず、この目標は30年まで先送りされたといいます。

目標達成のための戦略として注目されるのがLSSSです。LSSSはナトリウムの含有量が少ないにもかかわらず、通常の塩と同様の風味が楽しめるといいます。さらに、不足しがちなカリウムを補うことができるという利点もあります。

ただし腎機能が低下している人は、カリウムの排泄量が減少して血中のカリウム濃度が高くなるため、注意が必要とのことです。

トランプ米大統領がWHO(世界保健機関)からの脱退を表明したことを受けて、WHOのテドロス事務局長は非公開の会議で各国に対し、米国に再考を促すよう協力を求めたようです。AP通信がWHOの内部書類を入手するなどして報じました。

米国の脱退表明については各国も危機感を募らせているようです。先月29日に開かれた予算会議では、最大の資金拠出国である米国の脱退にどのように対処するつもりなのかと、各国がWHOに迫ったそうです。

2024~25年は、WHOの予算69億ドルのうち約14%にあたる9.88億ドルが米国による拠出と推計され、その額は群を抜いています。WHOの大規模な緊急活動、HIVや結核対策、ポリオ撲滅に向けた活動などは米国の資金に大きく依存しているとのことです。

米国脱退による影響を話し合う別の非公開会議では、WHOが現在のペースで支出を続ければ、26年前半にはキャッシュフロー(事業におけるお金の流れ)がその日暮らしのような状態になると財務担当者が述べたそうです。

一方で、国民の健康にとって重要な情報が得られなくなるため、WHOからの脱退は米国にとっても不利益になる可能性があると指摘する専門家もいます。

アルコール依存の人は否定的な感情を軽減するために飲酒する――。米国の研究チームが、この従来の説を覆す研究結果を医学誌American Journal of Psychiatryに発表しました。

チームは21~35歳の参加者221人に対し、日常生活で飲酒した際にアルコールによるどのような影響を自覚したかをリアルタイムで記録してもらう調査を行いました。参加者のうち120人がアルコール使用障害(AUD)の診断基準を満たしており、さらにそのうち64人がうつ病を併発していたといいます。

調査の結果、うつ病の有無にかかわらず、AUDの人は飲酒時に高レベルの刺激や快楽を経験することが明らかになったそうです。一方で、否定的な感情は飲酒によって多少抑制されたものの、こうした効果が認められたのはAUDやうつ病の人に限ったことではなく、それ以外の人も同様だったといいます。

現在、AUD関連の治療はストレスやうつ症状の解消に焦点が当てられており、チームは「コインの一面を扱っているに過ぎない」と指摘しています。

がんや感染との戦いが長引くと免疫系が疲弊し、特にその最前線で防御能力を発揮するT細胞の機能が失われてしまうそうです。オーストラリアなどの研究チームが、こうした免疫疲弊に抵抗し、長期的な免疫応答を維持するためのカギとなる珍しいタイプの免疫細胞「幹細胞様T細胞」を特定したとして、科学誌Science Immunologyに研究成果を発表しました。

チームは、この幹細胞様T細胞の耐久性が、「ID3」と呼ばれるタンパク質によって促進されることを突き止めたそうです。ID3を発現したT細胞は、長期にわたって強力な免疫応答を維持する優れた能力を持つといいます。

そしてID3発現T細胞の増加には、IL(インターロイキン)-36βやIL-18という物質が関与することも明らかになったとのことです。これらは、免疫細胞が分泌し細胞間の情報伝達の役割を持つタンパク質「サイトカイン」の一種です。

チームは、ID3活性を強化することで、がんなどの長引く疾患の治療効果が高まる可能性があるとしています。

米疾病対策センター(CDC)のウェブサイトから、HIV(エイズウイルス)やLGBTQ(性的少数者)に関連するページが削除されたそうです。米国の各メディアが報じています。

米CNNによると、削除されたページの中には、HIVの検査やLGBTの子どもの自殺リスクに関するページをはじめ、高校生の健康上のリスク行動を長期間追跡したデータシステムなどもあるといいます。さらに、HIVなどの感染症に関するCDCのデータにもアクセスできなくなっているそうです。

トランプ大統領は「DEI(多様性・公平性・包括性)推進プログラムの廃止」を指示する大統領令や「性別は男女二つだけ」とする大統領令に署名しています。これを受け、米連邦政府の人事管理局(OPM)は先月29日、「ジェンダー・イデオロギーを植え付ける外部向けのすべての情報」を1月31日午後5時までに削除するよう指示する文書を各政府機関に通知しました。今回のCDCの対応は、この通知に従ったものです。

CDCの関係者は、違反した職員は厳しい処分を受ける可能性があると伝えられたと話しているそうです。そこで、通知が指摘している文言の修正には時間がかかるため、関係する情報を削除したとのことです。

トランプ米政権が米疾病対策センター(CDC)など連邦政府の保健機関に対し、外部への情報発信を停止するよう指示したことで、鳥インフルエンザに関する重要な研究結果の発表が遅れているそうです。

米CNNによると、CDCは1952年以降、「疫学週報(MMWR:Morbidity and Mortality Weekly Report)」を途切れることなく発行してきました。しかし先月21日、保健福祉省(HHS)長官代行がCDCや国立衛生研究所(NIH)、食品医薬品局(FDA)などに対し、大統領が任命した人物が確認・承認するまでどのような情報発信も2月1日まで停止するよう指示。これを受けて、MMWRの発行も止まっているといいます。

その結果、MMWRへの掲載が予定されていた「鳥インフルが感染した牛を治療した獣医師の無自覚感染の有無」に関する研究と「鳥インフル患者から飼い猫に感染した可能性」を示す研究の発表が保留になっているそうです。

CDCに近い関係者によると、MMWRは通常木曜日に発行されるため、少なくとも2月6日(木)までは保留の状態が続く見通しだといいます。なお、MMWR には研究の成果だけでなく、感染症の流行をはじめとする国民の健康に関係する重要な情報が掲載されています。

iPS細胞(人工多能性幹細胞)由来の心臓細胞から作った心筋組織「心臓パッチ」を心臓の表面に移植することで、心不全を安全に治療できる可能性があることを証明したと、ドイツの研究チームが科学誌Natureに論文を発表しました。

チームは、心不全のアカゲザルに対し、アカゲザルiPS細胞由来の心臓パッチを移植したそうです。すると、心臓で新たな心筋が形成され、ポンプ機能が改善することが示されたといいます。また、不整脈や腫瘍増殖などといった深刻な副作用は認められなかったといいます。

こうした結果を受けて、チームはヒトiPS細胞由来の心臓パッチを進行した心不全患者に移植する臨床試験を初めて実施しました。

3カ月後、この患者は心臓移植を受けたため、パッチを移植した心臓は摘出されたそうです。この心臓を分析したところ、パッチを移植したアカゲザルの心臓のように新たな心筋が形成されていることが確認されたといいます。

しゃっくりを止める方法が分かったそうです。米国の研究チームが医学誌Cureusに論文を発表しました。

しゃっくりは、腹部と胸部を仕切る筋肉である横隔膜が自分の意思とは無関係にけいれんすることで起こります。チームが発見したのは、横隔膜の運動を支配する横隔神経、嚥下や声帯の運動などに関わる迷走神経への刺激、一時的な血中二酸化炭素濃度の上昇を組み合わせた対処です。

しゃっくりが出たら、まず最大限に息を吸い込み、喉を開いた状態にしたまま、引き続き30秒間息を吸い続けます。その後、ゆっくりと息を吐き出し、通常の呼吸に戻すのだそうです。

しゃっくりが止まらない17~64歳の21人にこの方法を試してもらったところ、全員がすぐにしゃっくりを止めることができたといいます。このうち1人は、48時間以上しゃっくりが続く持続性しゃっくりに苦しんでいたとのことです。

また途中で息を吸わずにコップの水を一気飲みすることでも、同様の効果が得られる可能性があるとのことです。

大麻の使用は、必要な情報を一時的に記憶して処理する能力「ワーキングメモリ」に長期的にも短期的にも悪影響を及ぼす可能性があるそうです。米国の研究チームが、医学誌JAMA Network Openに研究成果を発表しました。

チームは、22~36歳の成人1003人を対象に大麻と認知機能の関係を調査しました。その結果、大麻の多用(生涯で1000回以上の使用)は、ワーキングメモリに関わる課題を行う際の脳活動の低下に関連することがMRI検査で明らかになったそうです。

尿検査の結果から最近大麻を使用したと定義された人も、その人たちを除外しても、こうした結果が表れたそうです。このことからチームは、大麻の多用によって脳に長期的な影響が及ぶ可能性が示されたとしています。

また、大麻による脳活動の低下は、特に意思決定や記憶、注意、感情処理などの重要な認知機能に関与する領域(背外側前頭前皮質、背内側前頭前皮質、前島皮質)において顕著だったといいます。

英国の健康安全保障庁(UKHSA)は、イングランド中部のウェスト・ミッドランズの農場労働者に鳥インフルエンザウイルス(H5N1型)が感染したと発表しました。

UKHSAによると、この患者は感染した多数の鳥と長期にわたり密接に接触していたそうです。患者は感染症病棟に入院しましたが、現在の体調は良好だといいます。この患者から周囲の人に鳥インフルがうつったという証拠は見つかっていないとのことです。また、患者に感染したウイルスは、米国で哺乳類や鳥の間で流行しているものとは遺伝子型が違うそうです。

英BBCによると、ウェスト・ミッドランズにあるシュロップシャーの農場で鳥インフルの大流行が発生したことから、この地域は「鳥インフルエンザ防護区域(AIPZ)」に指定されたばかり。AIPZに指定されると、いかなる家禽も屋外に出すことはできないといいます。大流行が起きたシュロップシャーの農場では、100万羽もの採卵鶏の殺処分が続いているとのことです。

米国で、「注意欠如・多動症(ADHD)」と診断される成人が急増しているそうです。そのような中で、診断方法にばらつきがあることが課題になっており、ADHDと関連障害の米国の学会(APSARD:The American Professional Society of ADHD and Related Disorders)が、成人を治療する医療従事者向けの診断および治療のガイドラインを今年後半に公表する予定だそうです。AP通信が報じました。

発達障害の一種であるADHDは男児に多く見られ、成長とともに落ち着くものとこれまで考えられてきました。しかし専門家によると、多くの人が子供の頃に診断されず、実際は大人になっても症状を抱えたまま生活しているといいます。最近の研究で、1500万人以上の米国の成人(17人に1人)がADHDの診断を受けており、成人患者の約半数が18歳以降に診断されていることが分かったそうです。

ADHD急増の背景には、2013年に診断基準が変更され、ADHDの定義が広がったことが挙げられます。しかし、20年に始まった新型コロナウイルス感染対策のためのロックダウン(都市封鎖)で、軽度のADHDを持っていた人が症状を悪化させた可能性もあるそうです。

米疾病対策センター(CDC)は職員に対し、WHO(世界保健機関)と連携して行っている業務を直ちに停止するよう命じたそうです。AP通信がCDCの内部文書を入手して報じました。

AP通信によると、今回の業務停止命令はWHOと協働する全ての職員が対象で、CDCの職員はWHOの事務所に立ち入ることも禁じられたといいます。WHOには現在、CDCから30人近くの職員が派遣されており、感染症や公衆衛生に関するWHOの専門家と日常的に連絡を取り合って、世界中で起きている健康上のリスクやその対応方法について相談しているそうです。

就任直後のトランプ大統領は先週、WHOから脱退する手続きに入るための大統領令に署名しましたが、WHOからの脱退には議会の承認や1年前の通知などが必要になります。そのため、脱退へのプロセスは緩やかなものになると予測されていました。

しかし今回の突然の措置で、世界の公衆衛生に悪影響が及ぶ可能性が懸念されています。米国にとっても、最新の専門的知見を得る機会を失うことになるとの指摘も出ているとのことです。

鳥インフルエンザウイルスH5N1型が感染して、病気になったり死んだりする飼い猫が米国で増えているそうです。ウイルスに汚染された生のペットフードや生乳の摂取が原因のようです。米食品医薬品局(FDA)はペットフード会社に対し、予防措置を講じるよう求めているといいます。

米公共ラジオNPRが、米カリフォルニア大学デービス校の獣医学博士の解説を紹介しています。その獣医学博士によると、鳥類の間でH5N1の感染がまん延し始めた2022年以降、70匹以上の猫が鳥インフルH5N1型に感染しています。その多くが家畜小屋で飼われていた猫で、感染した牛の生乳を飲んでいたそうです。

テキサス州のある酪農場では、鳥インフルが感染した猫の約半数が死んだといいます。また、生の七面鳥を冷凍したペットフードを食べた猫に鳥インフルが感染して死んだ事例なども報告されているとのことです。ウイルスを死滅させる唯一の方法は熱を加えることだそうです。

今のところ、H5N1型が猫からヒトに感染したケースは確認されていないといいます。猫からヒトに感染する可能性は非常に低いのですが、ゼロではないため注意が必要です。

感染によって全身で炎症が起こり、結果として臓器障害が生じる「敗血症」について、そのメカニズムが新たに明らかになったそうです。米国の研究チームが、科学誌Cellに論文を発表しました。チームは、敗血症の炎症の悪循環を引き起こすのは、感染そのものではなく、感染細胞が放出する致命的なタンパク質が原因であることを突き止めたそうです。

細菌などに感染した細胞は、「ガスダーミンD」という細胞膜に穴を開けるタンパク質を自らの表面に送り出すといいます。その穴から細胞内の成分が漏れ出すことで自身を崩壊させ、感染の広がりを防ぐのだそうです。しかし、細胞が感染に対して迅速に反応した場合、穴のあいた部分を切り離すことで、その細胞は生き残ることができるといいます。

一方で、切り離された部分はガスダーミンDを含む小さな袋状の「小胞」になって、周囲を浮遊します。何らかの拍子に小胞が別の細胞の表面にくっつくと、そこから穴が開いて、感染していない健康な細胞が死んでしまうとのことです。チームは、これが広がることで敗血症が悪化するとしています。

WHO(世界保健機関)によると、世界中で毎年1100万人が敗血症で死亡しているそうです。

寝つきをよくするために少量の酒を飲む人は少なからずいるのではないでしょうか。しかし、かなりの量のアルコールを摂取しないと入眠には影響しないそうです。そして、アルコールは少量でも睡眠の質を下げてしまうといいます。英国の睡眠の専門家による記事がThe Conversationに掲載されています。

記事ではアルコール摂取量と睡眠の関係を分析したオーストラリアの研究チームの報告を紹介しています。その研究によると、寝酒による鎮静効果で入眠までの時間が短縮されるのは、寝る前の3時間以内に高用量(グラスワインで3~6杯相当)のアルコールを摂取した場合のみだそうです。

また、アルコール摂取は、記憶や感情調整に重要な役割を果たす「レム睡眠」が最初に出現するタイミングを遅らせる上に、一晩の総レム睡眠時間を減少させてしまうといいます。こうしたレム睡眠の乱れは、低用量(標準的なアルコール飲料2杯相当)のアルコールを飲んだ後にも発生するとのことです。

別の研究では、夜の飲酒を繰り返すと、飲酒を控えた夜にも睡眠が乱れる可能性が示されたといいます。専門家は、禁酒や減酒の重要性を訴えています。

米ニューヨーク大学ランゴーン医療センターで昨年11月25日にブタの腎臓移植を受けた53歳の女性が、節目となる「術後2カ月生存」の記録を達成したそうです。米国ではこの女性の前に、2022年と23年にヒトへのブタの心臓移植手術がそれぞれ1件ずつ、24年にヒトへのブタの腎臓移植手術が2件実施されました。しかし、いずれの患者も術後2カ月以内に死亡しています。

AP通信によると、女性に移植されたブタの腎臓は、拒絶反応を防ぐために10個の遺伝子が改変されているそうです。女性は移植手術から11日後に退院したのですが、術後約3週間の時点で拒絶反応が始まるわずかな兆候が確認されたといいます。

女性は血液検査などの綿密な追跡調査を受けていたために、すぐに拒絶反応に対する治療を受けることができたそうです。この治療が成功して以降、女性に新たな拒絶反応の兆候はないといいます。医師によると女性の腎臓は完全に正常に機能しているとのことです。

現在は移植後の検査のためにニューヨーク市に住んでいますが、あと1カ月ほどで自宅のあるアラバマ州に戻れる見込みだといいます。

クチナシの果実から得られる化合物「ゲニピン」が、病気で損傷を受けたり発育不全になったりした神経細胞(ニューロン)の再生を促す可能性があるそうです。米国の研究チームが医学誌Science Translational Medicineに論文を発表しました。

チームは、さまざまな刺激を脳に伝えるなどの役割を持つ「感覚ニューロン」について、その変性を防ぐ方法を調べていたそうです。そして、640種類の化合物の中からゲニピンが有効であることを発見したといいます。

チームは、感覚ニューロンが集まった感覚神経や自律神経に異常が生じる、まれな遺伝性疾患「家族性自律神経失調症(FD)」の治療にゲニピンが利用できる可能性があるとみています。

培養皿での実験では、ゲニピンによってFD患者の感覚ニューロンが正常に発達するようになり、変性が抑制されることが分かったそうです。また、FDマウス2匹にゲニピンを投与したところ、感覚ニューロンに情報を伝達する末梢神経系の障害が改善することも示されたといいます。

さらに、切断された軸索(ニューロンから延びる突起)がゲニピンによって再生することも試験管内の実験で確認されたとのことです。

トランプ政権は連邦政府の保健機関に対し、外部への情報発信を一時的に停止するよう指示したそうです。この指令は2月1日まで有効とのことです。米国の各メディアが報じました。

米NBC Newsや米CNNによると、トランプ米政権の保健福祉省(HHS)長官代行が21日、米疾病対策センター(CDC)や国立衛生研究所(NIH)、食品医薬品局(FDA)に、大統領が任命した人物が確認し、承認するまでいかなる発信も控えるよう求めたそうです。

承認なしに公の場で演説をしないことや、公式文書の発行前に大統領任命者と調整することも指示に含まれているといいます。ただし、国民の健康や安全に関係する重要な情報については例外としているとのことです。

NIHは声明で、HHSから情報発信の一時停止の指示があったことを認め、「この停止期間中に、新たなチームが情報の精査や優先順位付けのための流れを整える」と述べたそうです。また、NIHには出張の一時取りやめに関する指示も出されたといいます。

新政権が保健機関に対して、情報の公表を一時停止することはあるそうですが、今回は指示の範囲が異常に広いそうです。

栄養豊富な海の幸のカキが、複数の抗菌薬に耐性のある「スーパーバグ(超多剤耐性菌)」に対抗するための希望の星になるかもしれません。オーストラリアの研究チームが科学誌PLOS ONEに論文を発表しました。

チームは、シドニー周辺に生息する岩ガキの一種「シドニーロックオイスター」の血リンパ(人間の血液に相当)から分離した「抗菌タンパク質」が、肺炎や咽頭・扁桃炎、髄膜炎、皮膚軟部組織感染症などを引き起こすレンサ球菌属の細菌を死滅させるのに有効であることを発見しました。抗菌タンパク質は多細胞生物が細菌と戦うために持つ物質です。カキの血リンパから分離した抗菌タンパク質は、細菌が身を守るために形成するバイオフィルムを通過できることも明らかになったそうです。

さらに、既存の抗菌薬にこの抗菌タンパク質を加えたところ、ほんのわずかな量で抗菌薬の効果が2~32倍に高まったといいます。特に、レンサ球菌属のほか、多剤耐性菌が問題になっている黄色ブドウ球菌や緑膿菌に対する効果が有望なことが分かったとのことです。さらに健康なヒト細胞に対する有害な影響は認められなかったそうです。

解熱鎮痛剤や抗血小板薬として使われるアスピリンは、遺伝性の大腸ポリープの再発や大腸がんのリスクを抑制するという研究結果が出ています。しかし、がん治療を行った後の再発予防には効果がないとの論文をシンガポールの研究チームが医学誌The Lancet Gastroenterology & Hepatologyに発表しました。

チームは、ステージ2~3に相当する大腸がんの切除手術をし、3カ月以上の標準的な術後補助化学療法(体内に残っているがん細胞を抗がん剤によって死滅させる治療)を受けた11カ国・地域の患者1587人を対象に治験(第3相)を実施しました。5年間の追跡調査で、定期的な診察や画像検査、大腸内視鏡検査を行ったそうです。

その結果、追跡期間中に病気をせずに生存した率(無病生存率)は、1日200mgのアスピリンを3年間服用した群で77.0%、プラセボ群で74.8%だったそうです。また、5年生存率については、アスピリン群で91.4%、プラセボ群で88.9%だったといいます。これらの結果は、アスピリン群とプラセボ群の間で大腸がんの再発予防における統計学的な有意差は認められなと結論付けられるとのことです。

肥満や糖尿病の治療薬として承認されている人気の「GLP-1受容体作動薬」について、さらなる効能やリスクがあることが示されました。米国の研究チームが、医学誌Nature Medicineに研究成果を発表しました。

チームは、糖尿病患者200万人のデータをふるいにかけ、オゼンピック、マンジャロ、ウゴービ、ゼップバウンドといったGLP-1受容体作動薬を処方された患者21.6万人と他の種類の糖尿病治療薬を処方された患者の健康状態を平均4年にわたり追跡しました。

その結果、GLP-1受容体作動薬は統合失調症、薬物やアルコールへの依存症、尿路感染症、慢性腎臓病、認知症、脳卒中、誤嚥性肺炎など42の健康上のリスクの低下に関連することが明らかになったそうです。反対に、吐き気、嘔吐(おうと)、腎臓結石、胃食道逆流、睡眠障害、非感染性胃腸炎など19のリスクが高まることも示されましたといいます。

ただ、今回対象になった患者は平均年齢が65歳以上で、白人が70%以上を占め、90%以上が男性でした。そのため、全てのGLP-1受容体作動薬使用者に当てはまらない可能性があるとのことです。

米国のトランプ大統領は就任初日の20日、WHO(世界保健機関)からの脱退を指示する大統領令に署名しました。各国のメディアが報じています。

AP通信によると、トランプ氏は新型コロナウイルスの感染拡大に関するWHOの対応が誤っていたと批判し、これらを脱退の理由として挙げています。トランプ氏は大統領1期目だった2020年7月にもWHOからの脱退を通告しました。しかし、21年1月に大統領に就任したバイデン氏がこの決定を覆したという経緯があります。

これまでWHOにとって米国は、資金や人材の面で最大の支援国の一つでした。23年は予算の18%が米国からの拠出だったそうです。こうした莫大な資金援助が絶たれることで、WHOが長年積み上げてきた公衆衛生をめぐる数多くの世界的戦略が損なわれる可能性が懸念されています。

米国にとっても、WHOのデータベースに迅速にアクセスできないなどの不利益が生じ、ワクチンや医薬品の製造の遅れなどにつながる可能性があるといいます。WHOは21日、今回のトランプ氏の決定について遺憾の意を表明し、再考を求めたとのことです。

希ガス(貴ガス)の一種である「キセノン」が、アルツハイマー病(AD)の治療に有効な可能性があるそうです。米国の研究チームが、医学誌Science Translational Medicineに研究成果を発表しました。

チームは、麻酔作用や神経保護作用を持つことが知られているキセノンをADマウスに吸入させる実験を行ったそうです。その結果、脳萎縮や神経炎症が軽減し、巣作り能力が改善することが分かりました。また、ADに関係するタンパク質アミロイドβの除去や認知機能の改善に関わるミクログリア(脳内の免疫細胞)の神経を保護する反応が、キセノンの吸入によって誘発されることも明らかになったといいます。

こうした治療効果は、アミロイドβの沈着による病変を持つマウスと、神経細胞の中にタンパク質タウが異常に蓄積する病変を持つマウスの両方で観察されたとのことです。

なお、キセノンガスは血液脳関門を通過し、脳内に入っていくことができるそうです。血液脳関門は、脳を保護するために、毛細血管中の物質を脳内に通すか否かを選択する仕組みです。

チームはキセノンがADの治療法に有望であるとして、ヒトでの第1相試験を数カ月以内に開始する予定とのことです。

若者がオリーブオイルや魚、食物繊維を多く摂取する「地中海式食事法」を取り入れると、腸内細菌叢(腸内フローラ)のバランスが変化し、脳に好影響が及ぶ可能性があるようです。米国の研究チームが科学誌Gut Microbes Reportsに研究成果を発表しました。

チームは人間の18歳に相当する若いラットで調査を行いました。その結果、地中海食を14週間与えられた群は、飽和脂肪の多い西洋食を与えられた群に比べてCandidatus Saccharimonas属をはじめとする4種類の腸内細菌が増加する一方で、ビフィドバクテリウム属など別の5種類の腸内細菌が減少することが分かったそうです。

そして、こうした腸内細菌の変化は、ラットの記憶力や学習能力の向上に関連することが、迷路を使った実験で示されたといいます。また地中海食は、新しい情報に適応するための認知の柔軟性や必要な情報を一時的に保存して処理するためのワーキングメモリの向上にも関連していたとのことです。

地中海式食事法は、主な脂肪源としてのオリーブオイル▽豊富な野菜、果物、全粒穀物▽魚と赤身のタンパク質▽赤身肉と飽和脂肪酸の制限▽さまざまな植物から取るたくさんの食物繊維――が重要な要素だそうです。

米国で鳥インフルエンザウイルスのヒトでのパンデミックに対する警戒が高まっています。米保健福祉省(HHS)が、現在家禽や乳牛の間で流行している鳥インフルエンザウイルス株に対応するmRNAワクチンの開発を加速させることを明らかにしたそうです。

米NBC Newsによると、NHSは米製薬のモデルナに5.9億ドルの資金を提供すると発表しました。HHSは昨年7月にも同社に対し、1.76億ドルの支援を行っています。

米政府は、従来の技術を使った2種類の鳥インフルワクチン候補をすでに備蓄していますが、迅速に製造することができるmRNAベースのワクチンの開発が重要だと考えているそうです。モデルナはH5N1型とH7N9型を標的としたワクチンの開発を進めているといいます。

米国では、昨年3月に乳牛の間で鳥インフルが広がり始めました。感染した乳牛や家禽、野鳥などからヒトへの感染例が67件確認されており、最近ではルイジアナ州の高齢者1人が死亡しています。

こうした状況を背景に、政府はワクチンの効果を高める物質「アジュバント」や、あらゆる種類のインフルエンザに対応する「ユニバーサルインフルエンザワクチン(万能ワクチン)」などの開発にも資金提供を行っているそうです。

「ハンチントン病」の患者は、生まれた時から原因となる遺伝子異常を持っています。しかし、ハンチントン病はすぐには発症しません。長らく不明だったその理由を、米国の研究チームが解明したそうです。AP通信が報じました。

ハンチントン病は、自分の意思に関係なく手足や顔面を動かしてしまう不随意運動、不安定な歩行、性格の変化、判断力の低下などの症状を特徴とする遺伝性の神経変性疾患で、通常30~50歳で発症します。特定の遺伝子における塩基C、A、Gの配列の繰り返しが、病気を持たない人では15〜35回なのに対し、ハンチントン病患者では40回以上起きることが分かっています。

研究チームは、ハンチントン病患者53人とハンチントン病ではない50人の脳組織から、この「繰り返し配列(リピート)」に関する詳しい分析を行ったそうです。その結果、CAGリピートが40回以上あるDNA領域は時間の経過とともにリピートし続け、約150回に達した時点で、毒性のタンパク質を生成することが明らかになったといいます。それによって神経細胞(ニューロン)がむしばまれ、死滅しすることが示されたとのことです。

チームはこの発見が、病気の進行を遅らせたり、予防方法を見つけたりすることに役立つと期待しています。

米国の研究チームが、食品包装など多くの製品に使用されている「PFAS(有機フッ素化合物)」とがんリスクの関連性を明らかにしたとして、科学誌Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiologyに論文を発表しました。

PFASは分解されにくく、体内に蓄積していくといい、さまざまな健康問題との関連性が指摘されています。米国の約45%の飲料水からPFASが検出されているそうです。

チームは、2016~21年に米国内で報告された全がん症例と公共水道システムが供給する飲料水中のPFASに関する13~24年の全国データを分析しました。その結果、飲料水から基準値を上回るPFASが検出された郡では、消化器、内分泌、呼吸器、口腔咽頭のがんが発生する割合が2~33%高いことが分かったそうです。

また、飲料水がPFASに汚染された郡に住む男性は、そうでない郡に住む男性に比べて白血病や泌尿器系、脳、軟部組織のがん罹患率が高かったといいます。女性は、甲状腺、口腔咽頭、軟部組織のがんが多くなりました。最新のデータによると、PFASに汚染された飲料水は年間6864件のがん症例に関係すると推計されるそうです。

米食品医薬品局(FDA)は15日、合成着色料「赤色3号(エリスロシン)」の食品や経口薬への使用を禁止すると発表しました。米国の各メディアが報じています。赤色3号は食品などを鮮やかな赤色にする石油由来の合成着色料です。

米NBC Newsによると、FDAは1990年に赤色3号の化粧品への使用を禁止しています。しかし、その後もキャンディーやシリアルなどの食品や経口薬への使用は続いており、2022年には消費者保護団体である公益科学センター(CSPI)が、動物への発がん性や子供の行動障害との関連性への懸念から使用禁止を求める請願書をFDAに提出していました。

こうした動きを背景に、FDAは高レベルの赤色3号に暴露した雄ラットにおいてがんが発生したとの研究結果に基づき、今回の承認取り消しの決定を下したといいます。ただし、ヒトへの発がんリスクは立証されていません。

米国の食品メーカーは27年1月15日までに、薬品メーカーは28年1月18日までに赤色3号の使用を中止する対応が求められるとのことです。なお、日本では赤色3号の使用が認められており、漬物などに使われています。

心臓の神経回路網は、これまで考えられていた以上に高度で複雑な機能を有している可能性があるそうです。スウェーデンと米国の研究チームが科学誌Nature Communicationsに論文を発表しました。

長い間、心臓は脳からの信号を伝達する自律神経によってコントロールされると考えられていたといいます。しかし、人間と同じような心拍数や心機能を持つゼブラフィッシュを使って調査した結果、心臓には、鼓動を調節するために重要な役割を果たす「ミニ脳」のような独自の複雑な神経系があることが分かったそうです。

このミニ脳には、ペースメーカーのような働きをするニューロン(神経細胞)をはじめ、異なる機能を持ついくつかの種類のニューロンが存在することも示されたといいます。

チームは、今回の発見が、心拍のコントールに関する現在の知見に疑問を投げかけるものだとしています。心臓内の神経系について理解を深めることで、不整脈などの心疾患に関する新たな治療法の開発などに役立つ可能性があるとのことです。

カルシウムが豊富な食生活を送る人は、大腸がんを発症するリスクが低くなるようです。イギリスの研究チームが、女性54万2778人を平均16.6年にわたって追跡したデータを分析し、その結果を科学誌Nature Communicationsに発表しました。

チームの調査で、カルシウムを1日300mg(大きめのグラスで牛乳1杯相当)多く取ると、大腸がんリスクが17%低くなることが分かったそうです。朝食用シリアル、果物、全粒粉、炭水化物、食物繊維、ビタミンCも大腸がんリスクの低下に関連していましたが、その影響はわずかでした。

逆に、アルコールを1日20g(大きめのグラスでワイン1杯相当)多く飲むと15%、赤肉や加工肉を1日30g多く食べると8%、大腸がんリスクがそれぞれ上昇することも示されたといいます。

なお、カルシウムは、牛乳のほかにもヨーグルトやチーズなどの乳製品に多く含まれています。カルシウムが腸内の胆汁酸や遊離脂肪酸に結合し、発がん作用を抑制する効果を発揮する可能性があるとのことです。

オーストラリアでは最近、人工知能(AI)を導入して生殖補助医療(ART)を行うクリニックが出始めているそうです。オーストラリアの研究チームがARTにAIを活用することの懸念点を明らかにし、医学誌Human Reproductionに発表しました。

チームが調査したのは、移植に適した胚を評価するAI(機械学習ツール)の使用によって生じる倫理的な問題です。調査の結果、機械学習ツールは、ARTの専門家の医師が行うのに比べてより一貫性のある胚評価を行うことができる上に、評価にかかる時間を大幅に短縮できることが示されたそうです。

一方で、こうしたツールを使用することによる「患者の非人間化」「アルゴリズムのバイアス(偏り)」「透明性や公平性の確保」などといった数々の懸念事項が明らかになったといいます。

チームは、これらの倫理的懸念が機械学習による胚評価を排除するものではないとしています。しかし、AIが人間の命に関係する非常に繊細な領域に干渉することになるため、熟慮を重ねたうえで慎重に取り扱う必要があるとのことです。

脳の白質病変は、血流不足によって脳深部の大脳白質に生じた変化で、認知症のリスクに関連するとされています。緑茶をたくさん飲む人は、この白質病変が少ない傾向にあることを金沢大学などの研究チームが突き止めたそうです。チームが科学誌npj Science of Foodに論文を発表し、科学メディアScience Alertが紹介しています。

チームは、認知症を持たない65歳以上の日本人8766人のデータを分析したそうです。その結果、緑茶を1日1杯飲む人と比較して、緑茶を1日3杯飲む人は3%、7~8杯飲む人は6%、それぞれ白質病変が少ないことが分かったそうです。

一方で、緑茶の摂取は記憶をつかさどる海馬や脳全体の大きさには影響しなかったといいます。また、うつ病と診断された人やアルツハイマー病リスクに関連するAPOE4遺伝子を持つ人は、緑茶摂取によるこうした白質病変の減少は見られなかったとのことです。

緑茶には血圧を下げる効果があるとされており、このような心血管への影響が今回の結果に関係している可能性があると、チームは考えているようです。

脳損傷によって、病的なほど「冗談好き」になってしまう「ふざけ症(Witzelsucht)」という感情の障害がまれにあるそうです。科学メディアScience Alertが米国の研究チームが2016年に発表した69歳の男性の症例を紹介しています。

この男性は脳卒中を起こした後、冗談に対する取りつかれたような欲求が生じるようになったといいます。思いついたダジャレや不快なジョークを共有したい欲求を抑えきれず、夜中にたびたび妻を起こすほどだったそうです。

ふざけ症は、ドイツの神経科医ヘルマン・オッペンハイムによって、1890年に初めて発表されたといいます。社会生活を営む上で重要な高次機能をつかさどる右前頭葉に病気やけがで損傷がある人が、過剰にユーモラスになることがあると気付いたことがきっかけだったそうです。

また最近、上機嫌や多幸、軽率な態度で、一人ではしゃぎふざける「モリア(Moria)」と呼ばれる精神症状が、ふざけ症と共存または重複することも分かっています。ふざけ症やモリアには、いずれも前頭葉の下部にある「前頭眼窩野」回路の損傷が関連するとみられています。これらに標準的な治療法はないそうです。

米マクドナルドで昨年、腸管出血性大腸菌O157による集団食中毒が発生した問題で、タマネギを供給した食品会社の不十分な衛生管理が明らかになったようです。米CBS Newsが米食品医薬品局(FDA)の査察報告書を入手し、その内容を報じました。

CBS Newsによると、タマネギを供給したTaylor Farms社のコロラド州の施設内の設備からは、清掃作業終了後にもかかわらず、微生物が形成するバイオフィルムや大量の食品かすが見つかったそうです。また、食品加工を担当する作業員が衛生管理に必要な手順を踏んでいないことも明らかになりました。

作業員が手洗いシンクを使用している様子は見られず、時々、手袋の上から手の消毒剤を使っていただけだといいます。さらに、消毒液に漬けた道具の乾燥作業もきちんと行われておらず、濡れたままになっていたとのことです。

Taylor Farms社は、FDAが査察終了後に発行した指摘事項通知に基づき速やかに是正措置を講じたとの声明を出しているそうです。マクドナルドはFDAの査察前にこの施設からの仕入れを中止しているとのことです。

たくさん歩くことは、うつ病リスクの抑制につながるようです。スペインの研究チームが、日々の歩数とメンタルヘルスに関する33の研究を分析した結果を医学誌JAMA Network Openに発表しました。

対象者は世界13カ国の18歳以上の男女で、合計9万6173人に上ったといいます。分析の結果、1日の歩数が5千歩以上の人は、5千歩未満の人に比べてうつ症状が少ないことが分かりました。また、1日の歩数が7千歩以上の人は、7千歩未満の人に比べてうつ病発症リスクが31%低くなることも示されたそうです。1日7500歩以上歩く人は、うつ病リスクが42%低下することも示されました。

歩数が増えるにつれてうつ病リスクは低下する傾向にありましたが、1日1万歩を超えるとこうしたメンタルヘルスへの恩恵は横ばいになったといいます。

これまでの研究で、ヨガやウェートトレーニング、太極拳などがうつ病リスクを抑制することが分かっていました。今回の研究で、身体活動レベルのより低い「歩くこと」もリスク抑制の効果があることが明らかになりました。

子宮内膜症を正確に検出する血液検査をオーストラリアの医療技術企業(Proteomics International)が世界で初めて開発したそうです。同社がオーストラリアのメルボルン大学などと共同で研究を行い、学術誌Human Reproductionに論文を発表しました。

研究チームは、主にヨーロッパ系の参加者749人から採取した血液データを分析したといいます。その結果、10のタンパク質バイオマーカーが単独で子宮内膜症に関連することが明らかになったそうです。

これらのバイオマーカーを用いると、「重症の子宮内膜症患者」と「子宮内膜症ではないが同様の症状がある患者」を99.7%の割合で識別することができたといいます。また、「微症~中等症の子宮内膜症患者」と「子宮内膜症ではないが同様の症状がある患者」も85%以上の割合で識別できたとのことです。

現在、子宮内膜症の診断は腹腔鏡による侵襲的な方法で行われるため、非侵襲的な診断ツールが求められているといいます。科学メディアScience Alertによると、この血液検査は「PromarkerEndo」という名前で、同社は今年6月までにこの血液検査を実用化することを目指しているそうです。

米国では虫歯予防のために数十年間、水道水にフッ化物を添加しているそうです。そのフッ化物が子どもの知能指数(IQ)に影響を及ぼすという論文を米国の研究チームが医学誌JAMA Pediatricsに発表し、物議を醸しているようです。

チームは、フッ化物と子どものIQに関する既存の74研究を分析。その結果、子どものフッ化物への暴露とIQスコアの低下の間に統計的に有意な関連があることが分かったとしています。ただし、今回対象となった研究は、水道水のフッ化物濃度が高い中国などで実施されたもので、研究の質も低かったそうです。そのため、チームは水道水からのフッ化物の除去を主張しているわけではないといいます。

米NBC Newsによると、歯科医師らは、フッ化物が水道水から除去された地域では虫歯の発生率が劇的に増加しているとし、今回の調査結果に懸念を示しました。トランプ次期米大統領が厚生(保健福祉省:HHS)長官に指名したロバート・ケネディ・ジュニア氏が、水道水のフッ化物添加について批判的な立場を表明していることもあり、ますます議論が加速するとみられています。

コウモリのふん由来の肥料「バットグアノ」に含まれていた真菌によって、米国の男性2人が肺感染症を起こし、死亡したそうです。米国の研究チームが明らかにし、医学誌Open Forum Infectious Diseasesに発表しました。

2人はそれぞれ自宅で大麻を栽培しており、肥料にバットグアノを使用していたといいます。米国では、ニューヨーク州など一部の州で大麻の栽培が合法化されて以降、リン酸や窒素が豊富なバットグアノが最適な肥料として人気を集めているそうです。

男性2人はバットグアノに生息していた真菌(ヒストプラスマ・カプスラーツム)の胞子を知らぬ間に吸い込み、ヒストプラスマ症を発症したとみられています。

症状は2人ともひどい咳、発熱、体重減少で、最終的に呼吸器不全に陥ったとのことです。ヒストプラスマ症はほとんどの場合、抗真菌薬で回復します。しかし今回死亡した2人は、59歳と64歳と比較的高齢だったこと、基礎疾患があったこと、喫煙者だったことなどが原因で、感染に打ち勝つことができなかったといいます。

禁煙をするなら、「今」がベストタイミングだそうです。英国の研究チームが学術誌Addictionに研究結果を発表しました。

チームは英国内の男女の死亡率に関する大規模な追跡調査のデータを分析したそうです。その結果、たばこを1本吸うごとに男性は17分、女性は22分寿命が短くなると推計されたそうです。つまり、たばこを1箱(20本)吸うごとに、寿命を約7時間縮めてしまう可能性があるということです。

また、生涯にわたって喫煙習慣があった人は、喫煙経験がない人に比べて、平均して寿命が約10年短いことも明らかになったそうです。一方、30代前半までに禁煙することができれば、喫煙経験がない人と同程度の寿命になる傾向が認められたといいます。

年を取るにつれて喫煙によって失われた寿命を取り戻すことは難しくなるそうです。ただし、たとえいくつになっても、たばこを吸い続けるよりは禁煙した方が長生きできる可能性があるとのことです。

米国の公衆衛生政策を指揮するビベック・マーシー医務総監は3日、アルコール飲料のラベルに「がんリスクが高まる」との警告を表示するよう勧告しました。米NBC Newsや米CNNなどの各メディアが報じています。

公表された報告書によると、飲酒は乳がん、大腸がん、肝臓がん、口腔がん、咽頭がん、喉頭がん、食道がんの少なくとも7種類のがんに直接的に関連することが分かったそうです。また、乳がん症例の16.4%が飲酒に関連すると推計されるといいます。

米国では毎年、飲酒関連のがん症例が10万件、飲酒関連のがんによる死亡が2万件発生しているそうです。そして、がんの原因として、飲酒がたばこと肥満に次ぐ3番目に挙げられるといいます。マーシー氏は、「国民の多くが飲酒によるがんリスクを認識していない」と指摘しています。

今回公表された報告書は、がんリスクを高める1日当たりの飲酒量の基準も見直すよう求めています。現行の基準では、男性は1日2杯、女性は1日1杯が適量とされていますが、この程度の飲酒であってもがんリスクが高まることが示されたといいます。

中国でヒトメタニューモウイルス(HMPV)の感染者が急増していると報じられています。HMPVとはどのようなものなのでしょうか。

日本ウイルス学会や日本小児感染症学会によると、HMPVは2001年にオランダの研究チームが発見したありふれたウイルスで、今回新たに発生したものではありません。ウイルス性の呼吸器感染症では小児の5~10%、成人の2~4%がHMPVによるものと考えられているそうです。

RSウイルス(RSV)と同じ仲間に属し、主な症状は咳、発熱、鼻づまり、息切れです。乳幼児や高齢者、免疫力が低下している人に感染すると気管支炎や肺炎に進行し、重症化する恐れがあります。ワクチンや治療薬はありません。

米CBS News によると、HMPVは新たなウイルスではないため、専門家は新型コロナウイルスのような脅威になる可能性は低いと考えているそうです。感染を予防するには、他の呼吸器感染症と同様、手洗いや感染者との接触を避けるなどの対策が有効とのことです。

なお、2023年春には米国で患者の報告数が急増しニュースになりました。

米ルイジアナ州保健当局は6日、鳥インフルエンザウイルス(H5N1型)が感染し重篤な呼吸器症状で入院していた州内の患者が死亡したと発表しました。死亡したのは基礎疾患を持つ65歳以上の患者で、裏庭で飼っていたニワトリや野鳥と接触していたといいます。

米疾病対策センター(CDC)は昨年12月26日、この患者から採取したウイルスから、ヒトに感染しやすくなる変異が見つかったと発表しています。患者に感染したのは家禽や野鳥の間でまん延しているD1.1と呼ばれる株で、米国内の乳牛の間で流行しているものとは別のものです。遺伝子解析の結果、ヒトの上気道細胞に付着しやすくなる変異が発見されたというのです。

なお、こうした変異は、カナダのブリティッシュコロンビア州で鳥インフルが感染して入院した若者のサンプルからも確認されているとのことです。米NBC Newsによると、今回見つかった変異は鳥のサンプルからは検出されていないため、患者の体内で起きた可能性が高いそうです。現状では、ヒトからヒトへの感染は確認されていません。

高齢者の日々の脳の機能は、前日の運動と睡眠によって大きな差が出るそうです。英国の研究チームが科学誌International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activityに論文を発表しました。

チームは、認知機能に問題のない50~83歳(平均64.6歳)の中高年76人に防水の加速度計を24時間装着してもらい、8日間の追跡調査を実施しました。これに加え、睡眠の評価と認知機能の測定も毎日行ったそうです。

その結果、散歩やダンスなどに相当する「中~強度の身体活動」を多く行った人は、その後最大24時間にわたりエピソード記憶(個人が経験した出来事に関する記憶)とワーキングメモリ(入ってきた情報を保ちながら、何かを処理する機能)が向上することが分かったそうです。逆に「座りっぱなし」が多かった人は、ワーキングメモリが低くなったといいます。

興味深いことに、前日に中~強度の身体活動をしたかどうかに関係なく、前夜の睡眠時間が長い人はエピソード記憶と精神運動速度(物事を考えたり作業したりする速度)が向上することも明らかになりました。

トレーニングをより効果的に行うためのカギとなる「ディロードウィーク(積極的休養期間)」を知っていますか。The Conversationに英国の生理学の専門家による記事が掲載されています。

激しいトレーニングの期間中、4~8週間ごとに運動強度を抑えるディロードウィークを設けることで、それまでに蓄積した筋肉組織の疲労や損傷が回復しやすくなり、筋肉によい変化が起こるそうです。

また、過剰なトレーニングが原因で倦怠(けんたい)感やパフォーマンスの低下が生じる「オーバートレーニング症候群」のリスクについても知っておくべきだといいます。筋肉の成長に関与する遺伝子の記憶は休養期間中も保持されるため、普段のトレーニングを中断することを恐れる必要はないとのことです。

ディロードウィーク中は、通常の半分ほどのトレーニングを行うか、強度を20%ほど下げるのが一般的だそうです。特にマラソンなどに向けて激しいトレーニングを行っている場合は、運動をしない休息日を週1~2回設けることに加えて、ディロードウィークを設定するとよいとのことです。

歩くことは、さまざまな病気のリスクを下げるなど健康上多くのメリットがあることが知られています。より多くの効果を得るには、どのような点に気を付けて歩けばいいのでしょうか。英国の臨床運動生理学者が五つのポイントをThe Conversationで紹介しています。

<ポイント①>まず、一定の速さで歩くよりも、速く歩いた後にゆっくり歩くというように数分おきに「歩く速さを変える」と心血管の健康がより向上するそうです。

<ポイント②>また、時速5km以上の速さで歩くと、心血管疾患やがんを含め全ての死亡リスクが低下することが5万人以上のデータを分析した研究で明らかになっているといいます。息が少し弾む程度に「速く歩く」と、心臓の健康が改善するだけでなく、体重の管理にも効果的とのことです。

<ポイント③④>歩く時に「重いベストやリュックで負荷をかける」ことや「坂や階段を取り入れる」ことは、筋肉によい効果をもたらすそうです。

<ポイント⑤>そして、自分の動きや呼吸、周囲の環境に意識を向けて歩く「マインドフル散歩」を行うと、メンタルヘルスの向上につながるといいます。

カカオ豆をすりつぶしたカカオマスを多く含むダークチョコレートには、2型糖尿病のリスクを抑制する効果があるようです。米国の研究チームが、医学誌BMJに研究成果を発表しました。

チームは、看護師11万1654人のデータを平均25年にわたり追跡調査したといいます。その結果、ダークチョコレートを1週間に5サービング(1サービングの目安は約28g)以上食べる人は、ダークチョコレートを全くまたはめったに食べない人に比べて2型糖尿病を発症するリスクが21%低いことが分かったそうです。

一方、ダークチョコレートの原料に乳製品や多くの砂糖を加えたミルクチョコレートを食べる人は、こうしたリスク低下は認められなかったといいます。それどころか、ミルクチョコレートの摂取は長期的な体重増加に関連していたとのことです。

ダークチョコレートに多く含まれるポリフェノールの一種「フラバノール」が、2型糖尿病リスクの抑制に関与していると考えられるそうです。

コーヒーを1日に3杯飲むと、健康に長生きできる可能性があるそうです。ポルトガルの研究チームがコーヒー業界から資金提供を受け、さまざまな地域や民族を対象としたコーヒーの摂取量と健康に関する50以上の疫学調査を分析し、科学誌Ageing Research Reviewsに発表しました。

この研究の対象者は、合計300万人近くに上るといいます。分析の結果、適度な量(1日3杯)のコーヒーを定期的に飲む人は全死因死亡率が低く、寿命が長くなることが分かったそうです。

また、心血管疾患や脳卒中、がんといった加齢に関連する疾患の発症リスクも低く、健康寿命が約1.8年延びることも明らかになったといいます。さらに、加齢による記憶力の低下、気分や体調の悪化を緩和することも判明したとのことです。

コーヒーに含まれるカフェインやポリフェノ―ルの一種である「クロロゲン酸」が持つ覚醒作用、抗酸化作用、抗炎症作用が、基本的な生物学的メカニズムを維持するのに役立つ可能性があるそうです。

2024年の医療・医学に関する重大ニュースの続きです。新型コロナウイルス感染症の流行発生から5年がたちますが、今もなお「後遺症」に苦しむ人は多く……。後遺症に関して、慢性疲労症候群との関連性、子どもの特徴的な症状、抗ウイルス薬の効果など、世界各国で研究が進められています。

韓国では政府の医学部増員計画に反発する若手医師らが、2月から10カ月以上もストライキを続けています。病院に受け入れられなかった患者が亡くなるなどの実害が出る異常事態です。