非公開の医師求人情報を

ご紹介いたします!

マイナビDOCTORでは、医師専任のキャリアパートナーが

あなたの転職活動をサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。

世界の医療ニュースの中から、厳選した記事をギュッと凝縮して紹介します。

1日数本を1分で、サクッと読むことができます。日々の情報収集、話のネタ探しにお役立てください。

米国の研究チームが、1990~2021年の世界の自殺に関するデータを分析し、医学誌The Lancet Public Healthに研究成果を発表しました。

2021年の自殺による死者数は世界の死因の第21位で、エイズよりも上位だったといいます。そして、21年の自殺による年齢調整死亡率(年齢構成がそろうように調整した死亡率)は10万人当たり9人で、計74万6千人と推計されるそうです。これは、43秒に1人が自殺によって死亡していることになるとのことです。

1990年は10万人当たり14.9人だったため、約40%減と改善したことになります。しかし、地域や性別、年齢によって差は大きいといいます。

地域別に見ると、自殺死亡率が最も低下したのは東アジアで66%減。自殺死亡率が特に高かったのは、東ヨーロッパやサブサハラ・アフリカの南部や中部だったそうです。

また、男性は女性に比べて自殺で死亡する可能性が2倍以上高い反面、女性は自殺を企てる可能性が男性より49%高いことも分かったといいます。自殺による死亡時の平均年齢は、30年間で男性は43.0歳から47.0歳に、女性は41.9歳から46.9歳にそれぞれ上がったとのことです。

WHO(世界保健機関)はアフリカ中部のコンゴ民主共和国(コンゴ)で、謎の病気による死者が出ていると発表しました。2月15日時点で419人の患者が確認され、53人が死亡しているそうです。主な症状は発熱、嘔吐(おうと)、内出血で、発症から死亡までの間隔はほとんどのケースで48時間以内だといいます。

最初の感染者は1月21日に、コンゴ北西部に位置するボロコで発生したそうです。コウモリを食べた子ども3人が発症し、死亡しました。その後、2月9日にはボロコの北東にあるボマテでも流行が発生したといいます。

ボマテの患者13人から採取した検体はいずれも、エボラ出血熱やデング熱、マールブルグ病、黄熱など既知の病気には陰性反応を示したとのことです。ただ、一部の検体はマラリア検査で陽性が出たといいます。

AP通信によると、コンゴでは昨年も謎の病気が流行し数十人の死者が出ました。しかし、後にマラリアが原因の可能性が高いと判明したそうです。アフリカの野生動物を食べる地域では、動物から人間に感染する病気の発生が10年間で60%超も増加しているとのことです。

ドイツの研究チームが「甘いものは別腹」のメカニズムを突き止めたと、科学誌Scienceに論文を発表しました。

チームは、砂糖に対するマウスの反応を調査したそうです。満腹時にマウスに砂糖を与えたところ、脳内の特定の領域にある神経細胞において、神経伝達物質「β-エンドルフィン」の分泌が促されることが分かったそうです。β-エンドルフィンは、高揚感や鎮痛効果をもたらし、医療用麻薬のモルヒネと同じような作用をすることから「脳内麻薬」とも呼ばれています。

β-エンドルフィンの作用を阻害すると、満腹のマウスは砂糖を取らなくなったそうです。一方で、空腹のマウスのβ-エンドルフィンを阻害しても、こうした影響は見られなかったといいます。

この脳領域の活性化は、マウスが砂糖を食べる前の、砂糖を認識した段階で起こることも判明したそうです。これは、砂糖を食べたことのないマウスの脳でも同様に起こり、砂糖を初めて口にすると即座にβ-エンドルフィンが放出されたといいます。追加で砂糖を取ると、β-エンドルフィンの放出が増強されたとのことです。

ヒトに対する調査でも、マウスと同じ脳領域が砂糖に対して反応することが脳スキャンで示されたそうです。

中国の武漢ウイルス研究所などの研究チームが、コウモリから新種のコロナウイルスを発見したと、科学誌Cellに発表(2月18日付)しました。このウイルスはHKU5-CoV-2と呼ばれ、ヒトの細胞に感染する可能性があるそうです。

チームによると、HKU5-CoV-2は、中東呼吸器症候群(MERS)を引き起こすウイルスと同じメルベコウイルスに属しています。実験では、HKU5-CoV-2がヒトの細胞の表面に存在するACE2受容体を介して細胞に侵入する可能性があることが分かったそうです。

これは、新型コロナウイルス感染症を引き起こすウイルス(SARS-CoV-2)がヒトの細胞に感染する経路と同じです。ただし、HKU5-CoV-2はSARS-CoV-2ほど容易にヒト細胞に侵入することはできないことも明らかになったといいます。

米ABC Newsによると、これを受け米疾病対策センター(CDC)は24日、HKU5-CoV-2は今のところ懸念材料にはならないとの見解を出したそうです。ヒトの感染は確認されておらず、現時点ではHKU5-CoV-2が公衆衛生に脅威を与えると考えるべき理由はないといいます。

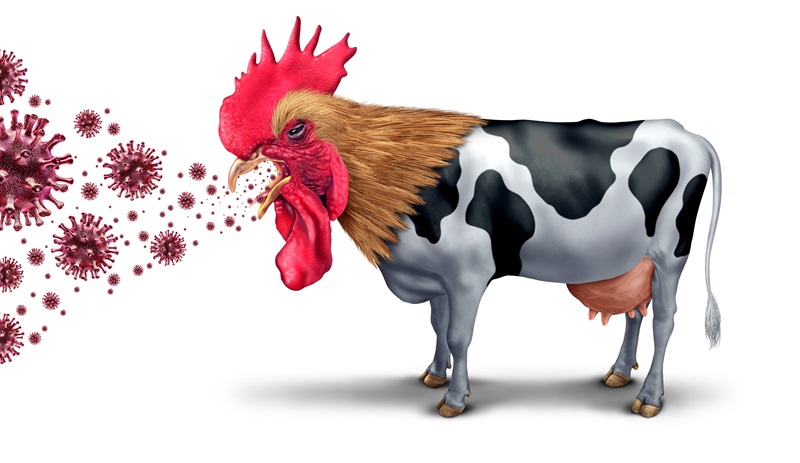

米疾病対策センター(CDC)は20日に公表した「疫学週報(MMWR:Morbidity and Mortality Weekly Report)」で、鳥インフルエンザウイルス(H5N1型)が飼い主から猫に感染したとみられる2例を報告しました。いずれの症例も2024年5月にミシガン州で発生しました。

一つ目の症例は、室内飼いの5歳のメス猫が食欲不振、毛づくろい頻度の減少、見当識障害、無気力、神経機能の低下などの症状を呈したといいます。緊急治療が行われたものの症状は進行し、4日以内に安楽死させたそうです。そして、死後の検査で鳥インフル感染が判明しました。この家に住む家族の1人は酪農場に勤務していたといいます。ただ、検査を拒否したため、感染の有無は不明とのことです。

二つ目の症例は生後6カ月のオス猫で、食欲不振、無気力、顔のむくみ、活動低下などの症状が現れ、24時間以内に死んだそうです。飼い主は生乳を運ぶ仕事に従事しており、乳牛への鳥インフル感染が確認された農場にも出入りしていたそうです。感染した猫は、生乳に汚染された飼い主の作業着の中に頻繁に潜り込んでいたといいます。猫に症状が現れる前、飼い主は目の炎症を感じていたものの、鳥インフル検査は拒否したとのことです。

ロバート・ケネディ・ジュニア氏が長官に就任したばかりの米保健福祉省(HHS)は19日、性別に関する定義について新たな指針を明らかにしました。米国の各メディアが報じました。

新指針は、トランプ大統領が1月20日に署名した「ジェンダー・イデオロギーの過激主義から女性を守り、連邦政府に生物学的な真実を取り戻す」と題する大統領令に基づくものです。トランプ氏は「性別は男女の二つのみ」と主張しており、多様性などを重視したバイデン前政権の立場を否定する姿勢を明確にしています。

米CNNによると、HHSが公表した指針では、sex(性別)を「人の不変の生物学的分類で、男または女のいずれか」とした上で、「female(女):卵子を作るという生物学的機能の生殖器系を特徴とする性別の人」と「male(男):精子を作るという生物学的機能の生殖器系を特徴とする性別の人」に分けています。そして、femaleについては成人を「woman(女性)」、未成年を「girl(女子)」と定義。maleの成人を「man(男性)」、未成年を「boy(男子)」とするとしています。

この新たな定義について一部の専門家からは、「科学に基づいていない」などとして厳しい批判の声が上がっているそうです。

膵臓(すいぞう)がんは発見や治療が難しく、致命的ながんの一つといわれています。米国の研究チームが、患者個人に合わせたmRNAワクチンの治験を行い、治療に有効な可能性があると、科学誌Natureに発表しました。

チームは、手術可能な膵管腺がん(PDAC)と診断された患者16人を対象に第1相試験を実施したそうです。まず患者に腫瘍の切除手術を行い、次に個人個人の腫瘍から採取した遺伝物質を利用して、免疫系にがん細胞を攻撃するよう教える「個別化mRNAワクチン」を設計したといいます。患者はワクチンに加えて、標準治療である化学療法と免疫療法を受けたとのことです。

治療の結果、16人のうち8人がワクチンに応答し、腫瘍を標的とする免疫細胞のT細胞が誘導されたそうです。チームの推計によると、このT細胞は平均8年近く生き残るといいます。さらにこれらのT細胞のうち20%は数十年にわたり機能する可能性があるとのことです。

なお3年間の追跡期間中に、ワクチンに応答した患者8人のうち2人、ワクチンに応答しなかった患者8人のうち7人が、それぞれがんを再発したそうです。

フィリピンでデング熱患者が急増しているそうです。そのような中、デング熱対策として、マニラ首都圏に位置するマンダルヨン市のアディションヒルズ地区で、蚊やボウフラ(蚊の幼虫)5匹ごとに1フィリピンペソ(約2.6円)と交換する取り組みが始まったといいます。

AP通信によると、フィリピンでは今年、2月1日時点で2万8234人のデング熱感染者が確認されており、前年同期比で40%増加しているそうです。マンダルヨン市の近隣のケソン市では、デング熱の流行宣言も出されたとのことです。人口10万人を抱えるアディションヒルズ地区では衛生状態の改善などの感染対策が行われてきましたが、今年に入り感染者が42人に急増し、学生2人が死亡したといいます。

こうした状況を受け、アディションヒルズの地区長は、デング熱を媒介する蚊に「懸賞金」をかける異例の試みを開始したそうです。捕獲した蚊やボウフラを住民が役場に持ち込むと、現金と交換される仕組みとのことです。蚊やボウフラの生死は問わないといいます。

しかし、換金目的で蚊を養殖する人が出てくる可能性があるとして、懸念の声も上がっているとのことです。

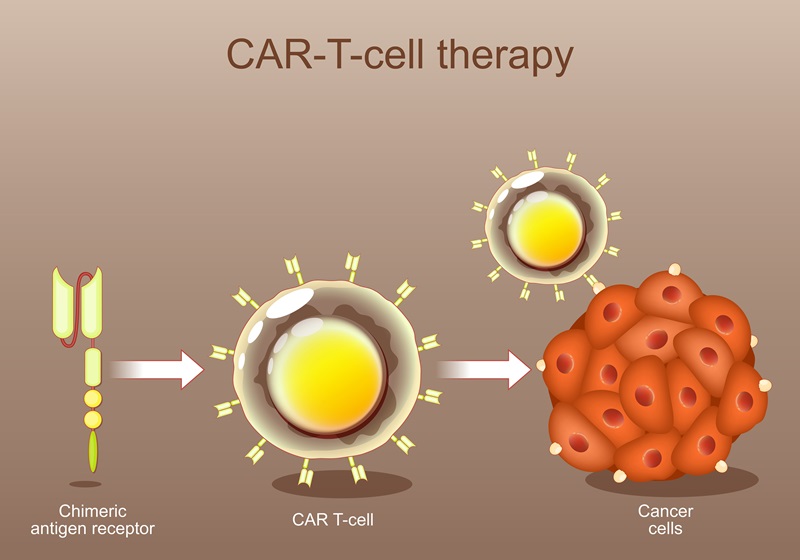

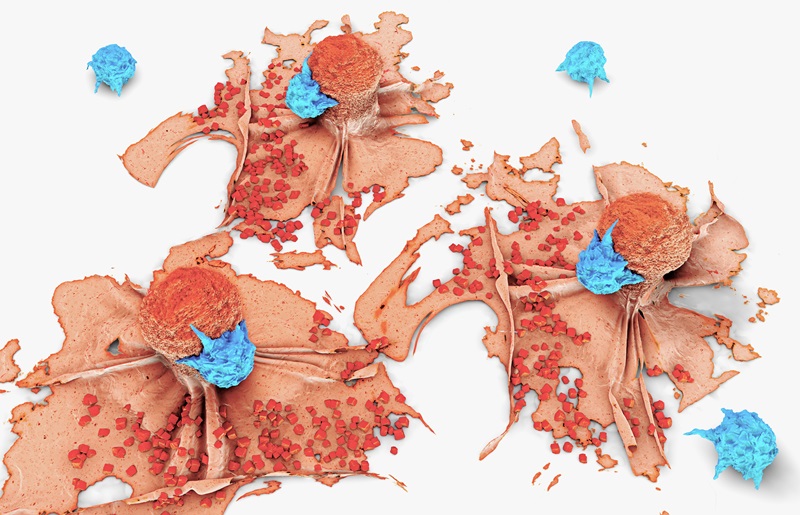

血液がんの治療に用いられる「CAR-T細胞療法」は小児に発生する固形がんの一種である「神経芽腫」にも効果があるかもしれません。米国の研究チームが、医学誌Nature Medicineに治験の結果を発表しました。

CAR-T細胞療法は、患者自身の免疫細胞(T細胞)を遺伝子改変でがんへの攻撃力を高めて投与する治療法です。

チームは2004~09年に神経芽腫の小児患者19人を対象にCAR-T細胞療法の第1相試験を実施したそうです。この試験でCAR-T細胞療法の安全性は確認されたものの、治療から2カ月~7年の間に12人が神経芽腫の再発が原因で死亡したといいます。

残りの7人のうち5人は、治療から13年以上経過観察が続けられました。そしてこのうちの1人は、18年以上にわたり他の治療を受けることなく寛解状態が続いていることが分かったそうです。さらに、この患者は健康な赤ちゃんを2人出産したことも明らかになりました。

なお、当時のCAR-T細胞技術は第一世代と呼ばれるもので、現在はより改良された技術が使われているとのことです。

妊婦にも広く使われている解熱鎮痛剤「アセトアミノフェン」を母親が妊娠中に使用すると、生まれた子どもの注意欠如・多動症(ADHD)のリスクが高まる可能性があることが分かったそうです。米国の研究チームが科学誌Nature Mental Healthに研究成果を発表しました。

チームは、アフリカ系アメリカ人の母子307組を調査したそうです。その結果、妊娠13~24週のときに採取した母親の血液からアセトアミノフェン代謝物が検出された子どもは、そうでない子どもに比べて8~10歳までにADHDと診断される可能性が3.15倍高いことが明らかになったそうです。こうした関連は、男児より女児に強くみられたといいます。

さらに、チームは307人の母親のうち174人の胎盤組織を分析しました。すると、アセトアミノフェンへの暴露とADHD診断は、胎盤における免疫系やエネルギー代謝に関与する遺伝子発現の変化に関連していることが明らかになったといいます。

アセトアミノフェンによって胎盤における遺伝子発現が変化することで、子どものADHDリスクに影響が及ぶ可能性があるようです。

習慣的にヨーグルトを食べると、特定の種類の大腸がんの発症率が低下する可能性があるそうです。米国の研究チームが女性看護師12万1700人と男性医療従事者5万1529人を数十年にわたって追跡したデータを分析し、科学誌Gut Microbesに発表しました。

チームが調べたところ、対象者の中から3079件の大腸がん症例が見つかったそうです。このうち1121例から、腫瘍組織中のビフィズス菌のDNA量に関する情報が入手できたといいます。346例(31%)からはビフィズス菌が検出され、775例(69%)からは検出されなかったとのことです。

そして、大腸がんとヨーグルト摂取量の関連を調べたところ、ヨーグルトを週に2回以上食べる人は、ビフィズス菌陽性の大腸がんを発症するリスクが20%低くなることが分かったそうです。

ビフィズス菌陽性の大腸がんの中でも、生存率が悪いとされる「近位(右側)結腸がん」の発生が特に少なかったといいます。ヨーグルトを長期にわたって食べることでビフィズス菌をはじめとする腸内細菌叢が変化し、がん発症リスクが抑制されるようです。

カリウムを含む塩(減塩しお)を食生活に取り入れることで、脳卒中の再発を予防できる可能性があるそうです。中国などの研究チームが、医学誌JAMA Cardiologyに研究成果を発表しました。

チームは中国北部の農村に住む脳卒中既往歴がある患者1万5249人を平均61.2カ月にわたって追跡したデータを分析しました。その結果、「塩分(塩化ナトリウム)」の25%を「塩化カリウム」に置き換えた「減塩しお(低ナトリウム塩代替品:LSSS)」を使用した群は、普通の塩を使用した群に比べて脳卒中を再発するリスクが14%低くなることが分かったそうです。

特に出血性脳卒中への影響が大きく、普通の塩を使用した群より減塩しおを使用した群は30%リスクが減少したといいます。死亡率についても、減塩しおを使用した群で12%低くなることが明らかになりました。中でも脳卒中関連死については21%減少することが分かったそうです。

一方、カリウムの血中濃度が非常に高くなる「高カリウム血症」を発症するリスクについては、両群間で有意差は認められなかったとのことです。

米国には、把握されているより多くの鳥インフル感染者がいる可能性があるそうです。米疾病対策センター(CDC)が公表した研究結果で明らかになりました。

研究者らは昨年9月、牛と接触のある全米の獣医師150人から血液を採取して分析。このうち3人から、最近鳥インフルエンザウイルス(H5N1)が感染したことを示す抗体が検出されたといいます。

3人ともインフルエンザのような症状や結膜炎に心当たりはなく、感染が疑われる牛との接触もありませんでした。ただし、1人は感染した家禽に接触歴があったといいます。そして3人のうち1人は、これまで乳牛の間で鳥インフルが検出されていないジョージア州とサウスカロライナ州でのみ診察を行っているそうです。

米公共ラジオNPRによると専門家は、もし確認されていない患者が多くいるのであれば、ウイルスがヒトの間で感染しやすくなる変化を見逃す危険性があると指摘しています。

この研究成果はCDCが13日に発行した「疫学週報(MMWR:Morbidity and Mortality Weekly Report)」に掲載されました。トランプ政権はCDCなどに対し外部への情報発信を一時的に停止するよう指示していたため、この号が政権発足後初のNMWR発行になります。

トランプ米政権は14日、米疾病対策センター(CDC)で働く職員の約10%にあたる1300人に対し解雇通知を出したようです。国立衛生研究所(NIH)でも同日、1500人が解雇されたといいます。米公共ラジオNPRが報じました。

CDCとNIHで解雇の対象になったのは、最近新たに採用された職員や勤続年数は長いものの最近新たなポジションに異動した職員だそうです。今回の人員削減は、13日にロバート・ケネディ・ジュニア氏が長官に就任した保健福祉省(HHS)の指示によって行われたそうです。

HHSの広報責任者は今回の解雇に関し、「HHSはトランプ政権の方針に従い、連邦政府の再編と効率化に向けた大統領の広範囲な努力をサポートする措置を講じている。HHSがアメリカ国民に対し最も効率的かつ高い水準のサービスを提供するために必要な措置である」とNPRの取材に回答したといいます。

CDCは米国の健康警告システムの役割を担い、病気の予防や対策を行う組織です。NIHは世界最大の医学研究機関です。こうした重要な役割を持つ組織において、急激な人員削減が行われたことについて専門家は、米国の公衆衛生上の脅威になり得るとして懸念を示しています。

「ワクチン懐疑派」として知られるロバート・ケネディ・ジュニア氏が13日、米国の厚生(保健福祉省:HHS)長官に就任しました。トランプ大統領が指名し、米国議会上院が13日に賛成52、反対48で承認しました。

ケネディ氏は計1兆7千億ドルの予算を抱える食品医薬品局(FDA)や疾病対策センター(CDC)、国立衛生研究所(NIH)などを監督下に置くことになります。

AP通信によると、投票では、子どもの頃ポリオに感染した経験を持つ重鎮議員ミッチ・マコネル氏を除く与党・共和党の議員全員が賛成し、野党・民主党の議員全員が反対しました。

13日にホワイトハウスで就任宣誓式を終えたケネディ氏は、米メディアのインタビューで「ワクチンによる副反応をより注意深く監視する強力なプログラムを立ち上げる」と述べたそうです。トランプ氏は、ケネディ氏が肥満などの慢性疾患の研究に焦点を当てた新たな委員会を設立すると発表しました。

ケネディ氏は、NIH、CDC、FDAの職員を大量に解雇する可能性についても言及しているとのことです。

米国で鳥インフルエンザウイルス(H5N1型)の感染によって入院した患者が相次いで報告されました。米CBS Newsによると、ワイオミング州が14日に米国で3人目となる入院患者の発生を公表し、15日にはオハイオ州保健当局の広報担当者が4人目の入院患者についてCBS Newsに明らかにしたそうです。

ワイオミング州の患者は女性で、自宅で飼育していた鳥から感染したとみられています。州の保健当局が公表を拒否しているといい、その後の容体は不明です。

オハイオ州の患者は男性で、感染した家禽と接触し、呼吸器症状があったことが分かっているとのことです。この患者は既に退院したそうです。

2人の入院患者にどの遺伝子型の鳥インフルが感染したかは不明です。ただ、ワイオミング州の患者が住む郡の家禽からは最近「B3.13」が検出されたそうです。B3.13はヒトにはそれほど深刻な症状を引き起こさないと考えられています。

一方、「D1.1」と呼ばれる新たな遺伝子型は、感染したルイジアナ州の高齢者が死亡するなど、重症化する例が確認されています。

A型インフルエンザウイルスは細胞に感染する能力を高めるため、周囲の環境に応じて球状または大きめのフィラメント(長い線)状に形を変化させるそうです。米国立アレルギー・感染症研究所(NIAID)の研究チームが科学誌Nature Microbiologyに論文を発表しました。

チームは、フィラメントを形成するには多くのエネルギーが必要なのにもかかわらず、A型ウイルスがフィラメント状で存在することが多い理由を調査しました。複数のA型ウイルス株と細胞株を組み合わせ、さまざま感染条件下でウイルスの形状を観察したそうです。

その結果、抗ウイルス抗体の存在や宿主との不適合などが原因で感染効率が低下した環境に置かれると、ウイルスはこれに適応するため形状を迅速に調整することが分かったといいます。ウイルスの形状は動的で、株の種類によって決まっているというよりはむしろ、環境の影響を受けることが明らかになったとのことです。

なお、チームが以前行った研究では、ウイルスのフィラメント状粒子が抗体による不活性化に抵抗できることが分かっているそうです。

米国のトランプ政権は、海外援助を管轄する米国際開発局(USAID)の閉鎖に向け、USAIDからの数百億ドルの資金援助を凍結するなどの措置を講じています。これを受けWHO(世界保健機関)のテドロス事務局長は12日の記者会見で、世界の感染症対策に影響が出ているとして、資金援助の再開を検討するようトランプ政権に訴えたそうです。

英BBCによると、USAIDは年間約400億ドルの海外援助を行っていますが、トランプ大統領は「支出に関して全く説明がつかない」「(職員は)無能で腐敗している」として、ほぼ全ての援助を停止する方針を示しています。

テドロス事務局長は記者会見で、資金援助の一時停止によって世界50カ国でHIV(エイズウイルス)、ポリオ、エムポックス、鳥インフルエンザの治療や予防を目的とした医療プログラムに影響が出ていることを明らかにしたそうです。

世界の公衆衛生に関する専門家は、こうした資金凍結が感染症のまん延やワクチン開発の遅れなどにつながる可能性があるとの懸念を示しています。

1日の中で最も気分が上向きになる時間帯はいつなのでしょうか。英国の研究チームが、2020年3月~22年3月に自身のメンタルヘルスや幸福度に関するアンケートに回答した成人4万9218人のデータを分析し、研究成果を医学誌BMJ Mental Healthに発表しました。

参加者は1人あたり平均18.5回のアンケートに協力し、毎回アンケート入力が完了した時点の日にちや時間を記録したそうです。参加者のうち76.4%が女性、68.1%が大学卒業以上の教育レベル、5.9%が人種的マイノリティーだったといいます。

分析の結果、1日の中で朝の時間帯が最も幸福や満足、やりがいを感じる度合いが高く、うつや不安、孤独を感じる度合いが低いことが分かりました。一方、精神状態が最も悪くなるのは深夜だったそうです。

また、季節による影響も明らかで、夏に全体的な精神状態が最も良くなることが示されました。曜日による精神状態への影響はそれほど明確ではありませんでしたが、平日は週末に比べて時間帯による幸福度や満足度の変動が少なかったとのことです。

脳の健康のためには、ベーコンやソーセージなどの赤肉(牛・豚・羊などの肉)の加工食品を食べ過ぎない方が良いそうです。米国の研究チームが、医学誌Neurologyに論文を発表しました。

チームは、認知症を持たない平均年齢48.9歳の米国人13万3771人を最長で43年にわたり追跡し、食生活と認知症リスクの関連を調査しました。分析の結果、赤肉加工食品の平均摂取量が1日0.25サービング(薄切りベーコン0.5枚分に相当)以上の人は、1日0.1サービング未満の人に比べて認知症を発症するリスクが13%高くなることが分かったそうです。

また、自分では認知機能の低下を自覚しているけれど周りからはそれが認識できない状態の「主観的認知機能低下(SCD)」のリスクは14%上昇することも明らかになったといいます。さらに、赤肉加工食品を1日1サービング(ホットドッグ1個分に相当)多く食べるごとに、認知機能の老化が1.61年早まることが示されました。

加工されていない赤肉の摂取については、認知症リスクとの関連は認められなかったものの、SCDリスクの上昇には関連していたとのことです。

果物や野菜に熱を加えず、強い圧力をかけてすりつぶして作る「コールドプレスジュース」。これを用いた「ジュースクレンズ」と呼ばれる断食方法は、健康に悪影響を及ぼす可能性があるそうです。米国の研究チームが科学誌Nutrientsに論文を発表しました。

研究チームは、平均年齢22.7歳の健康な成人14人を3群に分けて調査しました。参加者は3日間、「コールドプレスジュースのみ」「コールドプレスジュースと通常食」「できるだけ加工精製していない植物性食品(プラントベース・ホールフード)のみ」のいずれかを取り、唾液や頬粘膜、便のサンプルを計3回提出したそうです。

分析の結果、ジュースのみを取った群の口腔内で、有益なファーミキューテス門の細菌が減少し、炎症に関連するプロテオバクテリア門の細菌が増加することが分かったといいます。さらに腸内においても、腸管透過性(不要な物を体内に通さないようにする腸管上皮細胞が持つ機能)や炎症、認知機能低下に関連する細菌の増加が認められたそうです。

「ジュースと通常食」の群は細菌叢の好ましい変化が見られ、プラントベース・ホールフードの群は多少悪化することが分かったとのことです。

コールドプレスジュースは不溶性食物繊維がほとんど残らず糖質が多いため、大量に飲むと口腔内や腸内の細菌組成バランスを崩してしまうのだそうです。

米国の研究チームが、血液がんの治療に用いる「CAR-T細胞療法」について、「二次がん」が発生するリスクは認められないとの研究成果を医学誌Nature Medicineに発表しました。

CAR-T細胞療法は、患者自身のT細胞(がんを攻撃する免疫細胞)を取り出し、遺伝子改変でがんへの攻撃力を高め、その細胞を増やした上で患者に戻す治療法です。二次がんとは、がん治療が原因で元の病気とは異なる種類のがんが生じることです。

米食品医薬品局(FDA)が2023年に、難治性の血液がんに使うCAR-T細胞療法が二次がんのリスクを高めるという警告を出し、問題になっていました。

研究チームは、CAR-T細胞療法の臨床試験を受けた成人と小児の患者計783人を最長で15年にわたり追跡調査したそうです。その結果、18人が二次がんを発症したことが分かりました。

しかし、この18人ついては、CAR-T細胞療法に使ったT細胞の遺伝情報に、誤って新たな腫瘍の発生に関与する「挿入突然変異」が誘発された証拠は見つからなかったといいます。これらの二次がんは、CAR-T細胞療法以前に受けた化学療法や放射線療法による免疫系へのダメージに起因する可能性があるとのことです。

米ネバダ州の酪農従事者1人に、鳥インフルエンザウイルス(H5N1)の新たな遺伝子型「D1.1」が感染したことが明らかになりました。D1.1が乳牛からヒトに感染した例が報告されるのは初めてです。米疾病対策センター(CDC)が10日に公表し、米国の各メディアが報じています。

ヒトのD1.1感染については重症化の危険が指摘されています。実際に2件の重症化例がこれまでに報告されています。米NBC Newsによると、今回の患者の症状は結膜炎のみで、入院することなく回復したそうです。

D1.1は長らく野鳥の間で流行していたもので、先月31日に乳牛への感染がネバダ州で初めて確認されました。今回D1.1陽性が明らかになった患者は、感染した乳牛に接触していたといいます。今のところ濃厚接触者の中に体調不良を訴えている人はおらず、ヒトからヒトへの感染は確認されていないとのことです。

CDCの推計によると、昨年鳥インフルの感染が確認された患者68人のうち、15人がD1.1によるものだそうです。ルイジアナ州以外ではアイオワ州、オレゴン州、ワシントン州、ウィスコンシン州で感染者が見つかっているといいます。なお、ルイジアナ州ではD1.1が感染した高齢の男性が昨年12月に発症し、今年1月に死亡しています。

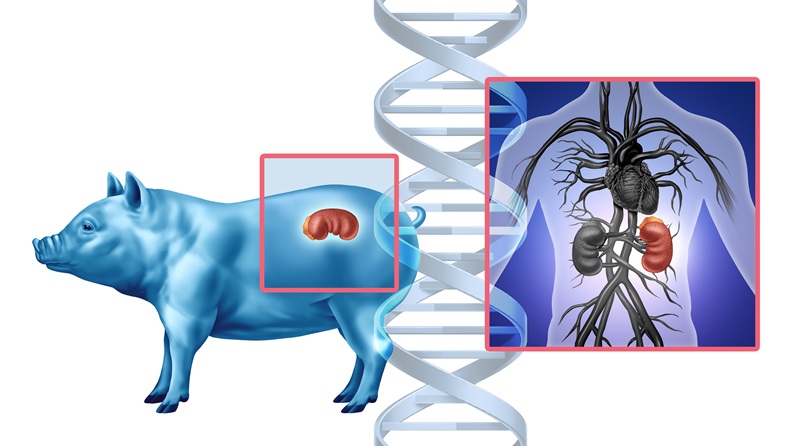

米マサチューセッツ総合病院(MGH)は7日、先月25日にニューハンプシャー州に住む66歳の男性に対し、遺伝子改変したブタの腎臓を移植したと発表しました。MGHはヒトへのブタの腎臓移植を世界で初めて実施しており、今回で2例目です。男性は手術から1週間後には退院し、順調に回復しているそうです。

ブタの臓器移植手術を受けたのは、この男性が世界で6人目です。4人(心臓2人、腎臓2人)は術後2カ月以内に死亡し、腎臓移植を受けた5人目の女性だけが現在も生存しています。

今回移植を受けた男性は、腎不全のために2年前から受け始めた人工透析による疲労感や合併症に苦しんでいました。AP通信によると、男性に適合する腎提供者(ドナー)が見つかるには7年以上かかる可能性があり、男性には心臓発作の既往歴もあったそうです。こうした事情から、男性はブタの腎臓移植を希望したといいます。

今回の移植手術は、米国のバイオテクノロジー企業eGenesis社が米食品医薬品局(FDA)から承認を受けたパイロット試験(本試験の前に予備的に行われる試験)の一環とのこと。同社はさらに2人の患者に対し、同様の試験を行う許可を得ています。

南米アルゼンチンのミレイ大統領は5日、WHO(世界保健機関)からの脱退を発表しました。AP通信によると、ミレイ氏はトランプ米大統領と良好な関係であることが知られており、今回の決定は米国の同様の措置に追随した形だといいます。脱退の次期については明らかにしていません。

大統領府の報道官は脱退の理由として、「新型コロナウイルス流行時の対応に関する考え方の重大な相違」を挙げ、当時のWHOの方針が人類史上最大のロックダウン(都市封鎖)を招いたと批判しているとのことです。さらに、「一部の国からの政治的影響によるWHOの独立性の欠如」などについても言及したそうです。

アルゼンチンは健康管理のための資金をWHOから受け取っていないため、今回の決定が国内の医療サービスの質に影響を及ぼす可能性はないとしています。

なお、2024~25年のWHOの予算69億ドルのうち、アルゼンチンの負担分は約800万ドルと考えられています。資金面での影響は大きくないものの、世界の公衆衛生における協力関係の分断が懸念されています。

米ネバダ州農業局は、州内の六つの乳牛の群れから鳥インフルエンザウイルス(H5N1)の新たな遺伝子型「D1.1」の陽性反応が出たと発表しました。D1.1はヒトに感染すると重篤な症状を引き起こす危険性があります。

米農務省が全国規模で行っている検査を通じて、先日31日に確認されたといいます。米CNNによると、それぞれの群れが別々に野鳥から感染したとみられており、牛からヒトへの感染は今のところ確認されていないそうです。

D1.1は米国内の乳牛の間で感染が広がっている「B3.13」とは別の遺伝子型で、これまで感染が確認されたのは鳥や感染した鳥に接触したヒトのみでした。

ヒトのD1.1感染については、重症化した症例がこれまでに2件確認されています。昨秋には、カナダのブリティッシュコロンビア州に住む10代の若者1人が重症化し、入院しました。また、今年1月にはD1.1に感染した米ルイジアナ州の高齢者が死亡しています。

一方、D1.1に感染した乳牛の症状は食欲の減退や乳量の減少など比較的軽いもので、B3.13と変わらないそうです。

米食品医薬品局(FDA)は米国のバイオテクノロジー企業2社に対し、遺伝子改変したブタの腎臓をヒトに移植する臨床試験の実施を承認したそうです。科学メディアScience Alertによると、承認を受けたのはUnited Therapeutics社とeGenesis社です。

United Therapeutics社は3日、FDAから承認を受けたことを発表しました。今年の半ば以降、まず末期の腎臓病患者6人に対して移植を実施し、その後対象を50人に拡大する予定だといいます。一方、eGenesis社は昨年12月、腎移植のドナーが見つかる可能性が低い腎不全患者3人に対する臨床試験を実施する許可をFDAから得たとのことです。

現在、ブタの臓器移植を受けて生存しているのはアラバマ州の53歳の女性1人のみ。この女性は昨年11月25日にUnited Therapeutics社のブタの腎臓を移植する手術を受け、71日経過した今月4日の時点で順調に回復しているとの報告があります。

これまで、この女性のケースを含めてブタの臓器の移植手術は計5件行われています。これらは正式な臨床試験ではなく、命に関わる患者の救済措置として特別に緊急承認されたものです。

この50年ほどでプラスチックの使用が急増していることに伴い、「マイクロプラスチック」や「ナノプラスチック」と呼ばれるプラスチックの微小な破片(二つを総称してMNP)が人体に深刻な影響を及ぼし始めている可能性があるそうです。米国の研究チームが医学誌Nature Medicineに論文を発表しました。

チームは、2016年と24年の、病死者の遺体を解剖して調査した(剖検)標本を用いて死者計52人の脳、肝臓、腎臓の組織を分析したそうです。その結果、24年の脳と肝臓のサンプルは、16年のものに比べてMNP濃度が高いことが明らかになったといいます。さらに1997~2013年の脳サンプルも調べたところ、年々MNP濃度が上昇する傾向が認められたとのことです。

また、脳のMNP濃度は肝臓や腎臓に比べて7~30倍高いことも分かったといいます。その上、認知症患者の脳からはさらに高濃度のMNPが検出されたそうです。

チームは、MNPが認知症の原因になるということではなく、認知症患者の脳を守る機能の低下によってMNPが多く蓄積する可能性を指摘しています。

WHO(世界保健機関)は家庭で使用する食塩に関する新たなガイドラインを1月27日に公表しました。ガイドラインでは、「塩分(塩化ナトリウム)」の一部を「塩化カリウム」に置き換えた「低ナトリウム塩代替品(LSSS)」に切り替えることを推奨しています。

塩分の過剰摂取は高血圧のリスクを高め、心臓病や脳卒中、腎臓病などを引き起こす可能性があります。WHOによると、世界中で1年間に約190万人がナトリウムの過剰摂取が原因で死亡しているといいます。

WHOは1日あたりのナトリウム摂取量について2g未満を推奨していますが、実際には平均約4.3gが摂取されているそうです。WHO加盟国は2013年に、25年までにナトリウム摂取量を30%削減するとの目標を掲げました。しかし、ほとんどの国で達成されず、この目標は30年まで先送りされたといいます。

目標達成のための戦略として注目されるのがLSSSです。LSSSはナトリウムの含有量が少ないにもかかわらず、通常の塩と同様の風味が楽しめるといいます。さらに、不足しがちなカリウムを補うことができるという利点もあります。

ただし腎機能が低下している人は、カリウムの排泄量が減少して血中のカリウム濃度が高くなるため、注意が必要とのことです。

トランプ米大統領がWHO(世界保健機関)からの脱退を表明したことを受けて、WHOのテドロス事務局長は非公開の会議で各国に対し、米国に再考を促すよう協力を求めたようです。AP通信がWHOの内部書類を入手するなどして報じました。

米国の脱退表明については各国も危機感を募らせているようです。先月29日に開かれた予算会議では、最大の資金拠出国である米国の脱退にどのように対処するつもりなのかと、各国がWHOに迫ったそうです。

2024~25年は、WHOの予算69億ドルのうち約14%にあたる9.88億ドルが米国による拠出と推計され、その額は群を抜いています。WHOの大規模な緊急活動、HIVや結核対策、ポリオ撲滅に向けた活動などは米国の資金に大きく依存しているとのことです。

米国脱退による影響を話し合う別の非公開会議では、WHOが現在のペースで支出を続ければ、26年前半にはキャッシュフロー(事業におけるお金の流れ)がその日暮らしのような状態になると財務担当者が述べたそうです。

一方で、国民の健康にとって重要な情報が得られなくなるため、WHOからの脱退は米国にとっても不利益になる可能性があると指摘する専門家もいます。

アルコール依存の人は否定的な感情を軽減するために飲酒する――。米国の研究チームが、この従来の説を覆す研究結果を医学誌American Journal of Psychiatryに発表しました。

チームは21~35歳の参加者221人に対し、日常生活で飲酒した際にアルコールによるどのような影響を自覚したかをリアルタイムで記録してもらう調査を行いました。参加者のうち120人がアルコール使用障害(AUD)の診断基準を満たしており、さらにそのうち64人がうつ病を併発していたといいます。

調査の結果、うつ病の有無にかかわらず、AUDの人は飲酒時に高レベルの刺激や快楽を経験することが明らかになったそうです。一方で、否定的な感情は飲酒によって多少抑制されたものの、こうした効果が認められたのはAUDやうつ病の人に限ったことではなく、それ以外の人も同様だったといいます。

現在、AUD関連の治療はストレスやうつ症状の解消に焦点が当てられており、チームは「コインの一面を扱っているに過ぎない」と指摘しています。

がんや感染との戦いが長引くと免疫系が疲弊し、特にその最前線で防御能力を発揮するT細胞の機能が失われてしまうそうです。オーストラリアなどの研究チームが、こうした免疫疲弊に抵抗し、長期的な免疫応答を維持するためのカギとなる珍しいタイプの免疫細胞「幹細胞様T細胞」を特定したとして、科学誌Science Immunologyに研究成果を発表しました。

チームは、この幹細胞様T細胞の耐久性が、「ID3」と呼ばれるタンパク質によって促進されることを突き止めたそうです。ID3を発現したT細胞は、長期にわたって強力な免疫応答を維持する優れた能力を持つといいます。

そしてID3発現T細胞の増加には、IL(インターロイキン)-36βやIL-18という物質が関与することも明らかになったとのことです。これらは、免疫細胞が分泌し細胞間の情報伝達の役割を持つタンパク質「サイトカイン」の一種です。

チームは、ID3活性を強化することで、がんなどの長引く疾患の治療効果が高まる可能性があるとしています。

米疾病対策センター(CDC)のウェブサイトから、HIV(エイズウイルス)やLGBTQ(性的少数者)に関連するページが削除されたそうです。米国の各メディアが報じています。

米CNNによると、削除されたページの中には、HIVの検査やLGBTの子どもの自殺リスクに関するページをはじめ、高校生の健康上のリスク行動を長期間追跡したデータシステムなどもあるといいます。さらに、HIVなどの感染症に関するCDCのデータにもアクセスできなくなっているそうです。

トランプ大統領は「DEI(多様性・公平性・包括性)推進プログラムの廃止」を指示する大統領令や「性別は男女二つだけ」とする大統領令に署名しています。これを受け、米連邦政府の人事管理局(OPM)は先月29日、「ジェンダー・イデオロギーを植え付ける外部向けのすべての情報」を1月31日午後5時までに削除するよう指示する文書を各政府機関に通知しました。今回のCDCの対応は、この通知に従ったものです。

CDCの関係者は、違反した職員は厳しい処分を受ける可能性があると伝えられたと話しているそうです。そこで、通知が指摘している文言の修正には時間がかかるため、関係する情報を削除したとのことです。

トランプ米政権が米疾病対策センター(CDC)など連邦政府の保健機関に対し、外部への情報発信を停止するよう指示したことで、鳥インフルエンザに関する重要な研究結果の発表が遅れているそうです。

米CNNによると、CDCは1952年以降、「疫学週報(MMWR:Morbidity and Mortality Weekly Report)」を途切れることなく発行してきました。しかし先月21日、保健福祉省(HHS)長官代行がCDCや国立衛生研究所(NIH)、食品医薬品局(FDA)などに対し、大統領が任命した人物が確認・承認するまでどのような情報発信も2月1日まで停止するよう指示。これを受けて、MMWRの発行も止まっているといいます。

その結果、MMWRへの掲載が予定されていた「鳥インフルが感染した牛を治療した獣医師の無自覚感染の有無」に関する研究と「鳥インフル患者から飼い猫に感染した可能性」を示す研究の発表が保留になっているそうです。

CDCに近い関係者によると、MMWRは通常木曜日に発行されるため、少なくとも2月6日(木)までは保留の状態が続く見通しだといいます。なお、MMWR には研究の成果だけでなく、感染症の流行をはじめとする国民の健康に関係する重要な情報が掲載されています。

iPS細胞(人工多能性幹細胞)由来の心臓細胞から作った心筋組織「心臓パッチ」を心臓の表面に移植することで、心不全を安全に治療できる可能性があることを証明したと、ドイツの研究チームが科学誌Natureに論文を発表しました。

チームは、心不全のアカゲザルに対し、アカゲザルiPS細胞由来の心臓パッチを移植したそうです。すると、心臓で新たな心筋が形成され、ポンプ機能が改善することが示されたといいます。また、不整脈や腫瘍増殖などといった深刻な副作用は認められなかったといいます。

こうした結果を受けて、チームはヒトiPS細胞由来の心臓パッチを進行した心不全患者に移植する臨床試験を初めて実施しました。

3カ月後、この患者は心臓移植を受けたため、パッチを移植した心臓は摘出されたそうです。この心臓を分析したところ、パッチを移植したアカゲザルの心臓のように新たな心筋が形成されていることが確認されたといいます。

しゃっくりを止める方法が分かったそうです。米国の研究チームが医学誌Cureusに論文を発表しました。

しゃっくりは、腹部と胸部を仕切る筋肉である横隔膜が自分の意思とは無関係にけいれんすることで起こります。チームが発見したのは、横隔膜の運動を支配する横隔神経、嚥下や声帯の運動などに関わる迷走神経への刺激、一時的な血中二酸化炭素濃度の上昇を組み合わせた対処です。

しゃっくりが出たら、まず最大限に息を吸い込み、喉を開いた状態にしたまま、引き続き30秒間息を吸い続けます。その後、ゆっくりと息を吐き出し、通常の呼吸に戻すのだそうです。

しゃっくりが止まらない17~64歳の21人にこの方法を試してもらったところ、全員がすぐにしゃっくりを止めることができたといいます。このうち1人は、48時間以上しゃっくりが続く持続性しゃっくりに苦しんでいたとのことです。

また途中で息を吸わずにコップの水を一気飲みすることでも、同様の効果が得られる可能性があるとのことです。