非公開の医師求人情報を

ご紹介いたします!

マイナビDOCTORでは、医師専任のキャリアパートナーが

あなたの転職活動をサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。

世界の医療ニュースの中から、厳選した記事をギュッと凝縮して紹介します。

1日数本を1分で、サクッと読むことができます。日々の情報収集、話のネタ探しにお役立てください。

ブロッコリーやカリフラワーは、がん予防やコレステロール抑制に効果があることが知られています。それは、これらアブラナ科の野菜に含まれる「スルフォラファン(SFN)」という成分によるものだそうです。豪州の研究チームが新たに、SFNが脳卒中治療にも有効な可能性があることを突き止めたといます。植物に含まれる23の化合物を調査したところ、SFNには血小板の凝集を抑制し、血栓の形成を妨げる効果があることが判明。マウスを使った実験では、脳卒中治療に使われる血栓溶解(tPA)療法にSFNを組み合わせると、脳損傷を回避できる割合が20%から60%に上昇したとのことです。Science Alertの記事です。

腸内細菌叢(腸内フローラ)は、体質に影響を与えるようです。アイルランドの研究チームによると、新型コロナのパンデミック中に生まれた子どもは、食物アレルギーを発症しにくいそうです。ロックダウン(都市封鎖)で感染症にかかる機会が減り、抗菌薬・抗生物質があまり使われなかったのが理由のようです。また、新型コロナの後遺症の出やすさは、腸内細菌叢によって決まる可能性があるといいます。その他、人間の健康状態を反映するとされる「血中代謝物」の組成や脳の視床下部の活動にも腸内細菌叢が関係していることが分かってきたとのことです。マイナビRESIDENTの記事です。

犬の鋭い嗅覚は、心的外傷後ストレス障害(PTSD)によるフラッシュバックを予測できるそうです。人体からは、さまざまなにおいの分子「揮発性有機化合物(VOC)」が発せられています。カナダの研究チームは、人がトラウマを思い出している時の呼気を採取して、2匹の犬を訓練したといいます。2匹は「トラウマを思い出しているときの息」と「落ち着いているときの息」を嗅ぎ分けられるようになったそうです。1匹は74%、もう1匹は81%の精度でトラウマによるストレス関連VOCを検知できたとのこと。早い段階で犬が危険を察知することで、フラッシュバックを防げるようになるかもしれません。EurekAlert!の記事です。

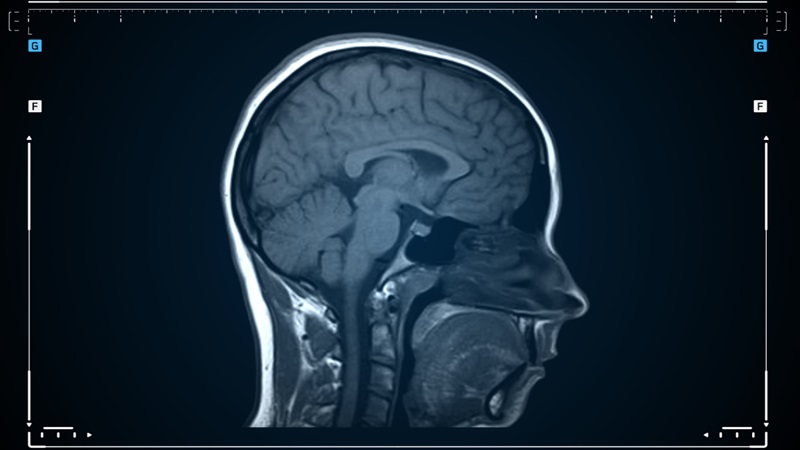

過去30年間で米国と欧州の認知症発生率は10年ごとに13%低下しているそうです。なぜ、世代が進むと認知症リスクが下がるのでしょうか。米国の研究チームが、1930~80年生まれの米国人3000人以上を対象に脳画像を分析。その結果、70年代生まれの人は、30年代生まれの人に比べて脳体積が6.6%大きかったそうです。神経細胞が集まっている灰白質の表面積や、記憶や学習に関わる海馬の大きさが若い世代の方が大きいといいます。研究者は「脳が大きいと加齢に伴う脳の衰えの影響を緩和する可能性がある」としています。Science Alertの記事です。

1人の女性が生涯に産む子どもの平均数を表す「出生率」は、今後も急激に下がり続けるようです。米国の研究チームの推計によると、1950年に4.84人、2021年に2.23人だった世界の出生率は、2100年までに1.59人に急落するそうです。さらに、2100年には世界の国々の97%で、人口を維持できる水準である「合計特殊出生率2.1人」を下回る見込みだといいます。特に高所得国における出生率の低下が顕著だそうです。2100年には世界の出生数に占める低所得国の割合は、21年の18%から35%に倍増する可能性があるとのことです。CNNの記事です。

米テキサス州とカンザス州の農場で採取された殺菌処理前の牛乳から、鳥インフルエンザウイルスが検出されたそうです。25日に米当局が発表しました。テキサス州では、鼻咽頭ぬぐい液の検査でも陽性を確認したとのことです。検出されたウイルスは人にまれに感染し、重篤な症状が出ることで知られる「鳥インフルエンザA(H5N1)」だといいます。テキサス州では、3週間前から乳牛の体調不良が急増。野鳥から乳牛にウイルスが感染した可能性が考えられるそうです。市場に出回る牛乳の安全性は確保されているといいます。専門家によると、これまでに48種の哺乳類で鳥インフルの感染が確認されているとのこと。AP通信の記事です。

突然、人の顔が歪んで見えるようになる「相貌変形視(PMO)」を知っていますか。米国の研究チームが、人の顔を直接見たときだけ歪みが生じるという59歳の患者の例を紹介しています。チームはこの患者に、目の前にいる被験者と、その被験者の顔写真を比較してもらい、顔がどう見えるのかを画像編集ソフトで再現。耳や鼻や口が後方に伸び、額や頬には深いしわが入って、まるで悪魔のように見えることが分かったといいます。PMOは脳の神経学的機能障害が関連しているとみられていますが、詳しい原因は分かっていません。統合失調症などの精神疾患と誤診され、誤った薬を処方されることもあるそうです。NBC Newsの記事です。

米国の研究チームが、アルツハイマー病(AD)の根本的な原因を見つけた可能性があると発表したようです。チームは、細胞小器官(オルガネラ)の一つで、脂質の貯蔵や分解などを担う「脂肪滴」と、脂質の代謝に関与する「APOE遺伝子」に着目。ADで死亡した患者の脳組織を分析したところ、ADの危険因子でAPOE遺伝子の一つの型である「APOE4遺伝子」を有する人の脳には、脂肪滴蓄積の促進に関連する酵素を持つ免疫細胞が多く存在していたそうです。複数の実験結果を勘案すると、AD関連タンパク質・アミロイドβの沈着が脂肪滴蓄積を引き起こし、AD発症につながる可能性があるといいます。Medical Xpressの記事です。

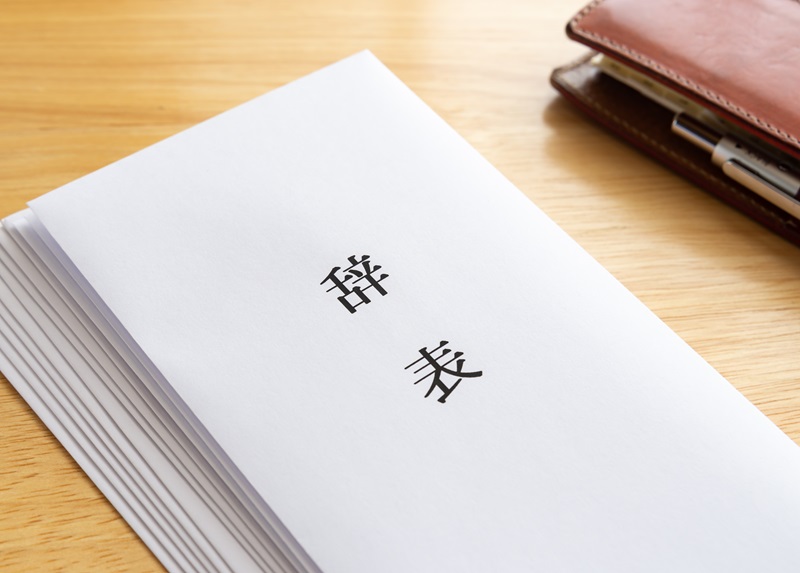

韓国の主要な大学病院の教授らが25日、政府が掲げる医学部定員増計画の撤回を求めて、一斉に辞表を提出したそうです。政府の計画に反発した研修医らがストライキを始めてから、5週間が経過しました。政府はストライキに参加している研修医らの免停手続きを進めていましたが、24日には尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領が医師側と建設的な対話を進めるよう関係者に指示するなど、態度をやや軟化させていたといいます。教授らは、辞表提出後も法定労働時間の週52時間以内で勤務を続ける方針とのこと。医師側の代表者は「政府が計画を撤回、再検討するなら話し合う用意がある」としているそうです。AP通信の記事です。

名古屋大学などの研究チームが、「中年太り」は脳の神経細胞が加齢によって変化することが原因であることを突き止めたそうです。チームは、脳の視床下部に存在し、栄養過多を検知して代謝を促したり食欲を調節したりするタンパク質「4型メラノコルチン受容体 (MC4R)」に着目。ラットを使って調べたところ、MC4Rが視床下部の神経細胞の「一次繊毛」という「アンテナ」に集中していることが分かったそうです。そしてこの繊毛は、加齢に伴って短くなることが判明。それに応じてMC4Rが減少し、結果的に増量につながるといいます。また、高脂肪食が繊毛の短縮を促進することも示されたそうです。Medical Xpressの記事です。

米実業家イーロン・マスク氏が創設したニューラリンクは、同社の小型チップを脳に埋め込む手術を受けた29歳の男性が、考えるだけでコンピューター画面を操作し、チェスを楽しむ様子の動画を配信したそうです。男性は8年前のダイビング中の事故で、肩から下がまひしているといいます。今年1月、脳インプラントの治験に参加。手術翌日には退院し、認知機能にも問題はなかったそうです。カーソルを動かすことを考える訓練からスタートし、そのうちに脳インプラントが意図を反映するようになったといいます。男性はゲームのほか、日本語やフランス語のレッスンも楽しんでいるとのことです。Medical Xpressの記事です。

「におい」というのは不思議です。イスラエルの研究チームは、女性の涙をかぐと、男性の攻撃性が抑えられるという研究結果を発表しています。また、イスラエルの別の研究によると、人は同じような体臭の人と仲良くなりやすいことが分かったそうです。米国の研究チームは、記憶を思い出すことが困難なうつ病の人を対象に調査を実施。においを嗅ぐと、それに関連する過去の具体的な出来事を思い出せることが明らかに。気になる臭いの消臭方法の研究も行われています。ニンニクを食べた直後にヨーグルトを食べると効果が期待できるそうです。マイナビRESIDENTの記事です。

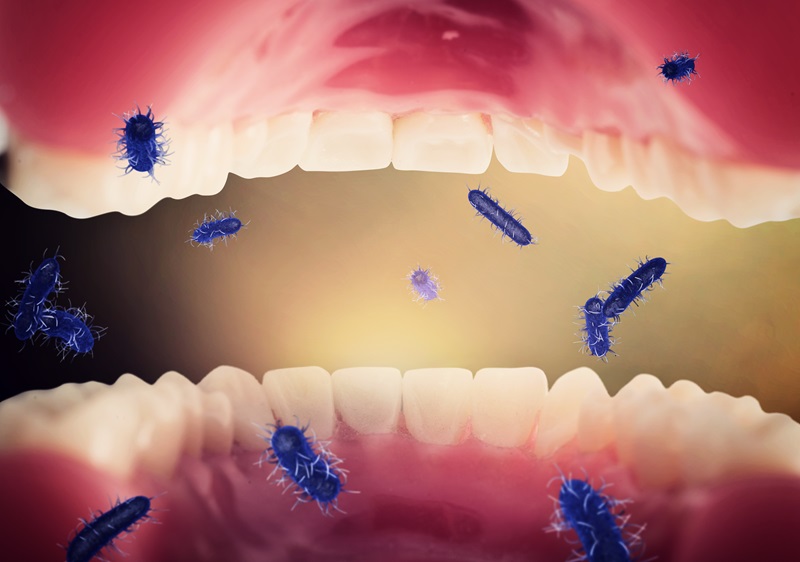

口の中に常在する細菌「フソバクテリウム・ヌクレアタム」の特定のサブタイプが、大腸がんの進行を促進することが分かったそうです。米国の研究チームが、大腸がん患者200人の腫瘍を分析したところ、約半数でサブタイプの「FnaC2」が増殖していることを発見。FnaC2は口から胃を通過して腸に移動し、そこで増殖する特異な形質を持つことも明らかになったそうです。また、腫瘍と健康な組織の比較から、FnaC2が大腸がんの増殖に関与することも示されたとのこと。大腸がん患者は、健康な人に比べて便からFnaC2が多く検出されたといいます。Medical Xpressの記事です。

米マサチューセッツ州ボストンのマサチューセッツ総合病院は21日、重い腎臓病の62歳の男性患者にブタの腎臓を移植したと発表したそうです。ブタの腎臓が治療目的で患者に移植されるのは世界初。16日に行われた手術の後、男性は順調に回復しており、近く退院できる見込みだといいます。手術チームは、ブタの腎臓は少なくとも2年間は機能すると考えているようです。今回移植されたブタの腎臓は人体側の拒絶反応を抑えるため、害のある遺伝子を除去し、人体に適合させるためにヒトの遺伝子を加える処置を施してあるそうです。AP通信の記事です。

世界中ではしかの感染が広がっています。米疾病対策センター(CDC)は春夏の旅行シーズンを前に、はしかに関する警報を出したそうです。現在、アフリカ26カ国、ルーマニアやトルコなどヨーロッパ4カ国、中東8カ国、インドなどアジア7カ国、東南アジアのマレーシアとインドネシア――の計46カ国で多くの感染者が発生。CDCは、海外に行く乳児には、定期接種のスケジュール(通常は1歳)を前倒ししてワクチンを接種させるよう呼び掛けています。また、ワクチンを接種したかどうか不明な人には、旅行の6週間前に医師の診察を受けることを勧めています。CNNの記事です。

ピロリ菌と同じくらい胃がんの発症に影響を及ぼす可能性のある細菌が明らかになったそうです。口の中に一般的に存在する「ストレプトコッカス・アンギノーサス菌(SA菌)」です。シンガポールなどの研究チームが2週間にわたり、マウスの胃にSA菌を入れ続けて調べたそうです。その結果、軽~中等度の胃炎が引き起こされたといいます。そして1年後には、多くの細胞が異常な前がん状態に変化したそうです。また、SA菌が胃粘膜の細胞に感染するためには、細菌の表面に特定のタンパク質が必要なことが分かり、胃がん治療の標的になる可能性も示されたとのこと。Medical Xpressの記事です。

世界各国に駐在している米国の外交官らの中には、原因不明の頭痛やめまいなどに見舞われる「ハバナ症候群」の患者がいるそうです。米国立衛生研究所(NIH)の調査で、患者の脳には損傷を示す証拠がないことが分かったといいます。NIHは患者80人以上を2018年から調査。最新のMRIスキャンを使って、患者と同様の職に就いている健康な対照群と比較したところ、脳の体積、構造、白質に有意差はなかったそうです。ハバナ症候群は16年にキューバで最初に報告されました。現在は否定的な見解が優勢とのことですが、当初は敵国による何らかの攻撃の可能性があると考えられていたようです。AP通信の記事です。

患者自身の免疫細胞・T細胞を遺伝子改変し、がんへの攻撃力を高める「CAR-T細胞療法(キメラ抗原受容体T細胞療法)」で、悪性度の高い脳腫瘍「膠芽腫」を治療できる可能性があるようです。米国の研究チームが、CAR-T療法と抗体分子を組み合わせた治療法を開発。この抗体分子は、がん攻撃に参加させるために周辺のT細胞を引き寄せることができるといいます。また、米国の別のチームは、タンパク質「EGFR」など膠芽腫に関わる二つのタンパク質を標的とするCAR-T療法を生み出したそうです。どちらの治療法も、小規模な治験で腫瘍の縮小が認められたといいます。ABC Newsの記事です。

新型コロナなどの呼吸器感染症対策として推奨されてきた「換気」は、過度に行うと逆効果になるかもしれません。米国の研究チームが、ウイルスを殺す作用があることで知られ、空気中を漂う「過酸化水素(H2O2)」に着目。室内の湿度が15%から50%に上がると空気中の微小水滴のH2O2濃度は3.5倍になり、その後50~95%の濃度は横ばいであることが分かったといいます。米疾病対策センター(CDC)は1時間に5回の換気を推奨しています。しかし研究者は、空気を乾燥させてしまうと指摘。換気だけを意識するのではなく、加湿器で湿度を保った上で行うことを勧めています。Medical Xpressの記事です。

米食品医薬品局(FDA)は、マドリガル・ファーマシューティカルズ社が開発した非アルコール性脂肪肝炎(NASH)向け経口薬「resmetirom(商品名:Rezdiffra)」を迅速承認したそうです。NASHの治療薬の承認は初めてだといいます。NASHは飲酒を原因とせず、肝臓に中性脂肪がたまって炎症が起こる疾患で、肝硬変や肝がんに進行するリスクがあります。同薬には、代謝に関わる甲状腺ホルモンの受容体を活性化し、肝臓内の脂肪を減少させる効果があるそうです。臨床試験では、同薬100mgを毎日服用した人の30%で、炎症による肝線維化が悪化することなくNASH消失が認められたといいます。CNNの記事です。

片頭痛の悪化で受診した52歳の米国人男性が、豚に寄生するサナダムシの幼虫によって脳に嚢(のう)胞が形成される「神経嚢虫症」と診断されたようです。男性は生焼けのベーコンを好んで食べる習慣があったといいます。これによりサナダムシが男性の腸に寄生し、不十分な手洗いで糞便に含まれる卵が口から入り、神経嚢虫症を発症した可能性があるそうです。男性は4カ月にわたる頭痛に悩まされ、薬が効かなくなったといいます。CT画像から脳に多数の嚢胞があることが判明し、嚢虫症の抗体検査で陽性反応が出たとのこと。抗寄生虫薬と抗炎症薬が効き、男性の症状は改善したそうです。NBC Newsの記事です。

タンパク質生成に関わらないため、機能を持たないジャンク(がらくた)と考えられていた「ノンコーディングRNA」が、小児悪性脳腫瘍「髄芽腫」の新治療法の鍵になる可能性があるそうです。米国の研究チームが、長鎖ノンコーディングRNA「lnc-HLX-2-7」が発がん遺伝子の発現に関与することを発見。これを標的とするRNAベースの静脈内投与薬を開発したそうです。最も治療が難しい「グループ3髄芽腫」のマウスにこの薬剤を投与したところ、腫瘍の成長が40~50%抑制されたといいます。既存の化学療法(シスプラチン)と組み合わせると、さらに効果が高まったとのこと。Medical Xpressの記事です。

新型コロナのパンデミック中に生まれた子どもは、腸内細菌の関係でアレルギーを発症しにくいそうです。アイルランドの研究チームが、パンデミック中(開始後3カ月以内)に生まれた乳児351人とパンデミック前に生まれた乳児を比較。1歳までに食物アレルギーを発症したのは、「パンデミック中」が5%だったのに対し、「パンデミック前」は22.8%だったそうです。便を比較したところ、「パンデミック中」の方が、有益な腸内細菌が多いことが分かったといいます。ロックダウン(都市封鎖)で乳児の感染症の発生率が減り、抗菌薬の使用が激減したことが原因と考えられるそうです。Medical Briefの記事です。

韓国で研修医らがストライキを起こし、医療現場に異常な事態が発生しているようです。発端は、医学部の入学者数を増員するという韓国政府の発表でした。これに反対したソウルの5大病院の研修医が、2月19日に一斉に退職届を提出。翌日から職場を離れてストに入ったといいます。全国的に同様の動きが広がり、国内の研修医のほとんどがストに参加しているそうです。この動きを支持する上級医師らが大規模デモを行ったり、政府がスト参加者の医師免許を停止する措置を始めたりして、両社の対立は激化しているとのこと。患者に深刻な影響が出ているようです。マイナビRESIDENTの記事です。

脳と外部のコンピューターをつなぐ「ブレイン・コンピューター・インターフェイス(BCI)」の臨床試験で、筋萎縮性側索硬化症(ALS)で指先の運動機能を失った男性が、体調や痛みに関する情報を画面上で選択して送信するプログラムを使いこなせるようになったそうです。臨床試験は米シンクロン社が行っているものです。男性の脳に埋め込んだBCIは、脳の電気信号を検出することができるステント(金属製の筒)で、開頭せずに頸静脈から挿入できるといいます。男性が画面のある場所をクリックしたいなどと考えると、BCIがその信号を読み取ってコンピューターに伝えるそうです。CNNの記事です。

携帯電話から出る電磁波が、脳腫瘍のリスクを高めるという説があるそうです。本当なのでしょうか。スウェーデンと英国などの研究チームが、2007~13年にかけて世界5カ国(英国、デンマーク、スウェーデン、フィンランド、オランダ)で25万人を対象に携帯電話の使用に関するアンケート調査を実施(COSMOS研究)。その後、参加者を追跡調査したところ、携帯電話による総通話時間が最も長い群であっても、脳腫瘍の発生リスクが高まることはないと分かったそうです。アンケート調査の15年前から携帯電話を使用していた人でも、リスクは上昇しなかったといいます。Medical Xpressの記事です。

韓国政府の医学部増員計画に反発して、研修医がストライキを起こしている問題の続報です。韓国政府は12日、大学病院の教授らが研修医のストライキに合流する可能性を示唆したことを受けて、「大変遺憾」と非難したそうです。現在、ストライキを行っている研修医の数は1万2千人にまで増加。政府は、ストを続ける研修医に対して、医師免許停止手続きを開始しています。こうした状況を受け、教授らは11日、政府が来週初めまでに妥当な打開策を打ち出さなければ、一斉に辞職願を提出すると表明したといいます。AP通信の記事です。

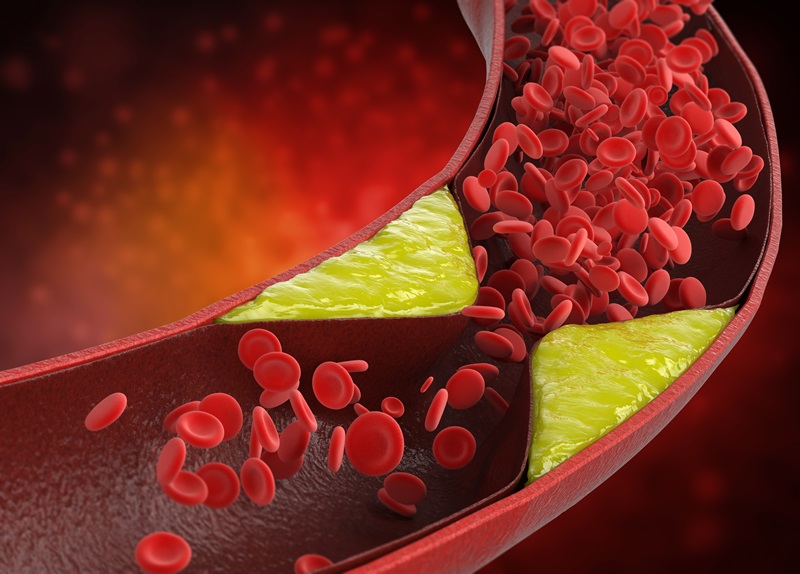

ヒトは食事や呼吸によって、微小なプラスチック片(マイクロプラスチック)を体内に取り込んでいるといいます。このことが、心血管の健康に悪影響を及ぼしているかもしれません。イタリアの研究チームが、動脈血栓症のため血管内から「プラーク」を摘出する手術を受けた患者257人を調査。プラークは、LDLコレステロールが血管の内皮細胞の下にたまってできたかたまりです。摘出したプラークから、ポリエチレン(PE)やポリ塩化ビニル(PVC)が検出された人は、そうでない人に比べて34カ月以内に脳卒中や非致死性の心臓発作を発症するリスクや、全死因死亡リスクが4.5倍高くなったといいます。ScienceAlertの記事です。

悪性度が非常に高い脳腫瘍「膠芽腫」の新たな治療法が開発されるかもしれません。シンガポールの研究チームが、ジカ熱のワクチン用に開発された「ジカウイルス弱毒生ワクチン(ZIKV-LAV)株」に着目。生体外でZIKV-LAV株をヒト膠芽腫細胞に感染させたところ、腫瘍細胞の65~90%が死滅することが明らかになったそうです。ZIKV-LAV株は脳内の血管細胞の9~20%に感染したものの、健康な細胞を殺すことはなかったといいます。また、ZIKV-LAV株は健康な細胞ではうまく増殖できず、がん細胞で良く増殖するそうです。Medical Xpressの記事です。

米アミリックス・ファーマシューティカルズ社は8日、同社が開発した筋萎縮性側索硬化症(ALS)治療薬「Relyvrio(レリブリオ)」の販売を自主的に中止する可能性があると発表したようです。レリブリオは、2022年9月に米食品医薬品局(FDA)が承認しました。しかし、小規模な中間段階の研究結果しかなく、有効性については当時から疑問の声が上がっていたといいます。そして今回、ALS患者600人以上を対象とした追跡調査の結果、レリブリオがALSの進行を遅らせることはなく、筋力を改善することもないことが判明したそうです。AP通信の記事です。

米食品医薬品局(FDA)は8日、人気の肥満症治療薬「ウゴービ(一般名セマグルチド)」について、心血管疾患リスク抑制の治療に対する適応拡大を承認したそうです。心臓発作や脳卒中などのリスクを減らす作用があると認められた肥満症治療薬は、ウゴービが初めてだといいます。この薬を販売するデンマークの製薬大手ノボノルディスクが、心血管疾患既往歴のある1万7000人を対象に行った臨床試験では、ウゴービが心血管イベントを20%抑制するとの結果が示されたとのことです。一方で、既往歴のない人への有効性については、さらなる研究が必要だといいます。CNNの記事です。

出生前にエイズウイルス(HIV)が母子感染した乳児に対して、複数の薬剤を組み合わせる「抗レトロウイルス療法(ART)」が有効かもしれません。米国立衛生研究所(NIH)が資金提供した研究で、研究チームはHIVが感染している乳児に、生後すぐにARTを集中的に行い、日常的な投薬をせずに寛解を保てるのかを調査。参加した子どもたちのうち4人が、治療を休止してから1年以上寛解を維持したといいます。最終的には全員からHIVが再検出されたのですが、将来的に、こうした子どもたちが人生の一時期だけARTを受ければいいようになる可能性が示されました。ABC Newsの記事です。

小麦粉や白米、砂糖などの精製された炭水化物の摂取量が、顔の魅力に影響を及ぼすようです。フランスの研究チームが、成人男女104人に「精製炭水化物を使った血糖値が上がりやすい朝食」か「そうでない朝食」を食べてもらい、2時間後に写真を撮影。そして、別途集めた参加者に撮影した異性の写真を見せ、顔の魅力度を評価させたといいます。その結果、精製炭水化物を使った朝食を取った人は、顔の魅力度が低くなることが男女ともに示されたそうです。食生活に関するアンケートから、精製炭水化物を習慣的に摂取する人も、低評価を受けたといいます。Medical Xpressの記事です。

世界保健機関(WHO)が、昨年から今年にかけて欧州で「オウム病」患者が増えているとして注意を呼びかけたそうです。オウム病は、クラミジア属の細菌が感染することによって発症する呼吸疾患です。感染した鳥の排泄物や分泌物を介してヒトうつります。症状は頭痛、筋肉痛、せき、発熱、悪寒などで、抗菌薬で治療することができ、死に至ることはまれだといいます。欧州では昨年から患者が急増し、スウェーデンで感染者39人、デンマークで23人(うち4人死亡)、オランダで21人(うち1人死亡)、ドイツで19人、オーストリア18人――が確認されているといいます。CNNの記事です。

がん治療の新たな選択肢として注目されている「CAR-T細胞療法」。現在は血液がんの治療として使われていますが、固形がんを含むさまざまながんの治療に有効であることが明らかになっています。イタリアの研究チームは、小児神経芽腫の痕跡が消失したことを報告しています。また、米国の研究チームが、がんを直接攻撃しない新しいCAR-T細胞療法を開発し、マウスの実験で、卵巣や肺、すい臓のがんを縮小させることに成功したといいます。さらに、若返りや老化防止に効果があるという驚きの報告も出ています。マイナビRESIDENTの記事です。

神経細胞間のつなぎ目「シナプス」の主要なタンパク質である「PSD-95」が、アルツハイマー病(AD)の早期診断や治療の鍵になる可能性があるようです。米国の研究チームが、培養した神経細胞や、ADの一般的な兆候が現れる前の若いマウスを使って調査。PSD-95の増加が、AD初期の患者に見られる脳内の過剰興奮やてんかん発作を起こりやすくすることが示されたそうです。PSD-95を阻害したマウスは、過剰興奮やてんかん発作の回数が減ったといいます。また、PSD-95の増加が最初期ADのバイオマーカーになるとのことです。Medical Xpressの記事です。

2年5カ月の間に新型コロナウイルスワクチンを217回も接種した人がいるそうです。62歳のドイツ人男性で、個人的に購入して接種したといいます。この男性の存在を知った同国の研究チームが、男性の血液や唾液を分析したそうです。度重なる接種で免疫系が過剰に刺激され、特定の細胞が疲弊することが懸念されますが、男性にはそのような痕跡は見つからなかったそうです。また、男性が新型コロナに感染した形跡もなかったとのことです。言うまでもないことですが、研究者は「過剰接種は推奨されるものではない」としています。BBCの記事です。

心筋症のため17歳の時に心臓移植手術を受けたオランダ人男性が、現在57歳になっているそうです。男性が心臓を移植されたのは1987年6月。当時はオランダで心臓移植手術が行われていなかったため、英国で手術を受けたそうです。それから39年100日生き延びたとして、ギネス記録に認定されたといいます。これまでの世界記録は、カナダ人が持つ34年359日だったといいます。男性の主治医によると、心臓移植を受けた患者の平均余命は16年だそうです。男性は心臓の薬による副作用の影響で近年は動作が緩慢になっているものの、現在も健康に日常生活を送っているとのことです。CNNの記事です。

ウゴービやオゼンピックの商品名で知られ、肥満症治療の効果で注目されている持続性GLP-1受容体作動薬「セマグルチド」が、アルコール依存の低減に有効だとの事例が多数報告されているようです。その中の一人、米バージニア州に住む38歳の女性は、減量のためにセマグルチドを服用し始めたそうです。7カ月で約20kg減量し、アルコール摂取量は75%減ったそうです。女性は、薬を服用している間はアルコールへの欲求が減ったと話しているとのことです。現在米国の研究チームなどが、セマグルチドが飲酒欲求を減らすのに有効かどうかを調べる臨床試験を複数行っているといいます。CBS Newsの記事です。

韓国政府の医学部増員計画に反発して研修医がストライキを起こしている問題で、韓国政府は4日、ストライキ終了を求める命令に従わなかった数千人の医師免許を停止する手続きに入ったそうです。政府は2月、医学部入学者数を現在の3058 人から2000人増員することを発表したといいます。これに反対した約9000人の研修医が、2週間にわたり職場を離脱しているとのことです。政府は繰り返し職場復帰を求めてきましたが、それに応じた研修医はわずかだったそうです。ストを続けた研修医には少なくとも3カ月の免停処分が科される見通しです。免停が実際に発効するまでには数週間かかるといいます。AP通信の記事です。

米疾病対策センター(CDC)は、新型コロナウイルス感染者の隔離に関するガイドラインの見直しを決めたそうです。これまでCDCは、新型コロナ感染者に対して5日間の自宅待機を推奨。しかし今後は、一般的な呼吸器系ウイルスと同様の扱いに変更するといいます。具体的には、症状が改善し、解熱剤なしで24時間以上発熱がなかった場合は日常生活の再開が可能になります。その後5日間は、マスクの着用や手洗い、人との距離の確保、換気をするなどして感染を広げない行動を求めるといいます。この見直しについては、公衆衛生の専門家から「新しいデータに基づいていない」などの批判が上がっているそうです。nprの記事です。

韓国政府による大学医学部の定員拡大方針に反発して、9000人近い研修医が辞表を提出してストライキを起こしている問題で、研修医への支持を表明する医師らが3日、大規模なデモをソウル市内で行ったそうです。政府が、ストを続ける研修医に対する医師免許の停止措置について言及したことがきっかけだといいます。また警察は、研修医のストを扇動・教唆したとして、大韓医師協会の幹部5人を捜査しているとのことです。なお、医師らの行動は国民の支持を得ておらず、国民の多数が「定員拡大」に賛成しているそうです。AP通信の記事です。

米国で昨年承認された60歳以上向けの2種類のRSウイルス(RSV)ワクチンが、「ギラン・バレー症候群(GBS)」をまれに引き起こす可能性があると指摘されているようです。GBSは、免疫システムが自分の末梢神経を障害し、手足のまひなどが起こる疾患です。米国では、すでに950万人がRSVワクチンを接種。その中で、20件以上のGBSが確認されているそうです。割合は非常に低いものの、想定より多い報告数だといいます。これを受けて米保健当局は、RSVワクチンがGBSと関連があるのかを詳しく調査中とのことです。AP通信の記事です。

大麻は摂取の方法に関わらず、心臓病や脳卒中のリスクを高める可能性があるようです。米国の研究チームが、18~74歳の成人43万人分のデータを分析。毎日大麻を使用する人は、全く使用しない人に比べて心臓発作リスクが25%、脳卒中リスクが42%高くなることが分かったといいます。大麻の使用量が多いほど、有害な影響を与えるリスクも上昇したそうです。喫煙による摂取だけでなく、食用大麻や蒸気による摂取も同様とのこと。大麻による心血管への影響は、タバコとそれほど変わらないということも示されたといいます。CBS Newsの記事です。

勃起不全(ED)治療薬として有名な「バイアグラ(一般名シルデナフィル)」は元々、狭心症や高血圧の治療薬として開発が進められていたことが知られています。ED改善は、その中での思わぬ効果だったそうです。今、バイアグラなどのED治療薬について、新たな「思わぬ効果」が報告されています。アルツハイマー病の発症リスクの抑制や、化学療法耐性の食道がんの治療に有効だというのです。一方で、ED治療薬は深刻な眼疾患を招いたり、大動脈瘤悪化の可能性があったりすることが指摘されています。マイナビRESIDENTの記事です。

公立の病院を民営化すると、医療の質は向上するのか――。その問いに対する一つの答えが出たようです。英国の研究チームが、高所得国を対象に公営から私営になった医療機関の質を評価した13の研究を分析。病院の民営化は、概して医療の質を低下させることが分かったといいます。民営化が患者の病状に好影響を及ぼすことを明確に示した研究はなかったといいます。それどころか、民営化した病院では、清掃スタッフの減少や院内感染の増加などがみられたとのこと。Medical Xpressの記事です。