非公開の医師求人情報を

ご紹介いたします!

マイナビDOCTORでは、医師専任のキャリアパートナーが

あなたの転職活動をサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。

世界の医療ニュースの中から、厳選した記事をギュッと凝縮して紹介します。

1日数本を1分で、サクッと読むことができます。日々の情報収集、話のネタ探しにお役立てください。

米ミシガン州に住む臓器移植を受けた患者が1月、移植した臓器を通じて狂犬病ウイルスに感染して死亡したそうです。米国などの複数のメディアが報じました。

米NBC Newsによると、3月26日に州保健当局が発表しました。患者は昨年12月にオハイオ州の病院で臓器の移植手術を受けたそうです。公衆衛生調査により、狂犬病ウイルスは移植した臓器から患者に感染したと断定されたといいます。臓器を提供したドナーは、ミシガン州やオハイオ州の住民ではなかったとのことです。

米国ではこれまでにも移植した臓器が原因で狂犬病ウイルスに感染し、患者が死亡した事例があるそうです。2013年に腎臓移植を受けた患者が狂犬病で死亡し、その後にフロリダ州のドナーが狂犬病によって死亡していたことが明らかになったといいます。また、04年には、狂犬病にかかっていたアーカンソー州のドナーから臓器提供を受けた4人が死亡しているそうです。

米国では、臓器提供の候補者にウイルスや細菌が感染していないかを調べるスクリーニング検査を実施しています。しかし、狂犬病は非常にまれである上に、検査に時間がかかりすぎることから通常は対象外だといいます。

中国の研究チームが、ミニブタの肝臓を成人の脳死患者に移植したと、科学誌Natureに発表しました。米国でブタの心臓や腎臓が移植された例はありますが、ブタの肝臓がヒトに移植されたのは初めてです。

移植手術を行ったのは西安市にある空軍軍医大学(旧:第四軍医大学)で、遺伝子を6カ所改変したミニブタの肝臓を使ったそうです。移植を受けた患者の性別などの詳細は明らかにされていません。手術は2024年3月10日に行われ、家族の要望により試験は10日間で終了したといいます。

患者は自身の肝臓を温存したまま、その機能を補う補助臓器としてブタの肝臓を移植されたとのことです。ブタの肝臓は10日間正常に機能し、十分な量ではないものの、胆汁の分泌や肝臓で作られる主要なタンパク質「アルブミン」の産生も確認されたそうです。

心臓などと違い、肝臓は複数の異なる機能を有するため、移植のハードルは高いと考えられています。ブタの肝臓が、臓器提供者が現れるまでのつなぎの役割を果たすことが期待される一方で、ヒトの肝臓の代替として機能するかどうかは現段階では確認できていないそうです。

次のステップとして、チームは「生きている(脳死ではない)」患者に対してブタの肝臓を移植する計画を進めているとのことです。

心血管疾患リスクが高い患者に対して、悪玉コレステロール(LDLコレステロール:LDL-C)を下げる「スタチン」と「エゼチミブ」の併用を早めに行うと、多くの命を救える可能性があるそうです。ポーランドなどの研究チームが、医学誌Mayo Clinic Proceedingsに論文を発表しました。

スタチンは肝臓でのLDL-Cの生成を抑え、エゼミチブは小腸でのLDL-Cの吸収を阻害する薬です。

チームは、既存の14の研究から、心臓発作や脳卒中のリスクが高い患者またはこれらの既往歴がある患者計10万8373人のデータを分析しました。その結果、スタチンとエゼチミブを併用した人は、スタチンのみを使用した人に比べて全死因死亡リスクが19%低くなることが明らかになったそうです。

また、主要心血管イベント(MACE)を発症するリスクが18%、脳卒中を発症するリスクが17%低下することも分かりました。さらに、この2剤併用療法によってLDL-Cが減少し、LDL-Cの管理目標値である70mg/dL未満を達成する可能性が85%高くなったといいます。

米食品医薬品局(FDA)は25日、英製薬大手グラクソ・スミスクライン(GSK)が開発した尿路感染症(UTI)向け経口抗菌薬「Blujepa」を承認したそうです。米国の複数のメディアが報じました。

米NBC Newsによると、Blujepaは大腸菌などの尿路病原細菌が複製する際に必要な二つの酵素の働きを、新しい方法で阻害することで細菌の増殖を防ぐそうです。UTIに対する新しい作用機序を持つ薬が承認されたのは1996年以来初めてだといいます。

対象となるのは合併症のない単純性UTIを患う12歳以上の女性です。通常、UTIは抗菌薬の短期投与で完治しますが、近年は既存薬に対する耐性の高まりが問題になっています。

UTI患者3千人を対象とした二つの第3相試験では、1日2回Blujepaを5日間服用した群の50~58%で治療が成功したといいます。一方、標準治療薬の抗菌薬「ニトロフラントイン」の治療成功率は43~47%だったとのことです。

UTIは女性の半数以上が生涯で少なくとも1回は経験し、約30%が再発するといわれています。

トランプ米大統領は24日、疾病対策センター(CDC)の次期所長にスーザン・モナレズ氏を指名することを明らかにしました。米国の複数のメディアが報じました。

米CBS Newsによると、モナレズ氏は今年1月からCDCの所長代行を務めています。ある政府高官は、CDC所長代行に就任して以来、モナレズ氏は保健福祉省(HHS)長官のロバート・ケネディ・ジュニア氏と「うまくやってきた」と述べたといいます。

指名を承認するかどうかを決める連邦議会上院の公聴会では、自閉症とワクチンの関連性を調査する計画から人員削減に至るまで、この数カ月間物議を醸してきたCDCのさまざまな決定について、モナレズ氏が果たした役割を追及される可能性があるとのことです。

ホワイトハウスは当初、ワクチン懐疑派のデビッド・ウェルドン元下院議員をCDC所長に充てる予定でしたが、上院で承認を得るのは困難と判断し、3月上旬に同氏の指名を取り下げていました。

宇宙航空研究開発機構(JAXA)の大西卓哉飛行士が日本時間の16日から、国際宇宙ステーション(ISS)で約半年間の長期滞在を始めました。宇宙での生活は人体にどのような影響を及ぼすのでしょうか。英BBCが宇宙の「過酷な環境」での人体の変化について報じました。

ISS内の微小重力状態では、筋力と骨が毎月約1%ずつ衰えていくそうです。そのため地球に帰還後は、失われた機能を取り戻すために激しいトレーニングを行う必要があるといいます。筋肉量を増やすには数カ月、骨量を戻すには数年かかる可能性があるそうです。

また、宇宙空間では体に常在する微生物叢の組成の変化や体液の上半身への移動も起こります。体液の移動は脳の腫れを引き起こし、視力低下や回復不可能な損傷ができてしまう宇宙飛行関連神経眼症候群(SANS)につながる可能性があるといいます。

さらに、平衡感覚をつかさどる内耳の前庭器官の働きが損なわれることで、地球に戻ってから2~3日はめまいやバランス感覚の喪失に見舞われ、普通に歩くことが困難になるそうです。

トランスジェンダーなど、出生時に割り当てられた性別を強いられることに苦痛を感じるTGD(Transgender and gender diverse individuals)の人々が「性別適合ホルモン療法」を受けると、体だけでなく心の健康にも好影響があるようです。米国の研究チームが、医学誌JAMA Network Openに論文を発表しました。

チームは、平均年齢28歳のTGD成人3592人を対象に、4年間にわたる追跡調査を行いました。調査を開始した時点で、対象者の15.3%が中等~重度のうつ症状を呈していたといいます。

そして調査の結果、性別適合ホルモン療法を受けた人は、そうでない人に比べて追跡期間中に中等~重度のうつ症状を報告するリスクが15%低くなることが分かったそうです。

米CNNによると、米国の成人の8.3%が大うつ病を少なくとも1回経験していると米国立衛生研究所(NIH)が推計しているといいます。一方で、TGDの人は、約33%がうつ病の兆候を示すことが明らかになっているとのことです。

なお、トランプ大統領は就任直後、19歳未満への性別適合の治療や手術を行うことを制限する大統領令に署名しています。

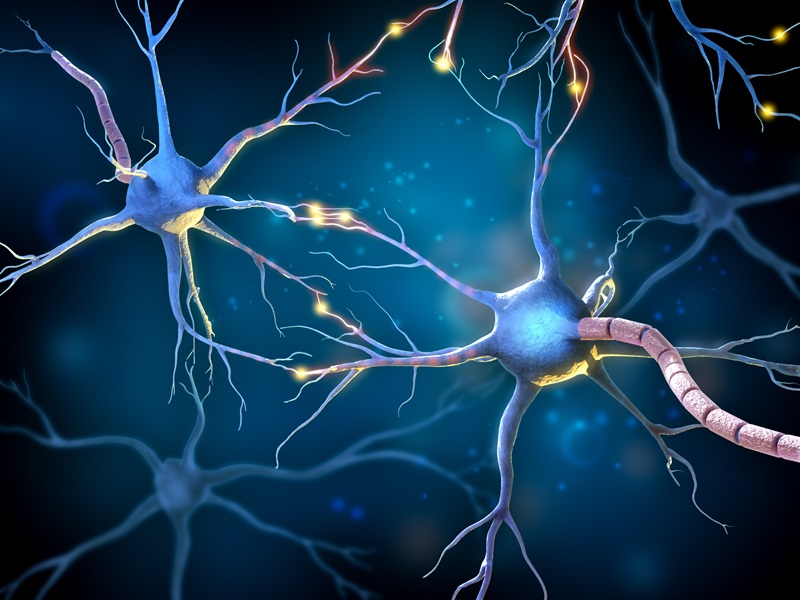

ハーブの「ローズマリー」や「セージ」に含まれ、抗酸化・抗炎症作用がある「カルノシン酸」が、アルツハイマー病(AD)の治療薬になるかもしれません。カルノシン酸は非常に不安定な物資なのですが、米国の研究チームが、体内で安定した形にしておく方法を発見し、マウスの実験で認知症への効果を確認したと、科学誌Antioxidantsに発表しました。

チームは、カルノシン酸を「ジアセチル化カルノシン酸(diAcCA)」という形に合成すると、脳内で効果を発揮するまで安定していることを突き止めたそうです。マウスに与えると、diAcCAは血流に乗る前に腸でカルノシン酸に変換され、1時間以内に脳内のカルノシン酸レベルが上昇することが分かったといいます。

ADマウスに3カ月にわたりdiAcCAを週3回、経口投与したところ、脳内の炎症が軽減し、神経細胞のつなぎ目であるシナプスの数が増加することが分かったそうです。また、ADに関連するとされる「リン酸化タウ」や「アミロイドβ」などの有害なタンパク質が減少することも明らかになったとのことです。

記憶に関する複数の試験では、diAcCA投与マウスの記憶力がほぼ正常な状態にまで改善することも示されました。なお、diAcCAにマウスへの毒性作用は認められなかったとのことです。

新型コロナウイルスに感染した数週間後に、「小児多系統炎症性症候群(MIS-C)」と呼ばれる重度の炎症性疾患を発症する子どもがいます。不明とされていたMIS-Cの原因について、ドイツの研究チームが、体内で休眠状態にあるヘルペスウイルスの一種「エプスタイン・バーウイルス(EBV)」の再活性化の可能性があることを突き止めたと、科学誌Natureに発表しました。

MIS-Cは発熱や嘔吐(おうと)、腹痛、下痢、目の痛み・充血などが主な症状です。EBVは90%の人が感染する一般的なウイルスで、多感染後に体内に潜伏し、休眠状態に入ります。

チームは、MIS-Cの治療を受けた2~18歳の145人と新型コロナに感染したもののMIS-Cは発症しなかった子ども105人を比較しました。

その結果、MIS-C群の血液から、EBVの痕跡やEBVに対する高レベルの抗体や免疫細胞が見つかったそうです。この免疫細胞は本来、EBVに感染した細胞を殺傷する能力を有していますが、新型コロナ感染によって産生された、細胞の増殖や分化、細胞死を調節するタンパク質(トランスフォーミング増殖因子β:TGFβ)が原因で、その能力が失われることが分かったとのことです。

チームは、EBVが急速に増殖し、極度の炎症につながる可能性が示されたとしています。

アルツハイマー病(AD)の進行を抑える新しい治療薬は、実質的に患者にどのような効果をもたらすのでしょうか。米国の研究チームが、近年承認された「レカネマブ」と「ドナネマブ」についての研究結果を医学誌Alzheimer’s & Dementia: Translational Research & Clinical Interventionsに発表しました。

チームは、軽度のAD型認知症を患う60歳以上の282人(男性159人、女性123人)を対象に平均2.9年間の追跡調査を行ったそうです。請求書の支払い、車の運転、服薬や予約の管理、食事の準備など日常生活に必要な自立の度合いを評価したといいます。

その結果、非常に軽度のADで、日にちや服薬を忘れてしまう可能性のある人が治療を受けなかった場合、その後自立して生活できる期間は平均29カ月と推定されたそうです。一方、同じレベルのADを持つ患者がレカネマブを使用すると10カ月、ドナネマブを使用すると13カ月、自立して生活できる期間がそれぞれ延びることが示されたといいます。

レカネマブとドナネマブは、ADに関連するとされるタンパク質アミロイドβの塊を脳から取り除く薬です。脳の腫れや脳出血のリスクがあるほか、効果について疑問を呈する専門家もいます。

脳内の大麻に対する受容体が、うつ病や不安症などの治療の標的として有望な可能性があるそうです。カナダの研究チームが、科学誌Nature Neuroscienceに研究成果を発表しました。

チームが着目したのは、大麻草に含まれる「カンナビノイド」によって活性化する「1型カンナビノイド受容体(CB1)」です。マウスの実験で、アストロサイトと呼ばれるニューロン(神経細胞)の働きを助けるグリア細胞において、CB1を過剰に発現させて調べたそうです。その結果、攻撃的なマウスからストレスを受けても、不安やうつ症状が少なくなることが分かったといいます。

アストロサイトは、脳組織に有害な物質が入り込むのを防ぐ「血液脳関門」の完全性を維持する働きを持つそうです。ストレスを受けると血液脳関門がダメージを受けて炎症が起きてしまうのですが、CB1を過剰に発現させたマウスではそれが抑制されることが明らかになったとのことです。

さらに死後のヒト脳の分析で、死亡時にうつ病を患っていた人は、アストロサイトのCB1レベルが低いことも判明。チームは、アストロサイトにおけるCB1レベルの上昇が、ストレスからの回復力を高めるとみています。

米トランプ政権が海外援助を一時凍結したことから、世界の医療プログラムに深刻な影響が及んでいます。数カ月以内にHIV(エイズウイルス)の治療薬がなくなる国もあるそうです。WHO(世界保健機関)が17日に発表しました。

米国の海外援助の一時凍結後、HIVについては、50カ国以上で治療や検査、予防に関する事業が即時停止に追い込まれたといいます。英BBCによると、ナイジェリア、ケニア、レソト、南スーダン、ブルキナファソ、マリ、ハイチ、ウクライナの8カ国では、HIVの治療薬(抗レトロウイルス薬)が数カ月以内に底を突く可能性があるそうです。

WHOのテドロス事務局長は、こうした混乱によって20年にわたって積み重ねてきたHIVプログラムの進歩が台無しになりかねないと述べ、このことが1000万人以上のHIV感染者の増加につながり、HIV関連死亡者も昨年の3倍以上の300万人に達する可能性があると警鐘を鳴らしました。

テドロス氏は米国に対し、世界の公衆衛生への支援について再考するよう求めています。

減量薬として注目されているオゼンピックなどの「GLP-1受容体作動薬」よりも、減量効果が期待できるタンパク質が見つかったそうです。米国の研究チームが、科学Natureに研究成果を発表しました。

チームは、AIを使って2600ものタンパク質をスクリーニングしたそうです。その結果、食欲に関わる脳活動を誘発する分子として「BRINP2関連ペプチド(BRP)」を同定したそうです。BRPはわずか12個のアミノ酸で構成される小さな分子だといいます。

痩せた雄マウスやミニブタにBRPを注射で投与したところ、吐き気や便秘などの副作用を引き起こすことなく、その後1時間にわたり食事量が半減したのだそうです。さらに、肥満マウスにBRPを14日間、注射で投与すると、対照群と比較して平均4g体重が減少することも分かったといいます。

この時減少したのは筋肉ではなく、ほとんどが脂肪だったそうです。一方で、GLP-1受容体作動薬による減量は、筋肉や骨の減少を引き起こす可能性があるため、体への長期的な影響が懸念されています。

今後、BPRが人間の肥満治療薬になるかどうか、治験が行われる予定だとのことです。

脳の認知機能は何歳から衰え始めるのでしょうか。米国の研究チームが1万9300人の脳スキャンを分析したところ、平均43.7歳で神経ネットワークが不安定になり始めることが分かりました。その後、66.7歳で最も急速に不安定化が進み、89.7歳で横ばいになったといいます。

チームの調べで、こうした脳の衰えには、ニューロン(神経細胞)におけるインスリン抵抗性(インスリンの作用に対して反応しにくくなる状態)が関連していることが明らかになりました。脳が老化するにつれて、インスリンがニューロンに及ぼす影響が小さくなり、エネルギーとして取り込まれるグルコース(ブドウ糖)が減少するそうです。その結果、脳のシグナル伝達が破壊されてしまうといいます。

そこでチームは、インスリン抵抗性の影響を受けることなくニューロンに燃料を供給することができる「ケトン」を参加者101人に投与しました。すると、特に40〜59歳の中年層において脳の老化が抑制されることが判明したといいます。つまり、40代から早期介入することで、加齢に伴う認知機能低下を予防できる可能性があります。

チームは研究成果を科学誌「米科学アカデミー紀要(PNAS)」に発表しました。

潰瘍性大腸炎の患者は腸内細菌由来の「胆汁酸」が不足していることが知られているそうです。スイスの研究チームが、特定の腸内細菌が潰瘍性大腸炎の治癒に重要な役割を果たすことを発見し、新たな治療法につながる可能性があると、医学誌EMBO Molecular Medicineに論文を発表しました。

チームが着目したのは、肝臓で作られた一次胆汁酸を、腸幹細胞の増殖と分化を刺激する二次胆汁酸(7α-脱ヒドロキシル化胆汁酸)に変換する腸内細菌「クロストリジウム・シンデンス」です。

潰瘍性大腸炎マウスにクロストリジウム・シンデンスを投与したところ、投与しない群に比べて腸内の炎症が減少し、腸壁の再生が促進したといいます。そしてその結果、マウスは潰瘍性大腸炎から早く回復することができたそうです。さらに潰瘍性大腸炎患者のデータを分析したところ、7α-脱ヒドロキシル化胆汁酸レベルの低下が、腸管上皮細胞の再生異常と強く相関することが分かったといいます。

潰瘍性大腸炎の従来の治療は炎症を抑えることに重点が置かれているそうです。チームは、有益な腸内細菌を使って胆汁酸のバランスを改善することが、腸の自然治癒力をターゲットにした新しい治療になる可能性あるとしています。

「私に見えている赤」と「あなたに見えている赤」は本当に同じなのでしょうか。色の感じ方は個人の内的体験であるため、この問いに答えることは困難であると考えられてきました。しかし、オーストラリアのモナシュ大学と東京大学の研究チームが、人は同じ赤色を見ている可能性が高いことを証明したと、科学誌iScienceに発表しました。

チームは、「あなたにとって〇〇をするのは、どのような感じがしますか?」と尋ねられたときのような、特定の経験を説明するために作られた用語「クオリア」という概念を活用し、この問いに挑んだそうです。

典型的な色覚(正常色覚)の426人と色覚特性(色覚異常)の257人に対し、93種類の色についてそれぞれの類似性を評価してもらう実験を行ったといいます。こうして集められたデータを分析したところ、正常色覚の人が見ている「赤」は、別の正常色覚の人が見ている「赤」と同じである可能性が高いことが示唆されたそうです。

同じタイプの色覚異常を有する人同士でも、同様の結果が示されたといいます。一方で、正常色覚群の「赤」と色覚異常群の「赤」は、同じではない可能性があるとのことです。

エボラ出血熱の治療が経口薬で可能になるかもしれません。米国の研究チームがサルの実験で有効性を確認したと、科学誌Science Advancesに論文を発表しました。

チームが使用したのは、新型コロナウイルス感染症向けに開発された点滴薬「レムデシビル」の経口タイプの「オベルデシビル」です。オベルデシビルは、ウイルスの複製に不可欠な酵素「ポリメラーゼ」を阻害します。

チームは、計13匹のアカゲザルとカニクイザルを人間の致死量の3万倍に当たる量のエボラウイルス(マコナ株)に暴露させました。そして、10匹に対してウイルス暴露の24時間後から1日1錠のオベルデシビルを10日間投与し、残りの3匹には何も治療をしなかったといいます。

その結果、オベルデシビルを投与したサルのうちカニクイザルの80%、より人間に近いアカゲザルは100%が生き残ったそうです。治療しなかったサルは3匹とも死んだといいます。

オベルデシビルは、サルの血液からエボラウイルスを排除するだけでなく、免疫応答を引き起こし、臓器の損傷を避けつつ抗体の産生を促すことが示されたとのことです。

国連児童基金(UNICEF)と世界保健機関(WHO)が、ヨーロッパと中央アジアの53カ国から成る「欧州地域」における麻疹(はしか)感染に関する報告書を公表しました。この地域では2024年に、はしか感染者が12万7350人と23年から倍増し、1997年以来最多になったそうです。感染者の40%以上が5歳未満の子どもだったといいます。

欧州地域は2024年の世界のはしか感染者の3分の1を占めており、中でも最も多かったのはルーマニアの3万692人、次いでカザフスタンの2万8147人でした。

はしかはワクチンの2回接種で97%の効果が得られます。しかし、新型コロナウイルス流行時にワクチンの接種率が低下し、現在も多くの国でコロナ前の水準には戻っていないといいます。

英BBCによると、2023年の推計で集団免疫を維持するために必要なワクチン接種率95%を達成したのは、ハンガリー、マルタ、ポルトガル、スロバキアの4カ国のみだったことが欧州疾病予防管理センター(ECDC)の調べで明らかになっているとのことです。

英国やアイルランドで、かき氷を溶かしたような「スラッシー」と呼ばれるフローズン飲料を飲んだ子どもが入院する事例が相次いでいるそうです。スラッシーには甘味料や凍結防止剤として「グリセロール(グリセリン)」が使われていることが多く、これが子どもに中毒を引き起こすといいます。

両国の研究チームが、スラッシーを飲んで救急診療を受けた2~7歳の子ども21人のデータを分析し、医学誌Archives of Disease in Childhoodに論文を発表しています。

それによると、調査した子どものほとんどが意識を失っており、血液酸性度の上昇と低血糖が認められたといいます。4人は脳スキャンが必要な状態で、1人はてんかん発作を起こしていました。その後、子どもたちは全員急速に回復したといいます。

高濃度のグリセロールは特に子どもにとって有害で、グリセロール中毒によってショック状態、低血糖、意識喪失が引き起こされる可能性があるそうです。両国の保健当局は、4歳以下の子どもにはグリセロール入りのスラッシーを与えないよう勧告していますが、チームはこの年齢を「8歳未満」に引き上げるべきだと提言しました。

定期的に献血をする人は、血液がんになりにくいかもしれない――。英国とドイツの研究チームが、献血によって造血幹細胞で血液がんリスク抑制につながる遺伝子変異が生じる可能性が示唆されたと、医学誌Bloodに論文を発表しました。

献血を行うと、失われた血液を補うために造血幹細胞が新たな血液細胞に分化します。これにより造血幹細胞に遺伝的多様性が生じる可能性があるのだそうです。

こうした影響を調べるためチームは、生涯の献血回数が100回を超える男性217人と10回未満の男性212人の血液を比較しました。参加者はみな60代で、健康だったといいます。

チームは、遺伝子変異を持つ造血幹細胞が増殖し、血液がんにつながる「クローン性造血(CH)」という現象に着目。分析の結果、両群間でCHの発生率に有意差は見られませんでした。

しかし、CHにおいて最も影響を受けるDNMT3A遺伝子の変異を詳しく調べたところ、定期的に献血を行う群には、血液がんのリスク上昇に関連しない特徴的な変異パターンがあることが明らかになったそうです。そして、この変異を持つ造血幹細胞をマウスに移植したところ、赤血球の産生が促進されたといいます。

重度の心不全を患う40代のオーストラリア人男性が、ドナーからの移植を待つ間、チタン製の人工心臓で100日間生き延びたそうです。チタン製人工心臓を装着した人の生存期間としては、最長記録だといいます。米CNNが報じました。

男性は昨年11月、シドニーのセントビンセント病院でオーストラリアでは初となるこの人工心臓を移植する手術を受け、今年2月に退院しました。チタン製人工心臓を埋め込んだ状態で退院した患者は世界で初めてだといいます。そして今月初め、心臓移植のためのドナーが見つかったため、男性は再び手術を受け、順調に回復しているそうです。

この人工心臓を開発したのは、米豪の医療機器メーカーBiVACOR社。米食品医薬品局(FDA)の早期フィージビリティ試験(実現可能性を分析する試験)では、これまでに5人の患者に対するチタン製人工心臓移植が成功しているといいます。心臓移植が必要なのに、ドナーを待つことができなかったり見つからなかったりする患者にとって、チタン製人工心臓が代替手段となる可能性があるとのことです。

HIV(エイズウイルス)の感染予防が年1回の注射で可能になるかもしれません。米国の研究チームが医学誌The Lancetに治験の結果を発表しました。チームが治験を行ったのは、HIVが細胞内で複製するのを阻害し、年1回の投与で暴露前予防(PrEP)の効果の維持が期待されている「レナカパビル(lenacapavir)」です。

チームはHIVに感染していない18~55歳の成人40人に対し、レナカパビルを筋肉内注射する第1相試験を実施しました。56週間後の参加者の血液を調べたところ、すでに第3相試験で有効性が確認されている年2回のレナカパビルの皮下投与よりも高い濃度のレナカパビルが検出されたといいます。また、深刻な副反応や安全性に対する懸念事項は認められなかったとのことです。

現在、HIV予防薬として使用されているのは、毎日服用する錠剤や8週間に1回投与する注射で、継続が難しいことが指摘されています。レナカパビルの投与が年1回で済めば、利便性が飛躍的に向上し、既存の予防薬以上に広く普及する可能性が期待されています。

風力発電設備からの騒音が原因で生じる不眠や不安、頭痛、めまい、吐き気などの健康被害は「風車症候群」や「風車病」と呼ばれます。ポーランドの研究チームが学術誌Humanities and Social Sciences Communicationsに、風車騒音が人間のメンタルヘルスに悪影響を与えるとの証拠は見つからないとの研究成果を発表しました。

チームは、18~25歳の健康な大学生ボランティア45人に対し、目的を伏せた状態で交通騒音や風車騒音を聞かせ、脳や精神への影響を調査しました。風車騒音を聞いた時、ほとんどの学生がその音を「何らかの雑音」と表現し、騒音の発生源が風車であると特定できた人はいなかったといいます。

調査の結果、交通騒音に比べて風車騒音の方が「煩わしく、ストレスを感じる」と報告した学生は一人もいなかったそうです。また、交通騒音と風車騒音を聞いている時の脳波に違いは見られず、調査中に精神衛生上の問題が認められることもなかったそうです。

これらのことからチームは、風車の騒音がメンタルヘルスの問題を引き起こす可能性は低いと結論付けました。

「多発性硬化症(MS)」患者の重症度には2種類の腸内細菌の組成比が深く関わっている可能性があるそうです。The Conversationに米アイオア大学の微生物叢の専門家が報告しました。

MSは免疫系が誤って脳や脊髄を攻撃する神経疾患で、世界で280万人以上の人が罹患しているといいます。MSの専門家は、腸内細菌がMSと深く関わっていると考えているのですが、これまでは一貫した研究結果が出ていなかったそうです。

米国の研究チームが、MS患者の腸内細菌叢(腸内フローラ)の組成を分析したところ、MSでない人に比べて「ブラウティア菌」という細菌が多いことが分かったそうです。また、MSマウスの腸内では、「ビフィズス菌」が少なく「アッカーマンシア菌」が多いことも明らかになったといいます。

そこでチームは、抗菌薬で腸内細菌をすべて除去したMSマウスにブラウティア菌を与えて観察しました。すると、腸の炎症が激しくなり、MS症状が悪化したそうです。

またMSマウスは、MS症状が現れる前から、ビフィズス菌の減少とアッカーマンシア菌の増加が確認され、この組成比率はMS発症後の重症度の上昇に関連していたといいます。こうした腸内細菌叢の不均衡は、MS患者でも認められたとのことです。

ダイエットで人気の食事法である「低炭水化物食(糖質制限食)」には、大腸がんの発生を促進するリスクがあるそうです。カナダの研究チームがそのメカニズムを解明したと、科学誌Nature Microbiologyに研究成果を発表しました。

チームは、大腸がんに関連するとされる腸内細菌をマウスに定着させた上で、通常食、低炭水化物食、脂肪や砂糖を多く含む西洋食のいずれかを与えて観察しました。その結果、DNAに損傷を与える遺伝毒性物質「コリバクチン」を産生する大腸菌と低炭水化物食が組み合わさると、大腸がんにつながるポリープの成長が進むことが明らかになったそうです。

食物繊維不足による腸の炎症で腸内細菌叢(腸内フローラ)の組成が変化し、コリバクチン産生大腸菌が増えやすい環境になるといいます。

また、低炭水化物食マウスは、腸内細菌が腸管上皮細胞に侵入するのを防ぐ粘液層が、他のマウスと比べて薄いことが分かったそうです。粘液層が薄いと、細胞に到達するコリバクチンが増え、腫瘍が成長しやすくなるといいます。低炭水化物食に水溶性食物繊維を加えると、発がん作用を抑制できる可能性があるとのことです。

数多くの研究で「関連性はない」と結論付けられているワクチンと自閉症の関連性について、米疾病対策センター(CDC)が改めて研究を行うそうです。米国の複数のメディアが報じています。

CDCを管轄する米保健福祉省(HHS)の長官に就任したロバート・ケネディ・ジュニア氏は長年、ワクチンの安全性について懐疑的な姿勢を示してきました。米ABC Newsによるとケネディ氏は、かつて1万人に1人だった自閉症児の割合が、現在は34人に1人に急増していると主張しています。ただし、ケネディ氏が「1万人に1人」という数字をどこから引用したのかは不明だそうです。

CDCのデータによると、8歳までに自閉症と診断される割合は2000年に150人に1人だったのに対し、20年には36人に1人に増加しています。しかし、こうした増加は、医師や保護者の間で自閉症に対する認識が高まったことに起因する可能性があるといわれています。

HHSの広報担当官は、ワクチンと自閉症の関連性を調べる取り組みについて、「あらゆる手段を講じる」としているそうです。ただし、具体的な調査方法や、これまでの既存研究との違いに関しては明言を避けているとのことです。

米国南部で麻疹(はしか)の感染者の拡大が止まらないようです。米NBC Newsによると、テキサス州で198人の感染者が明らかになっており、23人が入院し、6歳の子供1人が死亡。隣接するニューメキシコ州で30人の感染者が報告され、そのうち成人1人が死亡した可能性があるとのことです。検査を控える人がかなりおり、実際にはもっと多くの感染者がいる可能性が高いといいます。

はしかはワクチンの2回接種で97%の効果が得られます。一方で、今回感染が確認されている患者の大半がワクチン未接種か、ワクチン接種歴不明だそうです。

多くの感染者が出ているテキサス州ゲインズ郡では、宗教上の理由などでワクチン接種の免除を受けている人の割合が約18%にも上るといいます。

また、ビタミンA欠乏症の人がはしかの症状や合併症が重くなることから、厚生長官のロバート・ケネディ・ジュニア氏がビタミンAを豊富に含むタラの肝油の摂取を勧めているそうです。しかし専門家は、ほとんどの人が十分な量のビタミンAを取っており、さらに摂取しても効果はないと指摘しているとのことです。

嘔吐(おうと)や下痢などの急性胃腸炎症状を起こすノロウイルスに対するワクチンの開発が進んでいるようです。米国の研究チームが治験を行い、高齢の人に安全かつ有効な可能性が示されたと、医学誌Science Translational Medicineに論文を発表しました。

チームが治験を行ったのは、「VXA-G1.1-NN」という錠剤型の経口ワクチンです。55~80歳の健康な参加者65人を対象に第1b相試験を実施しました。その結果、副反応について、ワクチンの用量に関係なく十分に患者が耐えられる程度であることが確認されたといいます。重篤な有害事象や日常生活に支障がある程度(グレード3)の副反応を呈した人はいなかったとのことです。

また、ワクチンの服用によって、ノロウイルスの遺伝情報を取り囲む主要なタンパク質(カプシド)に特異的な抗体(免疫グロブリンG:IgG、免疫グロブリンA:IgA)が血清中で増加することも示されました。こうした血清抗体の増加は、210日間持続したそうです。

さらに、高用量ワクチンを服用した群では、ノロウイルスを中和する可能性がある抗体が有意に増加したといいます。なお、ワクチン服用で、粘膜における強固な免疫応答が誘導されることも明らかになったとのことです。

膣内の細菌叢の乱れで炎症が起こる「細菌性膣症(BV)」の再発の多くが、パートナーとの性行為による再感染が原因で起きているかもしれません。BVは性感染症(STI)ではないとされてきましたが、オーストラリアの研究チームがそれを否定する研究成果を医学誌New England Journal of Medicineに発表しました。

チームは男女のカップル164組を2群に分けて調査を行いました。男女ともに他のパートナーはおらず、女性はみなBVを患っていたといいます。

第一選択薬として推奨されている抗菌薬を女性にのみ投与した群は、12週間以内に63%の女性がBVを再発したそうです。一方、女性を同じ抗菌薬で治療した上で、男性には1日2回、経口抗菌薬と陰茎の皮膚に塗る抗菌薬を7日間使用させたところ、BVの再発率は35%に抑制されたといいます。

BVはSTIの一種であり、パートナーの男性も一緒に治療することで再発リスクが抑えられる可能性が示されました。BVは世界の女性の3分の1が罹患する一般的な疾患で、半数が再発を経験するそうです。

解熱鎮痛薬や抗血小板薬として広く使用される「アスピリン」を常用すると、がんによる死亡リスクが低下するようです。英国の研究チームがそのメカニズムを解明したとして、科学誌Natureに論文を発表しました。がんの転移に対応する免疫システムをアスピリンが強化する可能性があるそうです。

チームがマウスを使って調査したところ、がん細胞が元の腫瘍から離れて別の場所に転移する際に、アスピリンがそれを妨げる重要な役割を果たすことを発見したそうです。

がん細胞の転移が起きそうになると、免疫細胞の一種である「T細胞」が新たな場所に根付こうとする転移細胞をすかさず攻撃します。しかし、血液の凝固を助ける血小板が、こうしたT細胞の働きを妨害してしまうことをチームが突き止めたそうです。そして、アスピリンを投与したマウスにおいては、血小板の凝集が抑制されるため、T細胞の働きが妨害されず、がん細胞を攻撃したといいます。

英BBCによると、早期がんの再発をアスピリンで防げるかどうかを調べる治験が英国で始まっているとのことです。

「中~高強度の身体活動」をほんの少しでも行うと、認知症を発症するリスクを抑制できる可能性があるそうです。米国の研究チームが医学誌Journal of the American Medical Directors Associationに論文を発表しました。

チームは平均年齢63歳の成人8万9667人を4.4年にわたり追跡調査しました。身体活動のレベルを評価するため、参加者は手首に加速度計を装着したといいます。

その結果、運動を全くしない人と比較した認知症発症リスクについて、1週間当たりの中~高強度の身体活動が▽35分未満の人で41%▽35~69.9分の人で60%▽70~139.9分の人で63%▽140分以上の人で69%――それぞれ低下することが分かりました。

また、加齢により心身が老い衰えた状態である「フレイル」を持つ人にも同様の認知症リスク抑制効果が認められたといいます。

チームは、いくつになったとしても、そしてどんなに短い時間だとしても、中~高強度の身体活動を行うことによる恩恵を受けられる可能性があると強調しています。

認知症患者に一般的に処方される抗うつ薬が、認知機能の低下を促進させるかもしれません。スウェーデンの研究チームが医学誌BMC Medicineに研究成果を発表しました。

チームは、2007~18年に新たに認知症と診断された患者1万8740人のデータを分析しました。患者の平均年齢は78.2歳で、22.8%が抗うつ薬を少なくとも1回処方されていたといいます。

処方された抗うつ薬のうち、64.8%がSSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)で、2.2%がTCA(三環系抗うつ薬)、2.0%がSNRI (セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)、31.0%がその他の抗うつ薬でした。

分析の結果、抗うつ薬を使用した人は、そうでない人に比べて認知機能の低下が早く進むことが分かったそうです。こうした関連は、特に重度の認知症患者で強く見られたといいます。

さらに、SSRIの使用量が多いほど認知機能の低下率が大きくなり、重度の認知症や骨折、全死因死亡のリスクも高くなることが明らかになったとのことです。

低カロリーの食品や飲料に広く使われる人工甘味料「アスパルテーム」は動脈硬化の一因になり、脳卒中や心臓発作につながる可能性があるそうです。スウェーデンの研究チームが科学誌Cell Metabolismに論文を発表しました。

チームは、アスパルテームを0.15%含有するエサをマウスに12週間与え、その影響を調べました。これは、人間がダイエットソーダを1日に3缶飲むのに相当するといいます。実験の結果、アスパルテームを含むエサを食べたマウスは、そうでないマウスに比べて動脈内の脂質などの塊(プラーク)が増え、高レベルの炎症が起きることが分かりました。

プラークが動脈内に蓄積すると「アテローム性動脈硬化」を引き起こします。また、炎症は動脈硬化に深く関わるとされています。

さらにチームは、アスパルテームが体内に入ると血中インスリン値が急上昇し、その結果、プラークの増大が進むことを確認したそうです。そして、インスリン値の上昇は、炎症を引き起こすタンパク質(ケモカインのCX3CL1)が関連する免疫系を活発にすることを突き止めたといいます。

特殊な抗体の保有者で、60年以上にわたる献血によって240万人もの乳児の命を救ったというオーストラリア人男性が2月17日に88歳で亡くなったそうです。AP通信などが報じました。

亡くなったのはジェームズ・ハリソンさんで、彼の血液の液体成分である血漿(けっしょう)には「抗D」と呼ばれる特殊な抗体が含まれていたそうです。この抗体が、「新生児溶血性疾患」という母親と胎児の血液型不適合などによって、母体の免疫系が胎児の赤血球を攻撃してしまう病気を防ぐための薬剤の製造に使われたといいます。

ハリソンさんは、18歳になった日から81歳で献血から退くまでの間に、計1173回も献血に協力したとのことです。世界で最も多くの血漿を提供したとして2005年に当時のギネス世界記録を更新したといいます。こうした功績から、ハリソンさんは「黄金の腕を持つ男」と呼ばれていました。

オーストラリアには抗D抗体ドナーが200人おり、年間4万5千人の母親とその赤ちゃんを救っているとのことです。

スマートフォンには依存性があることが分かったそうです。ドイツの研究チームが科学誌Computers in Human Behaviorに研究成果を発表しました。

チームは、18~30歳の25人に対し、72時間にわたって必要な連絡と仕事に関連すること以外に、スマホの使用を控えてもらう実験を行いました。神経活動への影響を調査するため、実験の前後にMRIスキャンと心理検査を実施したといいます。

スマホの使用を控えた72時間後に参加者にスマホの画像を見せたところ、報酬に関する情報処理や渇望に関連する脳領域に変化が認められたそうです。この変化はニコチンやアルコールなどの物質の依存につながる脳信号といくつかの点で類似していたといいます。

また、こうした脳の変化は、神経伝達物質のドーパミンやセロトニンに関連していたそうです。これらの神経伝達物質は、気分の調整など多くの脳機能に関わっています。

一方、心理検査では、スマホの使用を制限されていても、参加者の気分の変化や何かに対する激しい欲求は見られなかったとのことです。

米テキサス州で麻疹(はしか)の感染が広がっています。ワクチン懐疑論者として知られる米厚生(米保健福祉省:HHS)長官のロバート・ケネディ・ジュニア氏が、ワクチン接種を推奨するとも取れる意見を表明する事態になっています。

米CNNによると、テキサス州では1月下旬以降、146人のはしか感染者が確認されており、20人が入院し、学齢期の子ども1人が死亡しました。米国で、はしかによる死者が出たのは2015年以来10年ぶりだといいます。感染者の大半がワクチン未接種か、ワクチン接種歴不明だそうです。

はしかはワクチンの2回接種で97%の効果が得られますが、全米の接種率はHHSが目標とする95%を4年間下回っているとのことです。

今回の流行を受け、ケネディ氏は3月2日、「保護者は子どもたちのために、ワクチンを受けさせるという選択肢を理解するため医療機関に相談するべき」との意見を表明したといいます。

ケネディ氏はワクチン接種を明確に推奨しなかったものの、「子どもをはしかから保護するだけでなく、集団免疫にも寄与するため、医学的な理由でワクチンを接種することができない人々を守ることにもつながる」との考えを示したそうです。

抗うつ薬として一般的な「SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)」が、感染症や敗血症の予防に有効な可能性があるそうです。米国の研究チームが科学誌Science Advancesに研究成果を発表しました。

最近の研究でSSRIの使用者は新型コロナウイルス感染症にかかっても重症化しにくく、コロナ後遺症にもなりにくいことなどが分かっているそうです。

このメカニズムを解明しようとチームはまず、SSRIの「フルオキセチン(商品名:プロザック)」を投与したマウスの群とそうでない群をそれぞれ細菌に感染させる実験を行いました。その結果、フルオキセチン群は敗血症や多臓器障害、死亡から保護されることが分かったそうです。

次にチームは、感染から8時間後の細菌数を測定。フルオキセチン群は細菌数が少なく、重症度が低いことから病原体を殺傷する作用があることが分かったといいます。さらに、フルオキセチン群は抗炎症性サイトカイン(炎症を抑制するタンパク質)の「インターロイキン-10(IL-10)」が多く発現していました。

IL-10が敗血症で起こる症状を予防する可能性があり、フルオキセチンには感染によるダメージから臓器や組織を保護する作用があることも示されました。

アフリカ中部のコンゴ民主共和国(コンゴ)で多数の死者が出ている謎の病気について、WHO(世界保健機関)の緊急対応責任者は2月28日、何らかの中毒が原因の可能性が高いとの見方を示したそうです。地元当局もWHOに対し、村の水源に関連する中毒の疑いが非常に強いと述べたといいます。米CBS Newsなどが報じました。

コンゴ北部では、コウモリを食べた子ども3人がエボラ出血熱やマールブルグ病に似た出血熱の症状を呈して1月下旬に死亡したのを皮切りに、同様の症状で5週間に66人が死亡したそうです。主な症状は発熱、嘔吐(おうと)、内出血で、死亡者のほとんどが発症から48時間以内に死に至ったといいます。

2月13日に発表された検査結果によると、初期患者の検体の半数からマラリアの陽性反応が出たものの、エボラウイルスやマールブルグウイルスは検出されなかったそうです。WHOは髄膜炎が原因である可能性も視野に入れ、患者が発生した地域の食品や水を検査するなど、現地でさらなる調査を行っているとのことです。

きのこがインフルエンザのダメージから体を守ってくれる可能性があるそうです。カナダの研究チームが医学誌Nature Immunologyに論文を発表しました。

きのこには食物繊維の一種「β-グルカン」が多く含まれます。これまでの研究でβ-グルカンは免疫機能を高める効果を持つことが知られているといいます。チームはβ-グルカンがウイルスの攻撃による影響を軽減するのではないかと考えたそうです。

そこで、マウスにβ-グルカンを投与し、その後にA型インフルエンザウイルスに感染させる実験を行ったといいます。その結果、β-グルカンを投与されたマウスは、インフルエンザにかかった際の重症化や死亡のリスクが低くなることが分かったそうです。

また、β-グルカンが免疫細胞の一種である「好中球」を、過剰な炎症を抑制するように再プログラム化し、合併症や肺炎のリスクを低減することも明らかになったといいます。さらに、β-グルカンによるこうした効果は、最大1カ月にわたり持続する可能性も示されたとのことです。

インドの17歳の少年が、腹部に「寄生」していた双子を取り除く手術を受けたそうです。胎内で発育不全になった双子の一方が、もう一方に結合した状態で生まれる「寄生性双生児」と呼ばれる症例で、発生する確率は分娩(ぶんべん)10万件に1件未満だといいます。英BBCが報じました。

少年の体には寄生する双子の脚2本、尻、外性器がくっついており、これらが少年の腹部から飛び出していたそうです。手術を実施したチームがスキャン検査を行ったところ、寄生する双子は少年の胸骨(胸の中央にある縦長の骨)に結合しており、少年の胸部の血管から血液が供給されていることが分かったといいます。

寄生性双生児の症例自体が珍しい上に、この少年のように成長してから手術が行われるのは極めてまれだとのことです。チームの医師によると、双子で共有している血管や神経、組織が網の目のようになっており、それらを切り離さなくてはならなかったそうです。少年の臓器や組織を傷つけないように注意をしながら、約2時間半の手術が行われたそうです。少年は手術後、順調に回復しているといいます。