非公開の医師求人情報を

ご紹介いたします!

マイナビDOCTORでは、医師専任のキャリアパートナーが

あなたの転職活動をサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。

世界の医療ニュースの中から、厳選した記事をギュッと凝縮して紹介します。

1日数本を1分で、サクッと読むことができます。日々の情報収集、話のネタ探しにお役立てください。

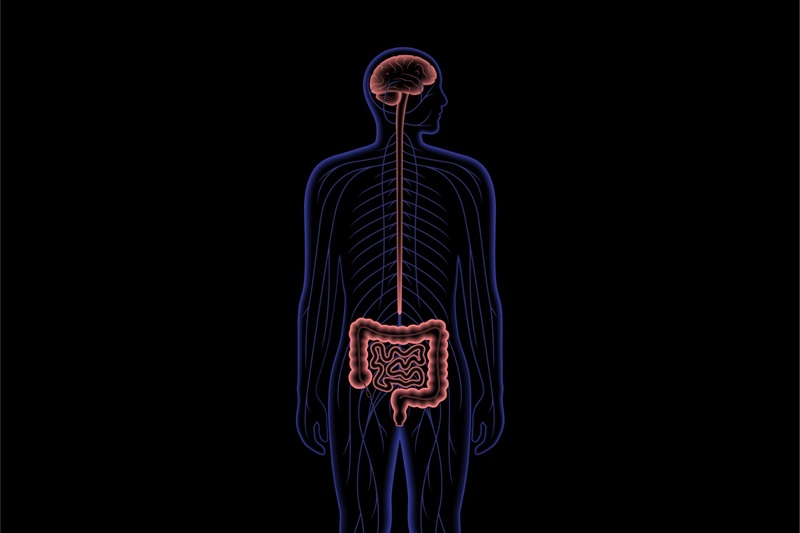

中枢神経系の自己免疫疾患の一種「多発性硬化症(MS)」の発症に関与する小腸内の細菌が明らかになったようです。ドイツの研究チームが、一方がMSで他方はMSでない一卵性双生児81組を対象に行った調査の結果を米国科学アカデミー紀要(PNAS)に発表しました。

一卵性双生児はほぼ同じ遺伝情報を持ち生育環境も極めて似ているため、調べたい因子以外の要因がMS発生に及ぼす影響を最小限に抑えることができます。チームが双子のきょうだい間で便中の腸内細菌組成を比較したところ、MSの有無によって存在量が異なる51種類の細菌が特定されたそうです。

次にチームは、このうち4組の双子から内視鏡を使って回腸(小腸の一部)のサンプルを採取しました。MSを発症しやすいように遺伝子組み換えした無菌マウスにこのサンプルを投与したところ、MSを有する人の回腸細菌叢ができたマウスで、MSに似た症状が多く認められたといいます。

さらに、このMSマウスの便を分析した結果、回腸に存在するラクノスピラ科の細菌「Lachnoclostridium sp.」と「Eisenbergiella tayi」が、MS発症の引き金になる可能性が示されたとのことです。

米疾病対策センター(CDC)と食品医薬品局(FDA)はフランスValneva社のチクングニア熱の弱毒生ワクチン「Ixchiq」について、60歳以上への接種を一時停止するよう勧告しました。Ixchiqの接種者に深刻な副作用が生じる可能性が浮上したためで、CDCとFDAは安全性に関するより詳しい調査を実施する予定だといいます。

国立健康危機管理研究機構によると、チクングニア熱は蚊(ネッタイシマカやヒトスジシマカ)が媒介するウイルス性の感染症で、主な症状は発熱や関節炎、発疹です。以前はアジアとアフリカの熱帯、亜熱帯地域が流行地域でしたが、近年は中南米、ヨーロッパや北米大陸にも広がっているといいます。

FDAは2023年、チクングニアウイルスへの暴露リスクが高い18歳以上の成人向けにIxchiqを承認しました。ところが今年5月7日までに、世界でIxchiqを接種した62~89歳の17人(6人は米国内)が重篤な症状を引き起こし、そのうち2人が死亡したとの報告があったそうです。

Ixchiqは、これまでに世界で約8万回分が流通しているとのことです。日本ではチクングニア熱のワクチンで承認されているものはありません。

米国の研究チームが、ゲノム編集技術「CRISPR/Cas9(クリスパー・キャス9)」で免疫細胞の遺伝子を改変し、それを用いた進行性大腸がんの治療法を開発したそうです。チームは医学誌The Lancet Oncologyに、治験(第1相)で有望な結果が得られたことを発表しました。

チームが開発したのは、患者の腫瘍組織に集まっている「腫瘍浸潤リンパ球(TIL)」と呼ばれる免疫細胞を採取し、それをCRISPR/Cas9を用いて遺伝子改変し、増やした上で患者に戻す治療法です。

改変したのはCISHと呼ばれる遺伝子で、免疫細胞の機能を制御するなどの役割を持っています。これを無効化させることにより、がん細胞を認識・攻撃するTILの能力を高めたのです。

チームは、標準治療後に進行が見られた転移性消化管上皮がん患者12人を対象に、このTIL療法の第1相試験を実施したそうです。その結果、複数の患者の状態が安定し、治療法がおおむね安全であることも示されたといいます。

また、若年成人患者(高頻度マイクロサテライト不安定性の大腸がん)の1人は、21カ月以上にわたり、がんの兆候がなくなる完全奏功(CR:Complete Response)の状態が続いているそうです。なお、他の治療法とは異なり、TIL療法は一度の投与で永続的な効果が期待できるとのことです。

人気の二つの肥満治療薬を比較した臨床試験の結果を、米国などの研究チームが医学誌New England Journal of Medicineに発表しました。米製薬大手イーライリリーの肥満症治療薬「ゼップバウンド(一般名チルゼパチド)」は、デンマーク製薬大手ノボノルディスクの肥満症治療薬「ウゴービ(一般名セマグルチド)」に比べて効果が優れている可能性があるそうです。

この試験では、肥満を持つ非糖尿病患者751人に対し、72週間にわたりゼップバウンドまたはウゴービを週1回皮下注射で投与したそうです。

試験終了後、ゼップバウンド使用群は体重が平均して20.2%減少したのに対し、ウゴービ使用群の体重は平均13.7%の減少にとどまったといいます。腹囲については、ゼップバウンド使用群で平均18.4cm、ウゴービ使用群で平均13.0cm減少しました。

両群ともに最も多かった副作用は胃腸関連のトラブルで、そのほとんどが軽~中等度だったそうです。

なお、ゼップバウンドは食欲や満腹感を調整する「GIP」と「GLP-1」というホルモンの分泌に関わる受容体を標的にしているのに対し、ウゴービはGLP-1受容体にのみ作用します。

2019年にカナダ東部のニューブランズウィック州で、急速に進行する謎の認知症が発生したとして大騒ぎになったそうです。「原因不明の神経症候群(NSUC)」と呼ばれ、新たな神経症疾患の存在が疑われたといいます。しかし、カナダの研究チームが、この疾患の存在を否定する研究結果を医学誌JAMA Neurologyに発表しました。

チームは、不正確な診断を原因として、補助的な検査の過剰解釈や機能的な神経学的症状を神経変性疾患と誤って分類したと結論付けています。

チームが分析したのは、NSUCと診断された患者222人のうち25人のデータです。このうち11人は死亡したため、解剖しての調査(剖検)が行われたといいます。

複数の専門家による独立した評価の結果、プリオン病などの新たな病原体や有毒物質による疾患の証拠が見つかった患者は一人もいませんでした。むしろ、アルツハイマー病やパーキンソン病といった神経疾患や外傷性脳損傷など何らかの一般的な疾患に当てはまることが明らかになったそうです。

また、剖検した11例を基にした統計分析では、新しい神経疾患が存在する確率は0.001未満であることが示されたといいます。チームは、診断ミスを防ぐため、専門家による独立した再評価の重要性が浮き彫りになったとしています。

鼻にスプレーすることで、さまざまなタイプのインフルエンザウイルスに防御効果を発揮する新たな抗体医薬(モノクローナル抗体)が実現するかもしれません。米国の研究チームが科学誌Nature Communicationsに論文を発表しました。

チームが開発した抗体医薬は、感染が起こったときに最初に作られるIgM抗体をベースにしているのですが、病原体が細胞に結合するときに使う部分を正確にブロックするIgG抗体の特徴を備えているといいます。

インフルエンザウイルスが細胞に結合する際に使うのは、ウイルス表面にあるスパイクタンパク質「ヘマグルチニン(HA)」です。開発された抗体医薬は、これに正確に付着するIgGの特徴を持っている上に、基本の抗体が五つ結合したIgMの形をしているといいます。そのため、HAに付着できる部位が多く、高い中和能力を持っているのだそうです。

この抗体医薬をマウスに点鼻スプレーで1回投与した上で、致死量のA型インフルエンザウイルスH3N2亜型を感染させたところ、病気を発症したマウスはいなかったといいます。また、H1N1亜型に感染させた場合もほとんどが生き残り、回復したそうです。

さらに、投与した抗体はマウスの気道粘膜で7日間保持されることも分かったとのことです。なおヒトの粘膜では、1回のスプレーで抗体が数週間残存する可能性があるそうです。

一般的なウイルスであるサイトメガロウイルス(CMV)に感染していると、悪性度の高い皮膚がんの一種「悪性黒色腫(メラノーマ)」の治療にプラスの影響があるようです。英国の研究チームが医学誌Nature Medicineに論文を発表しました。

チームは、免疫チェックポイント阻害薬の治療を受けるメラノーマ患者341人を調査しました。その結果、CMV陽性の患者は、オプジーボ(一般名ニボルマブ)などで知られる「抗PD-1モノクローナル抗体」の単剤療法に対する反応が良好であることが分かったそうです。ただし、ヤーボイ(一般名イピリムマブ)などで知られる「抗CTLA-4モノクローナル抗体」との併用療法では、奏効率に変化は認められなかったといいます。

また、CMV陽性患者は、大腸炎をはじめとする免疫チェックポイント阻害薬の治療による重篤な免疫関連合併症の発生率が低かったとのことです。さらに、CMV陽性患者は、CMV陰性患者に比べて「転移性黒色腫 (皮膚から体の他の部分に転移したがん)」の発症が遅くなることも明らかになったそうです。

チームは、CMVががんとの戦いに不可欠な免疫細胞であるT細胞を刺激することによって生じる可能性が高いとみています。

なお、英国成人の約50〜60%が生涯にわたってCMVを保有しているといいます。通常は免疫系によって休眠状態に保たれています。

米疾病対策センター(CDC)は9日、今年の麻疹(はしか)の患者が8日時点で1001人確認されたと発表しました。現在も複数の州で流行が拡大し続けていることから、2000年のはしか排除宣言以降、最も多く患者が報告された19年の1274件を上回り、最悪の年になる可能性が高いようです。

今年確認された1001症例のうち93%に当たる928件が、テキサス州西部を中心とした流行がニューメキシコ州、オクラホマ州、カンザス州に拡大したことに関連しているそうです。

患者は5歳未満が299人(全体の30%)、5~19歳が376人(同38%)、20歳以上が311人(同31%)、年齢不明が15人(同1%)で、ワクチン未接種または接種歴不明者が全体の96%を占め、ワクチン(MMR:麻疹・おたふくかぜ・風疹)を1回接種した人と2回接種した人はそれぞれ2%ずつだったといいます。

また、全体の13%に当たる126人が入院し、内訳は5歳未満の患者の23%に当たる69人、5~19歳の患者の9%に当たる32人、20歳以上の患者の23%に当たる23人、年齢不明患者の13%の2人だったとのことです。なお、死亡者は今年に入って3人確認されています。

若者の間で大腸がんが急増しているといいます。米国などの研究チームが、その一因を明らかにしたと科学誌Natureに論文を発表しました。

チームは11カ国の大腸がん患者981人のがんゲノム(遺伝情報)を解析しました。その結果、40歳未満で大腸がんと診断された人は、70歳超で大腸がんと診断された人に比べて、一部の大腸菌が産生する遺伝毒性物質「コリバクチン」によるDNA変異が3.3倍多く発生することが分かったそうです。そしてこの変異パターンは、若年層の大腸がん発生率が高い国々で、特によく見られたといいます。

また、これまでの研究で、コリバクチン関連のDNA変異は10歳までに発生することが分かっているそうです。チームの調査で、コリバクチンによる有害な影響は腫瘍発生のごく初期段階から始まることも示されたといい、先行研究と一致することが明らかになりました。

チームは、幼少期のコリバクチン産生大腸菌への暴露が、若年発症大腸がんの要因である可能性を指摘しています。さらに、アルゼンチン、ブラジル、コロンビア、ロシア、タイの患者から採取した大腸がんから特定の変異が増加していることが分かり、地域特有の環境要因ががんリスクと関連していると考えられるそうです。

製薬業界や米食品医薬品局(FDA)に対して長年にわたって批判的な立場を示してきた人物が、FDAでワクチンやバイオ医薬品の安全性と有効性の審査を担う生物製剤評価研究センター(CBER)の次期所長に指名されました。米国の各メディアが報じました。

指名されたのは、カリフォルニア大学サンフランシスコ校の教授で、がんや血液疾患が専門のビナイ・プラサド氏です。前任のピーター・マークス氏は、ワクチンの安全性を巡ってロバート・ケネディ・ジュニア厚生(保健福祉省:HHS)長官と対立し、3月に辞任しました。

AP通信によると、プラサド氏は新型コロナウイルス感染症のパンデミック(世界的大流行)の際、ワクチン接種やマスク着用の義務化、ロックダウン(都市封鎖)などの政策に対する批判を展開しました。

プラサド氏のこうした主張は、FDAのマーティン・マカリー長官や国立衛生研究所(NIH)のジェイ・バタチャリヤ所長などといった、トランプ大統領が公衆衛生分野で任命した人物たちのものと似通っています。

プラサド氏の指名によって、FDAの基準や手続きによって開発計画が左右される製薬会社やワクチンメーカーに動揺が広がっているようです。

帯状疱疹ワクチンを接種した人は、脳卒中や心不全などの発生リスクが低くなるそうです。韓国の研究チームが医学誌European Heart Journalに発表しました。

チームは韓国内に住む50歳以上の中高年127万1922人のデータを分析しました。その結果、帯状疱疹の生ワクチン(乾燥弱毒生水痘ワクチン)を接種した人は、そうでない人に比べて全心血管イベントリスクが23%、主要な心血管イベント(脳卒中、心臓発作、心臓病による死亡)のリスクが26%、心不全リスクが26%、冠動脈性心疾患リスクが22%、それぞれ低くなることが示されたそうです。

こうした効果は帯状疱疹ワクチン接種から2〜3年間が最も高く、最大8年間持続することも分かったといいます。そして特に、男性▽60歳未満▽喫煙や飲酒などで不健康な生活を送る人――で顕著な効果が認められたとのことです。

なお、今回の調査で参加者が接種したのは生ワクチンですが、現在は多くの国で組換えワクチン(不活化ワクチン)に置き換えられているそうです。

米国で今シーズン(2024/25年)、過去15年間で最多の216人の子どもがインフルエンザで死亡したそうです。米疾病対策センター(CDC)が2日に発表しました。子どもの死亡者数はこれまで、昨シーズンの207人が最多だったといいます。インフルエンザの流行はまだ終わっていないため、今シーズンの死者数はさらに増加する可能性があるようです。

AP通信によると、小児感染症の専門家は今シーズンの重症化の一因として、インフルエンザワクチンを受ける子どもが減ったことを挙げています。米国では、子どもたちのインフルエンザワクチン接種率が、5年前の約64%から今シーズンは49%に急落したそうです。

なお、CDCの報告には、死亡した子どものうち何人がワクチンを接種していたかは記載されていませんでした。

インフルエンザの影響を受けたのは子どもたちだけではありません。CDCは、今シーズンはこれまでに少なくとも4700万人が発症し、61万人が入院、2万6000人が死亡したと推計しています。

一人っ子の家庭が世界的に増加しているそうです。中国の研究チームが、兄弟の有無は成人後の脳や行動にどのような影響を及ぼすのかを調査し、科学誌Nature Human Behaviourに論文を発表しました。

チームは、人口統計的変数や生い立ちが似た「一人っ子として育った成人」と「兄弟がいる成人」のペア2397組のデータを分析しました。

その結果、一人っ子の脳は、言語機能に関連する完全性が高く、逆に運動機能に関連する完全性が低い傾向にあることが分かったそうです。また、一人っ子は小脳が大きい反面、大脳は小さく、記憶や感情を制御し、行動を抑制するなどの精神活動をつかさどる前頭側頭葉において自発的な脳活動が少なかったといいます。

さらに、一人っ子は問題行動を起こすことが多いという固定観念とは対照的に、一人っ子と神経認知機能やメンタルヘルスの間には正の相関関係があることが明らかになりました。

チームは、一人っ子として育つことは脳や行動に直接的な影響を及ぼすのですが、そのほとんどが社会経済的地位や母親のケア、家族のサポートなど修正可能な環境因子に関連している可能性があるとしています。

お気に入りの音楽を聴いたときの快感は、食事や性行為で快楽が得られるのと同様の脳内メカニズムによってもたらされることが分かったそうです。フィンランドの研究チームが医学誌European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imagingに研究成果を発表しました。

チームはPET(陽電子放出断層撮影)検査を使って、19~42歳の女性15人が好きな音楽を聴いている際の脳機能を調べました。

その結果、お気に入りの音楽が、快楽に関連する脳領域において、神経伝達物質オピオイドの放出に影響を与えることが分かったそうです。オピオイドの放出は、参加者が音楽を聴いて「ゾクゾクする快感」を得られる頻度に関係していたといいます。

さらにチームは、別の15人も加えた計30人の女性にfMRI(機能的磁気共鳴画像法)検査を実施し、脳の状態を画像化しました。すると、オピオイドを受け取って細胞を活性化させる受容体(オピオイド受容体)が多い参加者ほど、音楽鑑賞中に脳活性が高まることが明らかになったそうです。

この結果からチームは、疼痛管理や精神疾患の治療などについて、音楽を用いた新しい方法が開発できると考えているようです。