非公開の医師求人情報を

ご紹介いたします!

マイナビDOCTORでは、医師専任のキャリアパートナーが

あなたの転職活動をサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。

世界の医療ニュースの中から、厳選した記事をギュッと凝縮して紹介します。

1日数本を1分で、サクッと読むことができます。日々の情報収集、話のネタ探しにお役立てください。

チューインガムをかんでウイルス感染を予防する――。そんなことが実現するかもしれません。米国とフィンランドの研究チームが、単純ヘルペスウイルスやインフルエンザウイルスを中和する可能性のあるガムを開発したと、科学誌Molecular Therapyに論文を発表しました。

チームは、天然の抗ウイルスタンパク質「FRIL」が含まれる植物「フジマメ」に着目し、種子の粉末を使ったガムを開発したそうです。そして、口の構造を模した機械にこのガムを15分間かませる実験を行いました。すると、ガムに含まれるFRILの50%以上が唾液中に放出されることが分かったといいます。

さらにチームは、ガムをかんだ後の唾液がウイルスをどれだけ中和できるかをシミュレーションしました。その結果、FRILの量によるものの、このガムでインフルエンザウイルスH1N1型およびH3N2型、単純ヘルペス1型および2型を95%以上中和できることが示されたといいます。

中和とはウイルスが細胞に感染して複製するのを抑える作用のことで、理論上はウイルス量や伝染リスクの抑制につながるとのことです。なお、米食品医薬品局(FDA)はフジマメ粉末の使用について、低用量であれば一般的に安全で無毒であるとしているそうです。

お酒の飲み過ぎは、記憶力や思考力の低下につながる可能性があるそうです。ブラジルの研究チームが、死亡時に平均75歳だった高齢者1781人について脳の病理解剖を実施し、研究成果を科学誌Neurologyに発表しました。

チームは、「お酒1杯」の基準をビール350mlまたはワイン150ml程度と定義し、飲酒をしない965人、中程度の飲酒(週に7杯以下)の319人、大量飲酒(週に8杯以上)の129人、過去に大量飲酒をしていた368人を比較しました。

その結果、脳損傷の兆候で血管の壁が硬く厚くなる「硝子(しょうし)様細動脈硬化」の発生リスクが、飲酒をしない人に比べて▽大量飲酒の人は133%▽中程度の飲酒の人は60%▽過去に大量飲酒をしていた人は89%――高くなることが明らかになったそうです。

さらに、アルツハイマー病に関連するとされる「タウタンパク質のもつれ」が発生するリスクについても、飲酒しない人に比べて大量飲酒の人は41%高く、過去に大量飲酒をしていた人は31%高かったといいます。また、過去に大量飲酒をしていた人は、脳の質量が体重と比較して少なく、認知能力も低かったとのことです。

肉や魚、乳製品などの動物性食品を一切食べない「ヴィーガン食」を長年続けると、たとえ必要な量のタンパク質を摂取していたとしても、必須アミノ酸の「リシン」と「ロイシン」が不足する可能性があるそうです。ニュージーランドの研究チームが学術誌PLOS Oneに研究成果を発表しました。

タンパク質は20種類のアミノ酸の組み合わせでできており、そのうち9種類は体内で合成することができない必須アミノ酸です。

チームは、長期にわたりヴィーガン食を続けている健康な成人193人が付けた4日間の食事記録を詳しく分析しました。参加者のうち4分の3が、1日に必要なタンパク質の摂取量を満たしていたといいます。必須アミノ酸の摂取量についても、個々の体重に応じた必要量を超えていました。

しかし、実際に体内に吸収されるアミノ酸消化率を考慮したところ、リシンとロイシンの摂取基準を満たしたのは参加者のわずか50%でした。一般的に植物性タンパク質は、動物性タンパク質に比べて消化吸収される必須アミノ酸の量が少ないためです。

チームは、必須アミノ酸の長期的な不足は、筋肉の維持やその他の生理機能に悪影響を及ぼす可能性があると指摘しています。

パソコンやスマートフォンなどのデジタル機器を最初に使い始めた世代が、認知症リスクが顕在化する年齢になり、デジタル技術の過剰使用が引き起こす「デジタル認知症」の懸念が高まっています。米国の研究チームが、こうしたデジタル技術による悪影響は本当に生じるのかを調査し、科学誌Nature Human Behaviourに論文を発表しました。

チームは、デジタル技術と認知機能に関する136個の研究から50歳以上の成人41万1430人のデータを分析しました。その結果、デジタル技術の使用が、認知機能障害リスクを58%低下させることが明らかになったそうです。日々変化し続けるデジタル技術に適応しようとすることで、脳が鍛えられる可能性があるといいます。

また、デジタル技術によって家族や社会とつながる機会が大幅に増加することや、リマインダーやGPS(衛星利用測位システム)などの機能が高齢の人の自立した生活に役立つことが、認知症と診断されるリスクの低下につながるそうです。

チームは、中高年に対してデジタル技術の健全な使用を促すことが、認知症リスクの抑制に有益であるとしています。

会話やせきをした際に口から飛び散る飛沫(水滴)の大きさや速度は、個人間でばらつきがあるそうです。飛沫は感染症の伝染に関与するため、このばらつきが、他者に病原体を感染させやすい「スーパースプレッダー」が存在する一因の可能性があるといいます。

フランスなどの研究チームが、23人のボランティアについて、「話した時」「せきをした時」「普通に呼吸をした時」の飛沫の大きさと速度を調査しました。

その結果、話したりせきをしたりすると、2〜60μm(1μmは1000分の1mm)の水滴が形成されることが分かったそうです。通常の呼吸では、水滴のサイズは2〜8μmだったといいます。飛沫が排出される速度については、せきをした時が最も速かったといいます。

そして、飛沫の濃度もせきをした時が最も高いことが示されたとのことです。また、マスクを着用することで、74〜86%の飛沫飛散を防ぐことができることが明らかになったといいます。さらに、飛沫の大きさや速度には個人間で大きな差があることも分かったとのことです。

チームは研究成果を科学誌Physical Review Fluidsに発表しました。

新型コロナウイルスワクチンの接種は感染予防に有効であり、その結果として、感染後にさまざまな症状が長引く「コロナ後遺症」の発症リスクが低下することが明らかになりました。米国の研究チームが医学誌eClinicalMedicineに研究成果を発表しました。

チームは、新型コロナウイルスのデルタ株が流行していた2021年7~11月の記録から12~20歳の青年期の若者11万2590人のデータを分析しました。その結果、新型コロナワクチンの接種が、コロナ後遺症を予防するのに95.4%有効であることが示されたそうです。

また、オミクロン株が流行していた22年1~11月に登録された5~11歳の子ども18万8894人と12~20歳の青年期の若者8万4735人を対象に同様の分析を行ったところ、ワクチンによるコロナ後遺症予防効果はそれぞれ 60.2%と75.1%だったといいます。

ただし、さらに詳しい調査を行った結果、ワクチン接種者に新型コロナが感染すると、未接種者と同じくらいの割合でコロナ後遺症を発症することが分かったそうです。こうした結果から、コロナ後遺症のリスクを抑制するためには、ワクチン接種で感染しないようにすることが重要であることが示されました。

騒がしい環境の中で必要な情報を聞き取るのに苦労した時は、指でトントンとリズムを取るといいそうです。フランスの研究チームが、学術誌「英国王立協会紀要(Proceedings of the Royal Society B)」に研究成果を発表しました。

チームは、周囲に雑音がある状態で40個の文章を読み上げた音声を聞いてもらい、聞き取りの正確性とスピードを評価する実験を行いました。

録音を聞き始める前に、自分のペースまたは指定された拍子でトントンと指でリズムを取った場合▽拍子を刻む音を聞いた場合▽静かな環境でただ待っていた場合――を比べたそうです。

その結果、録音を聞き始める前に自分のペースまたは指定された拍子でトントンと指でリズムを取った場合に、音声をうまく聞き取れることが明らかになったといいます。リズミカルな運動刺激によって、騒音下における音声処理能力が向上する可能性が示されました。

皮膚の傷や湿疹が、食物アレルギーの発症リスクを高める可能性があるそうです。米国の研究チームが科学誌Science Immunologyに論文を発表しました。

チームは、マウスの皮膚に損傷を与えると同時に、卵白の主成分で鶏卵アレルギーの主要な原因物質(アレルゲン)である「オボアルブミン」を、栄養チューブを使って腸に直接投与したそうです。その結果、刺し傷や紫外線による炎症などさまざまなタイプの皮膚損傷が、オボアルブミンに対するアレルギーを誘発することが分かったそうです。

皮膚損傷から数時間以内にオボアルブミンを投与しなければ、アレルギーは誘発されなかったそうです。また、皮膚の傷口からアレルゲンが入り込むことでアレルギーが起こるのではなく、腸に直接オボアルブミンを投与されたマウスがアレルギーを発症することも明らかになったとのことです。

これらのことからチームは、皮膚と腸を仲介してアレルギーを引き起こす免疫細胞が存在するとみて、その正体を突き止める研究を進めているそうです。

トランプ米政権は18日、新型コロナウイルスの起源を中国・武漢のウイルス研究所から流出したとする説を強調するコンテンツを、ホワイトハウスのウェブサイト内に新たに公開しました。米国の各メディアが報じました。

米NBC Newsによると、これまでワクチンや検査、治療法など新型コロナ関連のさまざま情報を人々に提供してきた連邦政府のウェブサイト「Covid.gov」にアクセスすると、この新たなページにリダイレクトされます。

新たに公開されたコンテンツは、「LAB LEAK-THE TRUE ORIGINS OF Covid19(研究所からの流出 新型コロナの真の起源)」というタイトルで、主に2024年12月に発表された下院の報告書に基づいています。この報告書は共和党が主導する特別小委員会によって作成され、新型コロナについて「研究所または研究関連の事故が原因で発生した可能性が高い」と結論付けています。

「LAB LEAK」には、ウイルスが自然界にはない生物学的特徴を持っている▽武漢の研究所は安全性が不十分な状態で研究を行ってきた▽研究所の研究者が生鮮市場で新型コロナが発生する数カ月前に症状を呈していた――などの記載があり、流出説を強調しています。

NBC Newsなどは、多くの科学者は研究所からの流出説よりも、動物から人間への自然伝播説が有力であると考えていると報じています。

パーキンソン病に対する幹細胞を使った二つの臨床試験が実施され、それぞれ有望な結果が示されたようです。

パーキンソン病は、脳内の神経伝達物質「ドパミン」を産生する神経細胞が減少することにより、運動機能に障害が生じる神経変性疾患です。

京都大学などの研究チームが科学誌Natureに発表したのは、iPS細胞(人工多能性幹細胞)を使った研究成果です。チームは50~69歳のパーキンソン病患者7人に対し、 iPS細胞から誘導したドパミン神経前駆細胞を脳に移植しました。

24カ月にわたる追跡調査中、重篤な有害事象は認められなかったといいます。また、有効性を検証した6人中4人の運動症状が改善したとのことです。

米国の研究チームが行ったのはES細胞(胚性幹細胞)を用いた臨床試験です。チームは平均年齢67歳のパーキンソン病患者12人の脳に、ES細胞を用いたドパミン神経前駆細胞製品「ベムダネプロセル(bemdaneprocel)」を移植したそうです。

その結果、18カ月にわたる追跡期間中に重篤な有害事象が発生することはありませんでした。また、運動機能に改善がみられた患者もいたとのことです。

米国の研究チームも、この研究成果を科学誌Natureに発表しました。

世界保健機関(WHO)加盟国は、将来起こり得る感染症の世界的大流行(パンデミック)に備える「パンデミック条約」の条文案に合意しました。16日に最終合意に達し、5月のWHO総会で採択される見通しです。

パンデミック条約は、新型コロナウイルスの感染が拡大したことの教訓を踏まえ、感染症への対策を世界的に強化することを目的とした新たな国際ルールです。2022年から3年にわたり加盟国が協議を続けてきました。

条文案には、病原体の情報を共有すること、医薬品製造に関する技術や知識の途上国への移転、世界的な供給網の確立を目指すことなどが盛り込まれています。

また、病原体の情報を共有した国がワクチンや治療薬を入手できるよう保証する条項もあります。そして、パンデミック時にはWHOが医薬品の最大20%を確保し、発展途上国に分配するといいます。

ただ、ワクチン開発などで世界をリードする米国は、今回の協議に参加していません。今年1月にトランプ米大統領がWHOからの脱退を表明しており、AP通信によると、条約にも調印しないとみられています。

トランプ米政権は、公衆衛生関連の予算の3分の1を削減し、多数の医療プログラムを廃止するほか、研究機関を大幅に縮小する計画を進めているようです。米CNNが報じました。

CNNは、ホワイトハウスの予算担当官から保健福祉省(HHS)に送られた10日付けの暫定版文書を入手したそうです。文書によると、連邦政府の公衆衛生関連支出が年間数百億ドルも削減される可能性があるといいます。

また、複数の医療プログラムや組織が、「米国を再び健康にする」としてトランプ大統領とロバート・ケネディ・ジュニア厚生長官が新設を進めている「健康な米国のための管理機構(AHA)」に統合される予定だとのことです。

特に、疾病対策センター(CDC)は予算の40%以上を削減されることになり、多くの公衆衛生プログラムが完全に廃止されるそうです。CDCは、4月1日に発表された大規模な人員削減で、多くの職員が解雇されました。

国立衛生研究所(NIH)についても、予算を40%以上削減し、27個ある研究機関をわずか八つに減らすことが提案されているといいます。

妊娠(受精)した季節が寒い時期だった人は、エネルギー消費量が高いことを発見したと、東北大学などの日本の研究チームが科学誌Nature Metabolismに論文を発表しました。科学メディアScience Alertがこの研究成果を紹介しています。

脂肪組織は、エネルギーを貯蔵する白色脂肪組織とエネルギーを消費して熱を作る褐色脂肪組織の2種類があります。これまでの研究で、褐色脂肪の活性が高い人ほど肥満になりにくく糖尿病などのリスクが低いことが分かっているといいます。

チームが、健康な若い成人男性356人を調査したところ、寒い時期(1月1日~4月15日または10月17日~12月31日)に受精して生まれた人は、暖かい時期(4月16日~10月16日)に受精して生まれた人に比べて褐色脂肪の活性が高いことが分かりました。なお、生まれた時の季節は褐色脂肪に影響を及ぼさなかったといいます。20〜78歳の健康な男女286名を対象とした別の調査でも、寒い時期の受精と褐色脂肪の活性化の有意な関連性が示されたそうです。

また、褐色脂肪の活性化にともないエネルギー消費量が増加し、肥満度の指標となるBMI(体格指数)や内臓脂肪量が低下することも分かりました。さらに、気象データの分析から、受精時期の外気温の低さと日内寒暖差の大きさが、褐色脂肪活性の主な決定要因であることも示されたといいます。

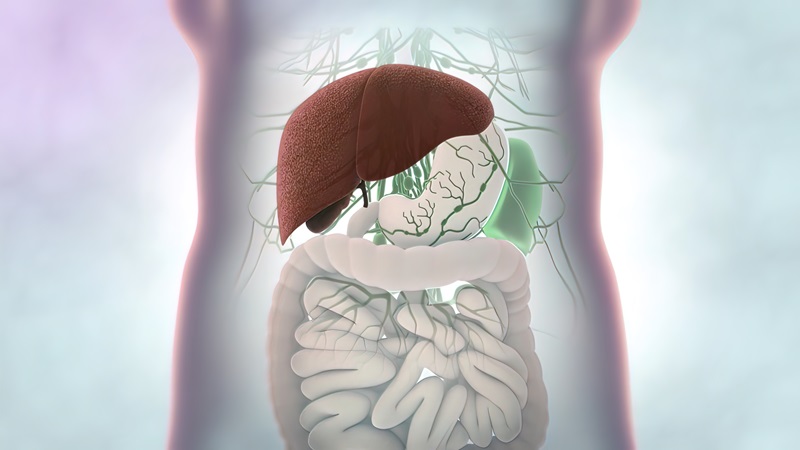

米食品医薬品局(FDA)は、遺伝子操作したブタの肝臓を使って、肝不全患者の血液をろ過する臨床試験の実施を承認したそうです。遺伝子操作したブタの臓器の開発を行っている米国のバイオテクノロジー企業「イー・ジェネシス(eGenesis)」などが15日に発表しました。AP通信が報じました。

今回の試みは、近年研究が進んでいるブタの臓器移植を発展させたものです。ブタの肝臓をヒトに移植する代わりに、特殊な装置を使って体外で患者とつなげるのだそうです。この装置は通常、ドナーから提供された肝臓を保存するために使用されているものだといいます。

肝臓は唯一、再生が可能な臓器です。そこで、ブタの肝臓が数日間血液をろ過する間、患者本人の肝臓を休ませることで、再生の可能性が高まることを期待しているそうです。

治験は今春にも実施される予定で、対象は肝移植の資格がない肝不全患者最大20人とのことです。

米国では、毎年推定3.5万人が急性肝障害で入院しているそうです。治療の選択肢はほとんどなく、死亡率は50%に達するといいます。多くの患者は肝移植の資格がないか、ドナーとのマッチングが間に合わないとのことです。

過剰なCT(コンピューター断層撮影)検査をやめれば、多くの命を救うことができるかもしれません。米国の研究チームが、これまで考えられていたより3~4倍も被ばくが原因でがんを発症している可能性があると、医学誌JAMA Internal Medicineに研究成果を発表しました。

がんをはじめとする体内のさまざまな病巣はCT検査で発見することができますが、X線を用いるため放射線による被ばくを伴います。チームは、2023年に米国内で6151万人に対して行われた9300万回のCT検査について分析を行いました。

その結果、CT検査による被ばくが原因で、将来的に10.3万件のがん症例が発生すると推計されたそうです。このままいけば、ゆくゆくは「CT関連がん」が米国における年間の新規がん症例の約5%を占める可能性があるといいます。

CT関連のがん発生リスクは乳児や子ども、青年期の若者で特に高いことが分かったそうです。ただし、CT検査を受ける割合は成人が最も高いため、症例数は成人で一番多くなると予測されました。成人は腹部と骨盤のCT、子どもは頭部のCTが最もがんの発生につながる可能性が高いとのことです。

MRI検査の造影剤に含まれる金属「ガドリニウム」によって、「腎性全身性線維症」などの重篤な副作用がまれに起こります。米国の研究チームが、多くの食品に含まれ植物のあくの成分である「シュウ酸」が副作用発生の一因の可能性があると、科学誌Magnetic Resonance Imagingに論文を発表しました。

腎性全身性線維症は、皮膚が硬化したり関節が動きにくくなったりするほか、肺や心臓や肝臓などにも症状が出ることがあり、死に至ることもある病気です。

チームは、ほうれん草やナッツ類、ベリー類、チョコレートなどに含まれるシュウ酸が、金属イオンに結合する性質を持っていることから、腎性全身性線維症との関係を調べることにしたそうです。シュウ酸はカルシウムと結合し、尿路結石の原因になることでも知られています。

試験管で実験を行ったところ、シュウ酸が造影剤から微量のガドリニウムを沈殿させ、ナノ粒子の形成を促すことが示されたそうです。そしてこのナノ粒子が、腎臓をはじめとするさまざまな臓器の細胞に侵入することが分かったといいます。こうしたナノ粒子が形成されるかどうかは、個人の代謝環境の違いによると考えられるそうです。

なお、シュウ酸はビタミンCを含む食品やサプリメントを摂取すると体内でも産生されるとのことです。

一般的に、結婚は健康状態の改善や長寿に関連すると考えられています。しかし、結婚していない人の方が認知症を発症するリスクが低くなるとの研究成果が示されたようです。米国とフランスの研究チームが医学誌Alzheimer’s & Dementiaに論文を発表しました。

チームは平均年齢71.79歳の認知症ではない2万4107人を18.44年にわたり追跡しました。その結果、結婚している人と比べた認知症発症リスクは、離婚した人が34%、一度も結婚したことがない人が40%、死別した人が27%、それぞれ低くなることが分かったそうです。

離婚した人と結婚したことがない人においては、健康状態や生活習慣、遺伝などさまざまな要因を調整した後も、こうした関連性は有意なままだったといいます。離婚した人や結婚したことがない人は、軽度認知障害から認知症に進行する可能性も低かったとのことです。

認知症の中でもアルツハイマー病とレビー小体型認知症について、結婚している人に比べて結婚していない人はリスクが低くかったそうです。

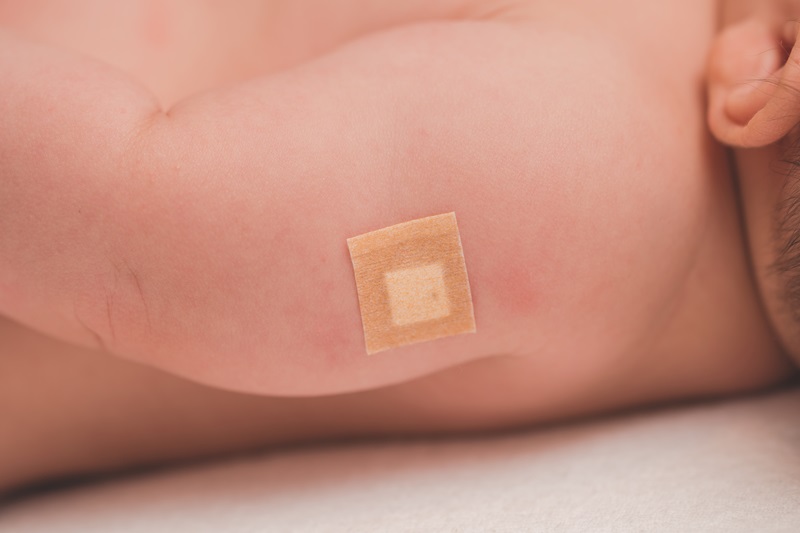

ワクチンで誘導される免疫応答のレベルに個人差があるのはなぜなのでしょうか。オーストラリアの研究チームが、新生児期に使用された抗菌薬が関係している可能性があると科学誌Natureに発表しました。

チームは、経膣分娩で生まれた健康な赤ちゃん191人を生後15カ月まで追跡しました。その結果、新生児期に抗菌薬を投与された赤ちゃんは、13価肺炎球菌(PCV13)ワクチンで誘導される抗体の量が少なく、免疫応答が弱いことが分かったそうです。一方で、分娩中に母親に使用される抗菌薬は、赤ちゃんのワクチン関連の免疫応答に影響しなかったといいます。

また、無菌マウスを使った実験で、新生児期に抗菌薬を投与された赤ちゃんの免疫応答の低さには腸内細菌叢(腸内フローラ)におけるビフィズス菌の減少が関連していることが示されたといいます。そこで、さまざまなビフィズス菌株を含有する乳児用のプロバイオティクスをマウスに投与したところ、抗菌薬による悪影響が解消され、PCV13ワクチン関連の免疫応答が高まったとのことです。

チームは、ワクチン接種前に抗菌薬を使われた乳児は、ビフィズス菌の多い腸内細菌叢を改善させることでワクチンの効果を高めることができるとみているようです。

米国のロバート・ケネディ・ジュニア厚生(保健福祉省:HHS)長官は10日の閣議で、「9月までに自閉症のまん延を引き起こした原因が明らかになる」と述べたそうです。HHSはトランプ大統領の指示の下、自閉症の診断率が「急上昇」している原因を探るため、世界中から数百人の科学者が参加する大規模な調査活動を開始したといいます。米国の各メディアが報じました。

米ABC Newsによると、この20年間で自閉症の診断率が上昇したことは事実ですが、専門家は自閉症への認識の高まりや自閉スペクトラム症(ASD)の定義拡大などの影響を指摘しているそうです。米疾病対策センター(CDC)のデータによると、2000年に自閉症と診断された8歳児は150人に1人でしたが、20年には36人に1人と増加しています。ケネディ長官は、最新のデータではこの割合は31人に1人にまで上昇していると主張しているようです。

ケネディ長官は、これまでにMMR(はしか、おたふくかぜ、風疹)ワクチンと自閉症の関連性について、たびたび問題提起してきました。トランプ大統領の指示の下で行われる大規模調査は食物、水道水、大気汚染などを含むあらゆる可能性について行う予定とのことです。

米ニューヨーク大学ランゴーン医療センターで昨年11月にブタの腎臓の移植手術を受けたアラバマ州の女性が、拒絶反応の兆候が見られたため、4月4日にこの腎臓を摘出する手術を行ったそうです。拒絶反応の原因は現在調査中とのこと。AP通信が報じました。

女性は透析治療が必要になったものの順調に回復し、アラバマ州の自宅に戻ったそうです。女性はブタの腎臓と共に130日間生活しました。これはブタの臓器を移植されたヒトとしては最長記録です。

拒絶反応の兆候が生じる直前、2016年から受けていたという過去の透析治療に関連する感染症を発症していたそうです。この感染症と戦うため、移植後の拒絶反応を抑える免疫抑制薬の量をわずかに減らしたといいます。拒絶反応の兆候に対し医療チームは、高用量の免疫抑制薬を使ってブタ腎臓を温存するよりも、摘出する方が患者にとって安全であると判断したとのことです。

女性がブタの腎臓を移植したのは、異常なほどヒトの腎臓を拒否する体質で、通常の移植手術を受けることができなかったためです。昨年11月25日に同医療センターで10個の遺伝子を改変したブタの腎臓を移植する手術が行われました。術後約3週間の時点でも拒絶反応のわずかな兆候が表れ、治療を受けていました。

医療用大麻は、慢性疾患患者の「健康関連の生活の質(HRQOL)」を改善するのに役立つようです。オーストラリアの研究チームが、 科学誌PLOS One に論文を発表しました。

チームは、2020年11月~21年12月にオーストラリア国内で新たに医療用大麻オイルを処方された18〜97歳の慢性疾患患者2353人を12カ月にわたり追跡調査しました。3カ月の時点で報告された全般的なHRQOLの改善は、12カ月時点まで維持されることが分かったそうです。倦怠(けんたい)感、痛み、睡眠にも改善がみられたといいます。

また、不安、うつ、不眠症、慢性疼痛の診断を受けた患者は、それぞれの疾患に特異的な症状が12カ月にわたり軽減しました。全般性不安障害、慢性疼痛、不眠症、心的外傷後ストレス障害(PTSD)の治療を受けていた患者はみな、HRQOLが向上したそうです。一方、運動障害患者では、HRQOLは向上したものの、運動機能の有意な改善は認められませんでした。

オーストラリアでは16年に医療用大麻が合法化されて以降、新たに100万人以上の患者が医療用大麻を処方されています。

脱毛症の新たな治療につながる可能性のある発見です。シンガポールとオーストラリアの研究チームが、髪の毛の成長に重要な役割を果たすタンパク質を特定したと、科学誌Nature Communicationsに論文を発表しました。

チームが着目したのは、傷ついたり害を及ぼしたりする可能性のある細胞が自殺するプログラム「アポトーシス」から、さまざまな組織を守る役割を持つことで知られる「MCL-1」と呼ばれるタンパク質です。

チームは、このタンパク質の産生が阻害されると、その後マウスの毛が生えなくなることを発見したそうです。毛を産生する皮膚組織の「毛包」は、成長期、退行期、休止期の3ステージを繰り返します。MCL-1には毛包の再生を担う「毛包幹細胞」が休止期から再び目覚める際にストレスやダメージを受けるのを防ぐ役割があるそうです。

そのため、MCL-1がなければ、毛包幹細胞は正常に機能しなくなるといいます。さらにチームは、MCL-1の発現が調整される仕組みも明らかにしたそうです。

脱毛症には複数の種類があり、MCL-1が全ての治療の鍵を握るわけではありませんが、今回の発見は毛包の発毛能力に関して非常に重要とのことです。

胎児期や小児期に汚染された大気に暴露すると、脳に悪影響が及ぶようです。スペインの研究チームが、オランダの都市ロッテルダムに住む子どもの脳を調べた結果を発表しました。

チームが科学誌Environment Internationalに発表した論文は、3626人のデータを分析した結果です。研究対象の子どもたちは、10歳と14歳の時に脳スキャンを受けたといいます。

その結果、生まれてから3歳までの間に、微小粒子状物質「PM2.5」に多く暴露した子どもは、感情の処理や生存に適した行動(情動反応)に関わる「扁桃体」と、注意や運動調整、聴覚機能に関与する「大脳皮質」の接続性が低いことが分かったそうです。

さらに、1回目の脳スキャンが実施される1年前に、粒子状物質「PM10」に多く暴露していた子どもは、刺激の検出や内省、自己認識をつかさどるネットワークの接続性が低かったといいます。

これらは感情処理や認知機能に影響を与える可能性があるとのことです。

また、チームが科学誌Environmental Pollutionに発表した別の研究は、子ども4243人を対象に実施しました。母親が妊娠中にPM2.5や銅などの大気汚染物質に暴露すると、子どもが8歳の時に記憶に関連する「海馬」が小さい傾向にあることが示されたそうです。

植物油などに多く含まれるリノール酸が、悪性度の高いトリプルネガティブ乳がん(TNBC)の増殖を促す可能性があるそうです。米国の研究チームが科学誌Scienceに研究成果を発表しました。

リノール酸は体内で作ることができないため、食物から摂取する必要がある必須脂肪酸「オメガ6脂肪酸」の一種です。不足すると皮膚の障害や免疫機能の低下などが起こるといわれています。

チームは、リノール酸が「FABP5」と呼ばれるタンパク質と結合することで、腫瘍細胞を成長させる「mTORC1シグナル伝達経路」を活性化させることを発見したそうです。FABP5は、他のサブタイプの乳がんに比べてTNBCで特に高レベルで産生されるといいます。

TNBCマウスにリノール酸が豊富なエサを与えたところ、FABP5レベルの上昇とmTORC1経路の活性化が認められ、腫瘍の成長が促進されたそうです。

また、新たにTNBCと診断された患者の腫瘍や血液を調べたところ、FABP5とリノール酸のレベルが上昇していることが明らかになったとのことです。

糖尿病の改善に、持久力の高い一流アスリートの便移植が有効かもしれません。フランスの研究チームがマウスへの便移植の実験で、インスリンに対する感受性の向上と、糖の代謝物であるグリコーゲンの貯蔵が筋肉で増加することを発見したと、科学誌Cell Reportsに論文を発表しました。

チームは、幅広い有酸素運動能力(全身持久力)を持つ標準体重の健康な男性50人から便を採取し、腸内細菌の組成や密度、多様性、代謝機能を分析したそうです。その結果、有酸素運動能力の高いアスリートは、腸内細菌の多様性や密度が低い一方で、善玉菌によって作られる代謝物「短鎖脂肪酸」の濃度が高いことが分かったといいます。

そして、こうしたアスリートは、短鎖脂肪酸の産生に関与する腸内細菌「プレボテラ・コプリ」と「ファスコラークトバクテリウム・スクシナテュテンス」が豊富だったそうです。

腸内細菌の役割を調べるために、チームは有酸素運動能力が高いアスリートの便を無菌マウスに移植する実験を実施しました。すると、マウスのインスリン感受性が向上し、筋肉において運動時のエネルギー源となるグリコーゲンの貯蔵が増加することが明らかになったそうです。ただし、マウスの持久力は改善しなかったとのことです。

米国で2013~22年に、「侵襲性A群レンサ球菌感染症(iGAS)」の症例数が2倍以上に増加したことが米疾病対策センター(CDC)の調査で明らかになりました。

A群レンサ球菌は一般的には咽頭炎の原因になる細菌ですが、まれに壊死性筋膜炎などの重篤な状態につながる侵襲性の感染症を引き起こします。さらに、劇症化すると手足の壊死や多臓器不全を起こし、「人食いバクテリア」による感染症とも呼ばれる病気につながることがあります。

CDCが米国内の10州に住む3490万人のデータを分析したところ、13年に10万人あたり3.6例だった侵襲性の感染症の発生率が、22年には8.2例に上昇したことが分かりました。9年間で計2万1312人の患者が特定され、このうち1981人が死亡したそうです。こうした増加の原因についてCDCは、糖尿病や肥満の人が増えたことで、一部の人々が細菌感染に脆弱になったことを挙げています。

また、違法薬物を針で注入する際に細菌が血液に侵入する可能性も考えられ、実際に違法薬物を注射している人の侵襲性の感染症が増えているそうです。さらに、65歳以上の高齢者やホームレスなどでも発生率が高かったとのことです。

この研究成果をまとめた論文は医学誌JAMAに掲載されました。

性欲減退を改善するには、長期間の「断続的断食」が有効かもしれません。ドイツと中国の研究チームが、科学誌Cell Metabolismに論文を発表しました。

チームは、長期にわたって断続的断食をした高齢の雄マウスが、異常に多くの子どもを残すことを発見したそうです。この現象は、断食によって生殖器や内分泌の状態が変化したことではなく、断食マウスの交尾の回数が異常に多くなることに起因すると明らかになったといいます。

マウスに行った断食は、24時間エサを自由に食べられるようにした後、次の24時間は水だけを与えるというもので、このサイクルを22カ月間続けました。この期間中は雌マウスとの接触を遮断し、その後、雌マウスと引き合わせました。

6カ月間、同様の断食をした若いマウスでも交尾が増加したそうです。一方で、数週間の断食をさせた場合は、若いマウスも高齢マウスも性欲は増強しなかったといいます。

また、断食による交尾の増加には、性行動に影響を及ぼす神経伝達物質「セロトニン」レベルの低下が関連していることも分かりました。断食によってセロトニンの材料になる必須アミノ酸「トリプトファン」の摂取量が減少することで、脳内のセロトニンレベルが低下し、性欲が高まる可能性があるとのことです。

米テキサス州保健局は6日、麻疹(はしか)に感染した子どもが3日に死亡したと発表しました。死亡したのは学齢期の女児で、はしかの合併症で入院し、治療を受けていたといいます。女児はワクチン未接種で、基礎疾患は確認されていないとのことです。テキサス州では2月に、はしかの感染で6歳の子どもが死亡しており、死者は今年2人目です。

今年1月以降、テキサス州ではしかの感染が急速に広がっており、4月4日時点で州内の感染者は計481人に達したそうです。隣のニューメキシコ州でも、はしかが原因で死亡したとみられる成人の症例が1件確認されています。米国では過去10年、はしかによる死者は報告されていませんでした。

米保健福祉省(HHS)長官のロバート・ケネディ・ジュニア氏はワクチン懐疑派で知られますが、2人目の子どもの死亡を受け、ソーシャルメディアX(旧Twitter)に「はしかの広がりを防ぐために最も有効な方法はワクチンだ」と投稿したそうです。

はしかはワクチンの2回接種で97%の効果が得られます。一方でワクチン未接種の場合、命に関わる病気を引き起こすことがあります。子どもの患者の5人に1人が入院し、20人に1人が肺炎を発症、まれに脳の腫れが起こるとのことです。

脳卒中によって話せなくなった女性が、頭の中で考えた言葉や文章をリアルタイムで音声に変換することができる装置を使い、再び会話をすることができるようになったそうです。米国の研究チームが科学誌Nature Neuroscienceに論文を発表しました。

チームは脳卒中発症後に18年間話すことができなかった47歳の四肢まひの女性の脳に、この装置を埋め込む臨床試験を実施しました。そして、女性が脳内で文章を作っている際の脳活動を電極を使って記録し、かつての女性の声を合成したシンセサイザーで、女性が頭の中で思い浮かべた文章を女性が話しているかのように音声化することに成功したといいます。

これまで開発された同様のブレイン・コンピュータ・インターフェース(BCI)は、脳内で思い浮かべた文章とコンピューターによる音声化の間にわずかな遅れが生じていたそうです。こうした遅れは、自然な会話の流れを阻害し、ミスコミュニケーションやフラストレーションにつながる可能性があります。一方、今回の装置は、文章の終わりまで待たずに、その場ですぐさま処理が行われるとのことです。

AP通信によると、継続的な投資があれば、さらなる研究を行った上で、10年以内にこの装置が実用化される可能性があるそうです。

ホルモンを含まない男性用経口避妊薬の開発が進んでいます。精子の産生を抑制する「YCT-529」と呼ばれる世界初の薬は、既に治験の第1相が終了し、安全性と有効性を評価する第2相が2024年9月からニュージーランドで始まっているそうです。米国の研究チームが、治験を始める根拠となった動物実験の結果を科学誌Nature Communicationsに発表しました。

精子の産生にはビタミンAの代謝物「レチノイン酸」が不可欠です。チームが開発したYCT-529はその受容体「レチノイン酸受容体α(RAR-α)」の作用を阻害することで、精子が生成されるのを防ぐそうです。そして、RAR-αのみを標的にしているため、これまで開発が進められてきた男性ホルモンを抑制する避妊薬と比べて、精神面や性欲減退などの副作用が少ないといいます。

チームが雄マウスにこの避妊薬を投与する実験を行ったところ、パートナーの雌マウスの妊娠が100%近く抑制されたそうです。YCT-529を使い始めてから1カ月以内に、避妊の効果が現れたといいます。サルの実験でも、重篤な副作用に見舞われることなく、精子の数が急減することが確認されたとのことです。マウスもサルも、薬の投与が中止されると、すぐに元の生殖能力が戻ったといいます。

なお、治験の第1相の詳しい結果はまだ公表されていませんが、有望な結果が示されたようです。

立ち上がると心拍数が大きく上昇し、めまいやブレインフォグ(頭の中に霧がかかったようになる状態)などの症状を特徴とする「体位性頻脈症候群(POTS)」は、未解明なことが多く診断や治療の方法が確立されていません。オーストラリアの研究チームが、POTSの根本的な問題は脳の血流悪化の可能性があることを突き止めたと、科学誌Scientific Reportsに論文を発表しました。

POTSは若い女性に多くみられ、自律神経障害が関連すると考えられています。ウイルス感染、脳震とう、手術、妊娠などをきっかけに発症することが多く、まだ認知度の低い疾患です。

チームは、深刻なブレインフォグに苦しむ平均34.8歳のPOTS患者56人に対し、脳の血流を測定するSPECT(スペクト)検査を実施しました。その結果、参加者の61%で、横になっている時でも脳の主要な領域で血流が低下していることが分かったそうです。

特に、実行機能や感覚、運動に関与する領域が影響を受けたといいます。これにより、計画、意思決定、集中、感覚情報処理が困難になり、日常生活や全体的な幸福感に悪影響が及ぶ可能性があるとのことです。

チームは、今後の研究で、脳血流の管理が治療などに果たす役割を調べることの重要性を指摘しています。

帯状疱疹ワクチンの接種が認知症リスクを抑制する可能性があるそうです。米国の研究チームが、28万人以上のデータを分析し、研究成果を科学誌Natureに発表しました。

チームは、2013年に英ウェールズで始まった帯状疱疹ワクチンプログラムに着目。分析の結果、帯状疱疹ワクチン(弱毒生水痘ワクチン)の接種者は、未接種者に比べて、その後7年間で認知症を発症するリスクが20%低くなることが分かったそうです。また、ワクチンによる認知症リスクの予防効果は、男性よりも女性の方がはるかに高いことも明らかになったといいます。

これまでにも、帯状疱疹ワクチンの認知症リスク抑制の効果を示唆する研究結果が報告されていたそうです。しかしチームは、今回の研究の意義を強調しています。

ウェールズのプログラムは、13年9月1日の時点で79歳の人に対して1年間、弱毒生水痘ワクチンを受ける資格が与えられ、80歳になっている人に接種資格は与えられませんでした。このため、健康状態の近い、わずかな年齢差の人のデータを比較することができたとのことです。

帯状疱疹は水痘(水ぼうそう)と同じウイルスが原因で、痛みをともなう発疹が現れる皮膚疾患です。このウイルスは多くの成人の神経細胞に潜伏しており、加齢や免疫機能の低下などによって再活性化して発症します。

コーヒーは健康にさまざまな良い影響をもたらすことが知られています。しかし、コーヒーには血中のLDL(悪玉)コレステロール値を上昇させてしまう成分が含まれており、その成分の濃度はいれ方によって大きく異なるそうです。スウェーデンの研究チームが医学誌Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseasesに論文を発表しました。

LDLコレステロール値を上昇させるのは「ジテルペン」という物質の一種である「カフェストール」と「カーウェオール」です。

チームが、医療施設に設置されているコーヒーマシン14台でいれたコーヒーのジテルペン濃度を分析したところ、中央値はカフェストールが174mg/L、カーウェオールが135mg/Lでした。

一方、ペーパーフィルターを使ってハンドドリップでいれたコーヒーはカフェストールが11.5mg/L、カーウェオールが8.2mg/Lだったといいます。煮出しコーヒーのジテルペン濃度は、コーヒーマシンより高かったといいます。

1日3杯のコーヒーを週5日飲む人が、いれかたをコーヒーマシンからペーパーフィルターに変えると、LDLコレステロールの減少によりアテローム性動脈硬化の相対リスクが5年間で13%、40年間で36%それぞれ低下すると推計されるそうです。

砂糖の代替品として広く使用される低カロリーの甘味料「スクラロース」はダイエットに有効なのでしょうか。米国の研究チームが、スクラロースを摂取すると、甘味に見合うカロリーが取り込まれないことで脳が混乱し、食欲の増加につながってしまう可能性があると、科学誌Nature Metabolismに論文を発表しました。

スクラロースは砂糖から合成され、砂糖の600倍の甘味度を持つといいます。チームは、健康、太り過ぎ、肥満の若年成人を均等に計75人集めました。そして、スクラロース入り飲料、砂糖入り飲料、水の3種類を各300mlずつ別の日に飲んでもらった上で、脳や血液の変化を分析したそうです。

その結果、スクラロースは砂糖に比べて、食欲を調整する脳の視床下部の活動と空腹感を増加させることが分かったといいます。水と比較すると、スクラロースの摂取で視床下部の活動は増えたものの、空腹感に違いは認められなかったそうです。こうした変化は、肥満の人で特に顕著だったといいます。

また、砂糖と違い、スクラロースを摂取しても満腹感を生み出すホルモンの値は上昇しなかったとのことです。

ヒトパピローマウイルス(HPV)は、子宮頸がんをはじめとする複数の種類のがんを引き起こすだけでなく、心血管疾患リスクにも関連するようです。米国の研究チームが、米イリノイ州シカゴで3月29~31日に行われた米国心臓病学会(ACC)で研究成果を発表しました。

チームは、HPV感染と心血管疾患に関するデータが掲載されている七つの研究から、計25万人近くについて3~17年にわたり追跡したそうです。分析の結果、HPV陽性者は、陰性者に比べて心血管疾患を発症するリスクが40%高く、心臓の動脈にプラークが蓄積して心筋の血流が低下する冠動脈疾患を発症するリスクが2倍になることが分かったといいます。

病歴や生活習慣など病気に与えるさまざまな要因(交絡因子)を調整した後でも、HPV陽性者の心血管疾患リスクは33%高かったといいます。一方で、高血圧との有意な関連性は認められなかったそうです。

HPVと心血管疾患の関連のメカニズムは分かっていませんが、チームはHPV感染による慢性炎症が関係しているとみているようです。HPV感染を予防するには、10代のうちにHPVワクチンを接種することが有効であることが知られています。

プラセボ(偽薬)であることを患者に告げたうえで投与するオープンラベルプラセボ(OLP)には、過敏性腸症候群や慢性腰痛などさまざまな症状に効果があることが知られています。スイスの研究チームが、月経前に心や体に不調が生じる「月経前症候群(PMS)」の治療にも有効な可能性があると、医学誌BMJ Evidence-Based Medicineに論文を発表しました。

チームは、中等~重度のPMSか月経前不快気分障害(PMDD)に苦しむ18~45歳の女性150人を3群に分けて調査しました。

普段通りPMS治療薬を服用した群は、症状の強さが33%、日常生活への支障が45.7%抑制されたといいます。一方で、OLPの効果について詳しく説明を受けた上でプラセボを服用した群は、PMS症状の強さが79.3%、日常生活への支障が82.5%減ったそうです。また、OLPの効果については説明されず、服用するものがプラセボであることだけを知っていた群は、症状の強さが50.4%、日常生活への支障が50.3%減少しました。

なお、PMS患者に一般的に処方される選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)や低用量ピルは、めまいや吐き気、体重増加などの副作用があることで知られています。OLPを服用した2群で深刻な副作用はなかったそうです。

マラソン直後にランナーの記憶力が悪くなったり物事に対する反応が遅くなったりすることがあるそうです。スペインの研究チームが、過酷な運動によってエネルギー不足になると、脳が自身の脂肪組織をむしゃむしゃ食べ始めることがその現象を引き起こしている可能性があるとして、科学誌Nature Metabolismに論文を発表しました。

チームは、ランナー10人(男性8人、女性2人)が42kmを走る前と後に撮影した脳のMRI画像を分析しました。すると、マラソンから24~48時間後、体の内外から入って来る情報をまとめて運動や動作につなげる脳領域と、感覚や感情の統合に関与する脳領域において、ミエリン(髄鞘<ずいしょう>)が減少していることが明らかになったといいます。

ミエリンは脂質に富んだ組織で、神経細胞(ニューロン)の情報のやり取りを担う突起(軸索)を包み込んでいます。マラソンから2週間後にミエリンの量は回復に向かい始め、2カ月後にはマラソン前の水準に戻ったそうです。

チームは、マラソン中に脳の主なエネルギー源であるグルコースが減少すると、ミエリンがエネルギーとして代用されるとみています。マウスを使った別の研究でも、脳内のグルコース不足に備えてミエリンがエネルギー貯蔵庫の役割を果たしていることが分かっているとのことです。

麻疹(はしか)が流行している米国のテキサス州とニューメキシコ州で、はしかで入院した患者がビタミンAの過剰摂取によるとみられる中毒症状を引き起こしている症例が報告されているそうです。米保健福祉省(HHS)長官のロバート・ケネディ・ジュニア氏が、ビタミンAがはしかの「予防薬」になり得るという発言をしており、それが影響している可能性があります。米CNNが報じました。

流行の中心地に近いテキサス州ラボックの小児病院では、ビタミンAの過剰摂取が原因とみられる肝機能の異常が複数の患者から見つかったといいます。中毒症状を引き起こしている小児の入院患者は全員がワクチン未接種だったとのことです。

ケネディ氏は、はしか流行の対応としてビタミンAの摂取に重きを置いています。しかし、ビタミンAには免疫機能全般を支える役割はありますが、はしか感染を予防するとの証拠は見つかっていません。逆にビタミンAの過剰摂取は、皮膚や目の乾燥から肝機能障害に至るまで健康にさまざまな悪影響を及ぼすといいます。

はしかを予防できる唯一の手段はワクチンです。2回接種で97%の効果が得られます。

米保健福祉省(HHS)当局者は3月28日、2016年から食品医薬品局(FDA)でワクチン関連部門のトップを務めてきたピーター・マークス氏が辞任したと発表しました。米国の複数のメディアが報じています。米NBC NewsやCNNによると、マークス氏は辞職か解雇かの選択を迫られ、職を追われたそうです。

マークス氏は、FDA長官代行に宛てた辞意を表す書簡で、HHS(厚生)長官のロバート・ケネディ・ジュニア氏について「真実と透明性を望んでいるのではなく、むしろ彼自身の誤った情報や嘘に従順であることを望んでいることが分かった」と指摘したといいます。

新型コロナウイルスワクチンを巡っても二人の立場は真逆でした。マークス氏がワクチンの迅速な開発や承認に重要な役割を果たした一方で、ケネディ氏はコロナワクチンに批判的で、過去には「これまでに作られた中で最も致命的なワクチン」との発言もしているとのことです。また、ケネディ氏は他のワクチンに対する懐疑的な姿勢もたびたび物議を醸してきました。

マークス氏は、ワクチンへの信頼を損なうことは「無責任で、公衆衛生に有害であり、我が国の健康、安全、危機管理にとって明らかに危険である」と書簡に記したといいます。

欧州医薬品庁(EMA)は、米国で昨年7月に承認された米製薬大手イーライリリーの早期アルツハイマー病(AD)治療薬「ケサンラ(一般名ドナネマブ)」について、販売承認を推奨しないことを決めました。AP通信が報じました。

ケサンラはADの原因の一つとされるタンパク質アミロイドβの塊(アミロイドプラーク)を除去する薬で、ADによる軽度認知障害の進行を抑制する効果が確認されています。しかし、脳の出血や腫れなどのリスクが指摘されており、EMAはケサンラを使用するリスクがメリットを上回ると判断しました。

ケサンラはこれまでに米国のほか、日本や中国でも承認されています。イーライリリーは、再審査を通じてEMAとケサンラに関する議論を続けていきたいとコメントしているそうです。

EMAは昨夏、エーザイが開発したAD治療薬「レケンビ(一般名レカネマブ)」についても同様の懸念があるとして販売承認を推奨しない決定を下しましたが、数カ月後にその決定を覆しています。