がん医療の意義とは? 患者さんの持つ「宇宙」に気づいた時、

その答えが見えてきた

◆白血病の少年との出会い

ここで改めて、荒井さんのキャリアを振り返ってみたい。

医師を志した当初から、がん医療にかかわることを目指していたわけではなかった。大学在学中は、勉強より全学学生会の委員長として、もっぱら勉強以外の活動に忙しい毎日だった。「成績も『やっと卒業』のレベルで、多分大学としての期待もなかったのでしょう」と笑う。公衆衛生学が好きだった荒井さんに、「厚生省(当時)技官への道に進んではどうか」と勧めたのは、当時、同大学附属病院長(のちに学長、学校法人慈恵大学理事長)の阿部正和氏(故人)だった。

しかし、入省は決まったものの、「せっかく医師になったのだから患者さんにも接してみたい」と、国立東京第二病院での内科研修を希望。とりあえず2年間という約束で臨床現場に入った。しかし各科をローテートしてみると、いずれの仕事もおもしろく、2年間の約束が3年、4年と延長。5年目に、「本省に戻るのか戻らないのか」を迫られ、「すみません、戻りません」と退路を絶ち、臨床医の道を進むことになった。その間、そして結果的にその後も、キャリアの本流だった大学医局には一度も属していない。「アウトロー的な渡世観ゆえの選択?」と尋ねると、「まったくその通り」という答えが返ってきた。

東京第二病院では各科を回った荒井さんだが、当初、がん医療は遠い存在だったという。「あのころは現在のような有効な薬剤はなく、抗がん剤はたまに効くことがあっても副作用が強く、今と比べれば悲惨な状況でした。血液製剤やグロブリンなどの当時でも高価な薬剤を使っても、患者さんは3カ月か、半年、1年で亡くなってしまう。無駄なことをしているような気がして……。抗がん剤治療が一番嫌いでした」

そんな見方を180度変えたのは、卒後3年目にたまたま担当した小児白血病の男の子だった。感染症があるためにほとんど個室から出られないその子の部屋に通い、話をし、遊び相手をするうちに、荒井さんに見える景色が変わっていった。

「その小さな部屋に彼の宇宙があると気づいて、衝撃を受けたのです。一見自由に見えますが、私たちも本当はとても狭い範囲で生きているだけです。その範囲から出ると言ったって、日本から出るのは稀ですし、地球から出るわけでもない。宇宙の大小ではなく、その人のもっている宇宙そのものが大切なんだ、ということに気づきました。そう気づいた時、誰でもいつか死ぬわけですが、時間の長短や宇宙の大小ではなく、その人の宇宙を大切にすること、それを維持するために力を注ぐことも医師の大事な仕事だと気づきました」

この時から、荒井さんは腫瘍内科医をキャリアの目標に据える。84年には本格的に化学療法を学ぶために、愛知がんセンター化学療法部長(のちに総長)の太田和雄氏を頼って同センターに就職。内科のポストに空きがなく、血管造影の経験があるからと空席があった放射線診断部に配属された。そして、このころから、世界を動かす技術革新を次々と成し遂げていく。まだ20代後半から30代にかけての若手時代だ。

◆肝動注化学療法へのチャレンジ

荒井さんが確立し、今や世界中で行われている技術の一つに、肝動注化学療法がある。この技術を編み出したのも、東京第二病院勤務時代、卒後わずか3、4年目だった。

当時、荒井さんは海外や日本の一部で動注化学療法という方法が試みられているのを知った。がん病巣部に血液を送りこんでいる栄養血管から抗がん剤を投与することで、全身投与に比べてずっと少ない投与量で、局所的に抗がん剤の濃度を極めて高くすることができる。結果、薬の効果が高く、かつ副作用は軽くなる。荒井さんはこの技術を当時治療法のなかった転移性肝がんの治療に活かしたいと考えた。

だが肝がんの場合、当時使われていた抗がん剤(5-FU)を少量ずつ持続注入するポンプを、患者の肝動脈に入れたカテーテルと常時つないでおかなければならなかった。論文を読みながら、独学で実践してみると、がんを縮小させる効果は劇的だ。しかし患者の負担が非常に大きかった。「せめてシャワーを浴びる間だけでもポンプを外せないものか」と思ったものの、当時は「カテーテルには常に薬剤を通しておかないと詰まる」が常識。「どうすれば詰まらせず、ポンプから解放できるか」を考え抜いた末、血液が固まらない薬を少量注入しておけば、「ポンプを外しておくことは可能。すべてを皮下に埋め込んでしまうこともできる」という発想にたどり着いた。

間もなく、荒井さんは国内企業の協力のもと「皮下埋め込み式リザーバー」を開発、1983年に論文として発表した。以来、80年代を通じて肝動注化学療法は世界を席巻した。リザーバーは「ポート」と名前を変え、最新の全身化学療法でも必須の器具として活用されている。

肝動注化学療法は今、全身化学療法の飛躍的な進歩で治療の最先端からは引いた状態にあるが、この技術の開発過程での発見が、荒井さんを全面的にIVRの道に引き込んだ。当時、欧米ではカテーテルの留置は開腹手術で行うのが常識だったが、荒井さんは血管撮影の技術を活かして経皮的に留置する技術を確立した。その技術こそ日本に入ってきたばかりのIVRそのものだった。

◆Angio-CTの開発、そして挑戦と安全性の狭間

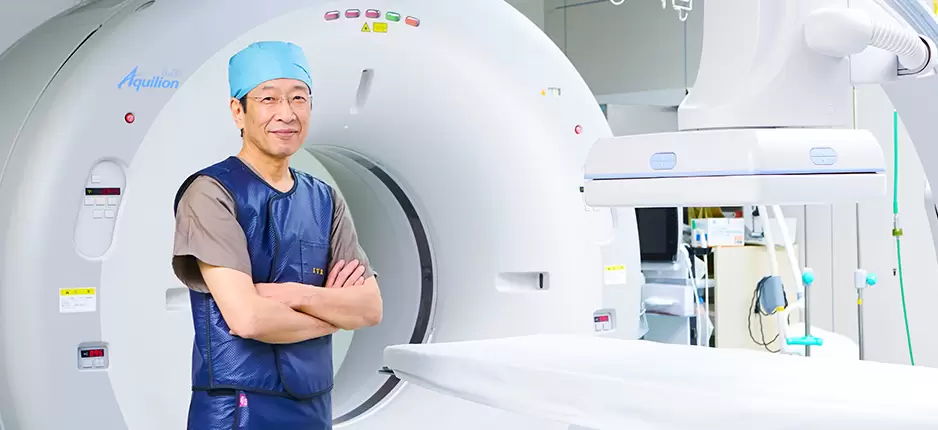

もう一つ、荒井さんが取り組み、大きな功績を挙げたのがAngio CTと呼ばれる装置の開発だ。これも、肝動注化学療法の改良過程で生まれた。肝動注化学療法で注入した抗がん剤がうまくがん病巣に達しているかを判断するためには、患者の血管に造影剤を入れ、三次元的な画像を表示して病巣部の薬剤の分布を知る必要がある。それには血管撮影装置だけでは不可能で、CT装置が必要だ。当時は患者を血管撮影室からCT室に運んでいたが、手間がかかり危険も多い。そこで企業と共同で血管撮影装置とCT装置を合体したAngio-CTを開発して、1992年に発表(当初はIVR-CTとの名称が用いられていた)。Angio-CTは当初の予想以上にさまざまなIVRに活用可能であり、後の多彩な領域へのIVRの拡大、進展に大きく寄与することになった。

立て続けに挙げた画期的成果の原動力は、仲間の存在だったと荒井さんは言う。1980年代から、同じ志の仲間と立ち上げた「リザーバー研究会」は現在も活動継続中だ。「その時々に良い仲間がいて、大変勉強させてもらいました。アイデアが一人の思いつきに留まっているうちはそれ以上伸びません。私はアイデアを隠さず、むしろ仲間に話していました。そうすると一緒に考えてくれる仲間が『こうすればもっとよくなる』『この方がいいんじゃないか』と言ってくれる。肝動注化学療法も、Angio-CTも仲間と一緒に切磋琢磨したおかげで、一つの体系にまとめることができました」

こうして、荒井さんはライフワークとしてIVRとかかわり続けた。その仕事は常にチャレンジの連続だが、荒井さんには「師匠」に相当する指導者はいなかったという。「いろいろなところから(技術を)盗もうとは思いましたが、そもそも盗めるような見本がない。論文を読んで実践してみたものもありますが、ほぼ自己流です。行ったIVRには世界初のものがいくつもありましたが、ほぼすべての方法、技術を自分自身で考え、工夫しながら生み出さねばならない状況で、無数のハードルを一つずつ越えていく作業でした」

そう話しつつ、「20代の経験の浅い医師が自己流で、なんて今なら問題でしょうね」とも言う。もちろん、患者にはその都度、正直に「誰もやったことがない手技ですが、こうすると良い結果になる可能性があると思うんです」と説明した。「運もあったでしょうが、手先が器用だったことも関係したかもしれません。結果、一度も大きな問題には遭遇せずにやってくることができました」

そうして続けてきたチャレンジは大きな実績を生み、がん医療を確実に前に進めた。しかし今の若い医師が、同じレベルの挑戦をすることができるだろうか。実はそこに荒井さんの危惧がある。「今は当時と同じことは許されないでしょう。それはよくわかります。人の命にかかわることですから、倫理面も含めた最大限の安全性の担保は不可欠です。でも、その半面、医学の進歩には若い人の発想やチャレンジが不可欠です。今は、チャレンジがとてもしにくい環境になっていると思います。萎縮し、チャレンジがなくなれば、医学の進歩も止まってしまいます。その点が心配です」

◆チャレンジとエビデンスは表裏一体

荒井さんは1984年から2004年まで、愛知県がんセンターで20年に及ぶキャリアを積む。ちょうどその時期に重なる1990年代、世界の医療はEBMの時代に突入する。肝動注化学療法の新進気鋭であった荒井さんは、国内外の学会に呼ばれていたが、そこで腫瘍学の世界に急速にEBMが定着するのを目の当たりにした。翻ってIVRはと言えば、依然として「職人芸」の範疇にあり、海外にもエビデンスの蓄積がほとんどなかった。そこで、2002年、荒井さんはIVRの臨床試験組織である「JIVROSG(Japan Interventional Radiology in Oncology Study Group)を結成、IVRのエビデンスの蓄積に自ら乗り出す。

「エビデンスとチャレンジは表裏一体です。チャレンジしなければ次の進歩がないし、チャレンジがうまくいっても、エビデンスを示さなければ、残ることがなく、進歩にもつながらない。チャレンジしながらエビデンスを固めていくという作業を計画的に継続していかなければ、医学は前に進みません」

JIVROSGの活動は現在も継続しており、これまでに30以上のIVRの臨床試験を実施している。

◆医師にも社会にも IVRの認知度アップに奔走

2004年、荒井さんが国立がんセンター中央病院の放射線診断部長に就任した当時、同院のIVR件数は年間約600件だった。現在は10倍の約6000件だ。だが、現在でも全国的に見れば、IVRを実施したことがないどころか、IVRを知らない病院も多い。「均てん化」という点ではまだまだ……といった状況だ。だから、IVRを医療者・患者に広く知ってもらうための広報活動が荒井さんの近年の重要ミッションになっている。

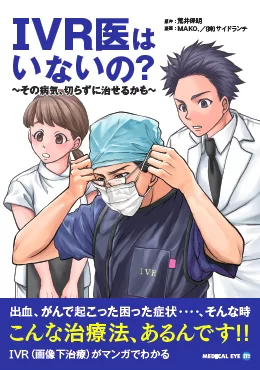

「IVRと聞いて、『あの方法か』とピンと来る一般の方は、まだかなり少ないでしょう。ダヴィンチの方が有名じゃないですか? 手術ロボットですよね、と。ですからもう少し知ってもらいたいんですよ」

14年から3年間務めた日本IVR学会理事長の任期中はウェブサイトの拡充、特に市民向けの解説ページやパンフレットの充実に手をかけた。その意欲は今も衰えず、2018年7月にはIVR医を主人公にした漫画「IVR医はいないの?~その病気、切らずに治せるかも~」(メディカルアイ刊)の原作も務めた。将来のテレビドラマ化もひそかに狙っている様子だ。

「医療従事者側の認知も、まだまだ不十分なんです。最初に申し上げたように、何科の医師かなんて関係なく、患者さんが楽な治療としてIVRを提供できる医師が増えてほしい。一方で、IVRをやっていない医師も、患者を診た時に『これはIVRで何とかできるかも』と思いついてもらいたい。思いついてくれない医師がまだまだ多いんですよ……。そのために国立がん研究センター中央病院IVRセンターでは、国内各地はもちろん、海外からもIVRを学びたい医師を受け入れて研修をどんどん行っています」