教授と新人医師のディベート、ワークライフバランスの実践

海外には日本にない医学教育があった

◆1カ月間の短期留学が人生を変えた

柔軟で、何でも吸収してやろうという若さに満ちた学部生時代、学外の学びの場に積極的に世界を広げ、多くの刺激を受けた岸本氏の関心は、さらに外に向かう。海外である。

医学部5年生のとき、オーストラリアに1カ月の短期留学をした。ビクトリア州にあるモナシュ大学の附属病院「Monash Medical Centre」で見た医療は、日本の大学病院のそれとはまったく異なるものだった。その経験は、岸本氏にとって「洗礼を受けたようなもの」となり、卒後の進路を決める大きな羅針盤になっていく。

「教授の回診中、若手も遠慮なく意見を言い、ディベートするのです。それに、皆朝早くから来て仕事をする代わり、夕方仕事が終わると、研修医でもさっと帰ってしまうことにも驚きました」

上司が残っているうちは、研修医は帰るのがためらわれるといった日本の慣習に比べると、オーストラリアの医師の生活は全くの別物。現代の言葉でいえば、ワークライフバランスが良好だった。岸本氏も勤務時間以外は医学部生とテニスを楽しみ、教授の自宅でのホームパーティーにも参加した。休暇にはバックパッカーとしてオーストラリア各地をめぐり、ユースホステルや登山道で出会うさまざまな国籍の人々と英語で会話をした。海外の文化と暮らしを満喫し、ダイバーシティを経験するきっかけにもなった。

とはいえ、当時から現在のような語学力で、勉強に趣味に自在に取り組んでいたわけではない。「今なら日本語とほぼ同じ速度で読める医学書1ページを、当時は1日かけて訳していた」という。教授回診中のディベートも、何を言っているのかさっぱりわからなかったし、宿泊先のドミトリーでは各国から集まった研究者がキッチンで自炊しながら楽しそうにディスカッションしている中にどうしても入れず、悔し涙を流した。

「怖くて入っていけないのです。自分の気持ちをひとつ持ちあげないと英語では話せない。本当にそれが自分で悔しくて……。今は、会話はほとんど問題ありませんが、それでも気持ちの上でそういうところは少しありますね」

◆「海外臨床研修」を胸に沖縄、そして米国へ

帰国後に考える自分の卒後の姿は、海外にしか描けなかった。大学卒業は1998年。初期臨床研修の必修化(2004年)が始まる前だから、卒業後は出身大学の医局に入るケースがほとんどだった。常識的な道を選ばず、海外留学を志す“異端児”はごく少数派だ。

「老年医療を専門に勉強するには当時日本の医学部では老年医学科が少なく、調べるとアメリカにて多くのプログラムで正式なトレーニングを受ける事ができることを知りました。オーストラリアで世界各国の人々と交流し、回診でのアクティブなディスカッションや教育をみて、アメリカで研修医としてトレーニングを積みたいと決心しました」

米国臨床留学という目標が定まると、そのステップとして沖縄県立中部病院で研修を受けた。同病院は現在も「臨床研修病院の雄」として高名だが、ハワイ大学卒後研修プログラムを採用し、いわゆる米国型の屋根瓦式教育を取り入れている。毎年、米国から権威あるコンサルタントを10名ほど招いて、専門医がプライマリ的視点で教育(教育回診)を行っている点が魅力であり、強みだ。ここでの臨床研修の後、渡米している先輩医師も多い。岸本氏は、6年生の夏休みを利用して、同級生とともに1週間、同病院へ見学に行き、宮城征四郎医師、安次嶺薫医師、安里浩亮医師、喜舎場朝和医師、徳田安春医師など、多くの専門医を育ててきた名医と出会い、彼らの回診をつぶさに見る機会を得た。それはまさにディスカッションしながら病棟を回る、オーストラリア形式の回診だった。

「実際に自分で行って、経験して、『これだ!』と思いました。99%の学部生が卒後母校の医局に入るのに、私が沖縄県立中部病院を選んだのは自分の目で見たからです。ここならロールモデルがたくさんいると思える病院でした」

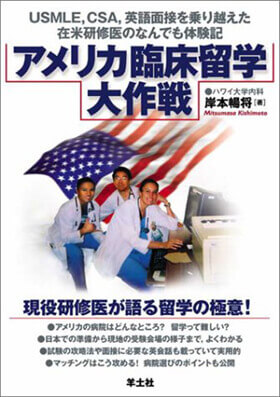

ところで、日本人を含む外国人がアメリカで臨床研修を受けるには、米国医師国家試験(USMLE)と臨床実地試験(CSA)、TOEFLの3つに合格しておかなければならない。岸本氏は大学6年生のときにUSMLEに合格、卒後2年間沖縄県立中部病院で研修を受け、3年目には在沖縄米国海軍病院で1年間、研修医として働いた。米国海軍病院での臨床研修は、国内にいながらアメリカの医療を体験することができ、英語でのコミュニケーション力、プレゼンテーション能力を高めることができるまたとない環境だ。ここで岸本氏はコンサルタントとして赴任していた臨床医学教育のエキスパート、ジェラルド・スタイン医師や小児科のマックス・エリオット医師のもとで働き、家族ぐるみの交流をもった。エリオット医師から3ページにわたる推薦状をもらうことができたのは、その後、ハワイ大学内科への留学を実現する大きな力となった。

◆語学のハンディを乗り越えるために

ハワイ大学の臨床研修は充実しているが、米国本土にはもっと格上の大学がたくさんある。岸本氏はオーストラリア、沖縄県立中部病院の時と同様、「自分の目で見て」研修先を選ぶことにした。ハワイ大学のエクスターンシップに応募して、1カ月間現地に滞在。そこを拠点として、全米10カ所の大学病院への「インタビュー・ツアー」を敢行した。

「トレーニングに関してはどの病院も同じでした。もちろん、東海岸、西海岸の大学の先生から見ればハワイは田舎の大学でしょうが、私の目で見て、『これならハワイ大学でも同じトレーニングが受けられる』と思ったのです」

実際にハワイ大学での生活は、日本人研修医である岸本氏にとって心地よい点もあった。

「当時のハワイは島民の25%が日系人でしたから、日本人は決してマイノリティではありません。ハワイ大学でも日系人が主要なポストに就いており、その意味では差別されている感じもなく、むしろ重宝される。研修を受けやすい環境でした」

とはいえ、語学力のハンディはここでも痛感した。

「内科研修は2~3年目の研修医と1年目のインターンである私、学部3~4年生の3人1組です。担当業務はすべて理解でき、仕事はきちんとやっているのですが、発表を求められると、私のプレゼンテーションが伝わらなくてやっていないように聞こえてしまう。上級医から『なぜお前はちゃんとやっていないのだ』と30分間ひどく責められました。それが悔しくて、2度目の涙でした」

そんなハンディを克服するために、岸本氏はある行動をとった。沖縄県立中部病院の先輩でもあり、アメリカでの臨床研修の経験もある青木眞医師(現・感染症コンサルタント)からのアドバイスに従い、毎日アメリカ人よりも早く出勤することを自分に課した。

「朝は4時半に病院に行き、上級医やコメディカルの来る7時には既に回診を終え、診療記録、指示書を書き終えていました。他の人が出勤するころには仕事が終わっている。上級医を楽にさせて、余裕ができればその分指導内容も増えますから、自分にとってもメリットが大きいのです」

その年、米国人を含む同期の研修医約20名の中で、岸本氏はベストインターン賞を授与された。語学のハンディはあっても、それを上回る努力が実を結んだ。

「いつも笑顔を絶やさないように意識していたのもよかったように思います。どのみちやらなければならない仕事なら、気持ちよく笑顔でやるほうがいい。語学のハンディはあっても、多くのことを学べるから研修は楽しく、一生懸命やりました」

◆「リウマトロジーを日本に持ち帰る!」

ハワイでの研修医生活1年目には、大きな転機があった。日系人でMayoクリニックでトレーニングを積まれたリウマチ膠原病内科の専門医、ケンアラカワ医師との出会いである。岸本氏は内科ローテーションで1カ月間、アラカワ氏の下でトレーニングを受けた。老人医療を目指していた岸本氏にとって、初めてリウマチや膠原病を専門的に学んだ機会だ。

「もう、すごく興味を惹かれて、リウマトロジー(リウマチ学)をやりたい!と思いました。アラカワ先生の患者さんは変形性関節症、骨粗鬆症、メタボリックシンドローム、サルコペニア、ロコモティブシンドロームと多様で、患者さんの家族も診ているし、先生の取り組み自体が老人医療そのものでした。私はスポーツが好きだったので解剖学にも興味があるし、HIVの勉強をきっかけに感染症、免疫学も好きでした。リウマトロジーはそのすべてが組み合わさった領域なんです。アラカワ先生との出会いは大きかったと思います」

折しも生物学的製剤が登場し、それまで原因不明の難病とされていたリウマチ診療が大きく変わり始めたばかりのタイミング。日本では未承認の新薬をいち早く経験することができた幸運もあった。

「治らないと言われていた患者さんが寛解するようになり、関節リウマチは治る時代だと言われるようになりました。それまで経口抗リウマチ薬やステロイドで進行し身体機能障害をきたしていた患者さんの多くの予後を改善することができました。生物学的製剤は本当に患者さんの人生を変えたと思います。アラカワ先生のもとで使用例をたくさん見ることができたので、しっかり勉強して経験を積めば、日本でも教えることができるだろうと思いました。アメリカにしかない医療を日本に持って帰れば、帰国後の自分の力になるのではないかと」

留学1年目で大きなテーマと出会った岸本氏は、リウマトロジーの専門教育を受けるべく、3年間のハワイ大学での研修終了後、ニューヨーク大学リウマチ科フェローシップへと進んだ。いくつかの関連病院をローテートするのだが、米国最高峰のひとつニューヨーク大学のおひざ元だけあり、どの病院でも世界的権威から直接指導が受けられた。膠原病専門外来には東海岸のあらゆる病院から送られてきた患者が集まるため、数カ月の研修で膠原病の皮膚病変のほとんどを診ることができた。関連病院のひとつ、Hospital For Joint Diseaseでは20階建てビルのすべてが関節疾患の病院だった。もちろん学術的な要求レベルはきわめて高く、精神的にも肉体的にもハードな毎日だったが、そういう場に身を置いているということ自体がエキサイティングで、何ものにも替えがたい喜びとやる気に満ちた日々だった。

◆米国での臨床研修の魅力とは

最近、米国臨床留学の意義を疑問視する声も聞かれるようになった。「役割分担が明確になりすぎて、横断的な勉強ができない」といった批判だ。岸本氏は現在のアメリカの医療をどう見ているのだろうか。

「アメリカには病棟の患者さんのみを診る医師“ホスピタリスト”という職種があり、プライマリケア医のワークライフバランスの改善につながりました。しかし最近はかなり増えてきているので、かつては研修医がしていた仕事を彼らが全部やってしまっているのかもしれません。でも、ひとりの患者さんをいろいろな科の先生方とアレンジしていく、総合内科的な能力を身につけるという点では、やはり米国への留学は優れているのではないでしょうか。何より、海外の人と触れることで多様性を知ることができます。基礎医学で賞を取ることを目指すなら別ですが、臨床をやり、研修医を育てたいという希望があれば、私がとったような道もひとつの選択肢だと思います」

ACR Distinguished Fellow Award授賞式