高ステータス、高収入というイメージしかなかった医師という

職業は、なんとなく自分には合っていないと思っていました

◆父の死が医師を目指すきっかけに

伊藤さんが総合診療産婦人科養成センターを設立するに至るまでの道をたどる。

伊藤さんの出身は、離島人口が日本一多い長崎県。理系科目が得意な活発な少年で、その頃は医師になろうとは全く思っていなかった。「両親共に教員で、祖父も教員でした。それで逆に、『教員にだけはなりたくない』とその頃は思っていました。兄が工学系の勉強をしていたので、自分もなんとなく、技術者の道に進みたいと考えていました」

成績のよかった伊藤さんに、医師になることを勧める人もいたが、「社会的地位が高くて高収入」というイメージの医師という職業は、「なんとなく自分には合っていないと思っていました」という。

そんな少年は、なぜ医師を目指すようになったのか。きっかけは中学3年生の時の父親の死だった。死因は肺炎をこじらせたことだった。

伊藤さんは「『不治の病』ではなかったので、一層ショックが大きかった」と当時を振り返る。かけがえのない家族を奪われたことで、「人の命を救うことができるかもしれない」医師という職業に、突然目が向いたのだという。

◆「お金をかけずに」で自治医大入学

高校生になってから本格的に医師を目指して勉強を始めた伊藤さんは、1979年に自治医科大学に入学した。自治医大を選んだのは、単に「できるだけお金をかけずに医師になる」という理由からだ。「離島を抱える長崎県出身者として、へき地での医療を志したというのではない」と言い、「本当に何も考えず、入学して初めて『ああ、みんなへき地に行くのか』と気づいたくらいです」と笑う。

そんな伊藤さんを、入学後の出会いや経験が変えていく。

◆大学で学んだ「地域を支える」精神

伊藤さんは、自治医大の8期生。へき地の医療向上や住民福祉の増進を図るという建学の精神に、学校全体が燃えていた時期だという。

「今ももちろん、そうした精神が受け継がれていますが、当時は1期生がへき地で医療体制を作っていこうと必死になっている段階でした。教職員を含め関係者全員から『日本の地域医療を何とかしなくてはいけない』という思いがひしひしと感じられました。高久(史麿・前自治医大学長)先生や細田(瑳一・自治医大名誉教授)先生などから、専門的な知識や技術だけでなく、地域での心構えを教育していただきました」

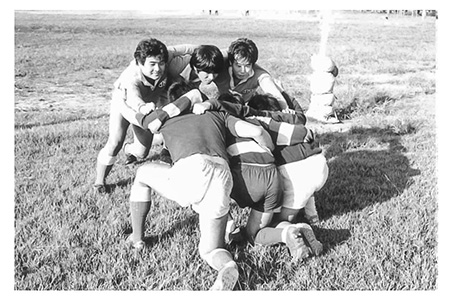

◆One for all, all for one

また、特にラグビー部での経験が「大きなインパクトになった」と語る。

自治医大ラグビー部といえば、東日本の医学生が参加するスポーツ大会「東日本医科学生総合体育大会(東医体)」で11連覇した記録が今も語り継がれている。伊藤さんはその一つ上の世代で、「王者・自治医大」の基礎を作った。

「トレーニングを理論的に引っ張る先輩がいて、だんだん強くなっていったんです。僕自身はプロップで、大した選手ではなかったんですが、4年生の時にチームは東医体で初優勝しました」

ラグビー三昧の日々の中で、伊藤さんの中に刻み込まれたのが「One for all, all for one」の精神。「ラグビーは、チームの中で自分が何の役割を果たすのかを常に考えながら、その役割を全うすべく全力を尽くします。この時の経験は、今の僕の人生に確実に生きていますね」

◆「元気な人も診る」魅力

1985年に自治医大を卒業し、国立長崎中央病院(現・国立病院機構長崎医療センター)で各科を経験する初期研修を終えた伊藤さん。専門として選んだのは産婦人科だった。離島やへき地での医療体制を構築する上で、まず必要とされるのは内科や外科、小児科だろう。なぜ産婦人科を選んだのか。

「まず、分娩というのは、病気を治療するのが主体ではないということに興味をひかれました。元気な人と対峙し、生命の誕生を扱うというところに魅力を感じたんですね」。また、ウィメンズヘルスケアという点で、産婦人科は外科的な面も内科的な面も両方扱うことができる。がんであれば1人の患者に対し、内科医と外科医がそれぞれの分野を担当するが、産婦人科医は自らが診断し、自らが手術し、アフターケアまで患者に寄り添える。そうした点も魅力的だったという。

◆長崎で培われた「ゼネラリスト」マインド

産婦人科医としての最初の赴任地は対馬の南端、旧厳原町にあった長崎県離島医療圏組合対馬いづはら病院(2015年に中対馬病院との統合に伴い閉院)。

当時、対馬では多くの分娩が助産師だけで行われていた。しかし、都市部と同様に分娩に対する医療体制を構築するべきだという意見が出ており、その方法の模索が始まっていた。そうした中、町立の母子センターでの助産師による分娩を廃止し、いづはら病院で分娩を開始する構想が固まった。

伊藤さんはまず、離島の医療をバックアップする佐賀医科大学(現佐賀大学医学部)の産婦人科に入局し、いづはら病院で「それこそどんな患者でも診ながら」産婦人科開設の準備に尽力したという。そして、佐賀医大から赴任してきた指導医とともに、いづはら病院で産婦人科をスタートさせた。離島の医療を支える存在として、通常の当直にも入りながら、産婦人科医療に取り組んだ。

いづはら病院の後に赴任した長崎県離島医療圏組合上五島病院(五島列島の中通島内)時代を含め、長崎県で医師として過ごした10年間のうち7年間は離島勤務だった。こうして、産婦人科の専門医でありながら、さまざまな疾患を横断的に診療できる「ゼネラリスト」伊藤さんが生まれていった。

◆大学病院から再びへき地へ

上五島病院での勤務の後、佐賀医科大学付属病院でキャリアを築き始めた伊藤さんだったが、6年ほど勤めたころ転機が訪れる。自治医大ラグビー部の先輩から、群馬県の西吾妻地区に新設する病院で働かないかという誘いを受けたのだ。

新病院の場所は、前橋市から車で約1時間半のいわゆる「山間へき地」。この地域の医療を担ってきた群馬大学附属病院の分院が閉院することになり、地域医療振興協会が新たな病院開設を依頼された。そのプロジェクトを任されたのがラグビー部の先輩だった。

この時、伊藤さんは40代前半。「大学病院は新しいフィールドで勉強になることも多かったのですが、もう一度地域医療に従事したいという気持ちが大きくなっていました。へき地で新しい病院を一から作り上げるというのは大きなチャレンジですから、踏み出す決意をしました」

そして2002年2月、へき地の拠点病院として、地域住民の健康を支える西吾妻福祉病院が誕生した。

◆家族にも支えられ

群馬行きの決断は、家族も巻き込むものだった。小学校6年生だった長女は、佐賀市内の国立中学の受験準備中。小学生の次女と長男にも転校を強いることになる。それでも、家族は快く伊藤さんの決断を受け入れてくれたという。家族5人で群馬県前橋市に転居し、伊藤さんは週の半分を病院のある西吾妻で過ごし、時々家族の住む前橋に帰るという生活を送った。

西吾妻福祉病院は草津温泉などの観光地も抱える地域にあることから、観光客の救急拠点としての役割も担っている。こうした環境では、外科系、内科系を問わず、いかなる患者にも臆することなく対応する技術と知識が必要になる。伊藤さんは、副院長として病院の開設に関わり、15年以上をその地で過ごしながら、地域医療の体制作りや後進の育成にあたった。2009年には院長職に就き、「病院経営についても多くを学んだ」という。