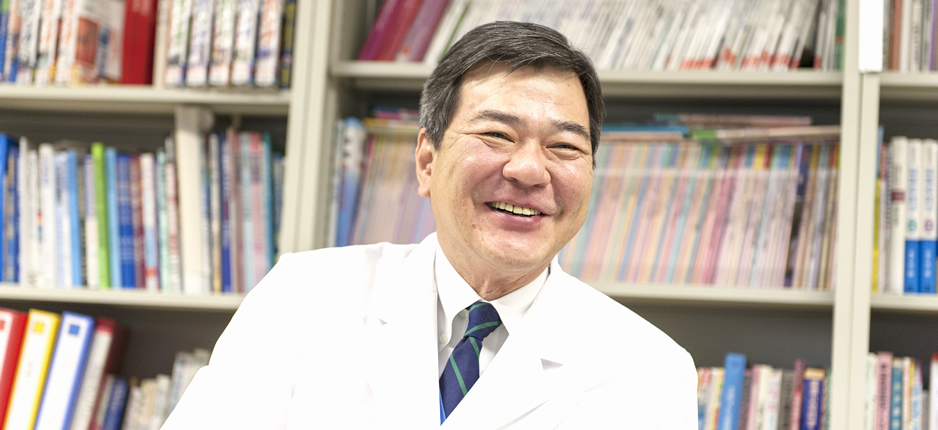

技術革新が救命率を上げる中で赤ちゃんのかわいさの虜に

当初は、新生児の顔の見分けも付かず、新生児のかわいさが分かってくるのは、仕事を始めてしばらくしてからだ。

外科では、「背中を見ながら手術を覚える」といった方法がまかりとおっていた。しかし、産婦人科では、先輩の池ノ上氏が、採血管の持ち方や血液ガスのデータの読み方などを、手ほどきしてくれた。指導のレベルも高く、茨氏は「これは勉強になるな」と直感した。

今では、400g台で生まれた子の9割、300g台でも7割が助かる。22週で生まれた子でも、大半は、障害を残すことなく、正常に育っている。

しかし、茨氏が医師になった当時、出生時に800g台の未熟児は半分が命を落としていたのみならず、不妊治療の普及が、多胎児を増加させていた。人工授精、いわゆる試験管ベビーの技術はまだなく、不妊治療の目的で排卵誘発剤(ゴナドトロピン製剤)が多用されていた。この薬は今も用いられているが、使い方が工夫されたことで、せいぜい三つ子止まりだ。また、超音波で確認しながら卵胞を体内に戻す人工授精は、受精卵の数を制限できるため、三つ子以上の多胎児は稀になった。

茨氏は、カリフォルニア大学アーバイン校(UCI)への留学を経て、1991年に池ノ上氏が宮崎医科大学(現・宮崎大学)産婦人科教授として転出した後は、新生児医療センターを率いることになった。

当時、鹿児島県内でNICUを備え、胎児から新生児までを一貫して管理できる医療機関は同院だけ。県内各地からリスクの高い妊婦や未熟児が相次いで搬送されていたのには、2つ大きな理由があった。

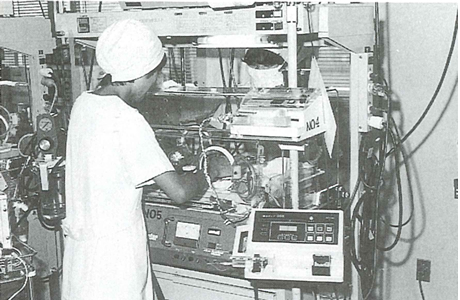

まず、NICUで、他院にはない膜型人工肺(ECMO)を用いて呼吸を補助するという、先駆的な新生児医療を行っていたことで、予後を大きく改善させる。これは茨氏が留学した米国で開発された治療法である。

「早産の原因は半分以上が感染症で、未熟児は子宮内で感染して肺がボロボロになります。血液浄化療法を行うことで大きく改善され、人工呼吸を必要とする子が大幅に減りました。敗血症で亡くなる子も減り、脳の障害も減りました」

もう1つが、ヘリコプターで、鹿児島県は高速道路網の整備の遅れから、車では往復4時間かかる地域があったが、ヘリであれば1時間以内で往復できる。新生児が寝たきりになるのは、ほとんどの場合が出生前に胎盤が子宮の壁から剥がれて酸素が行き渡らなくなってしまうことだが、常位胎盤早期剥離などで生じる低酸素性虚血性脳症の治療を早く行うことにより、大幅に削減できるようになった。

茨氏が若手だった80年代は、新しい技術が続々と導入された。肺を膨らませるサーファクタント製剤や、1分間に900回という高頻度振動換気(HFO)の人工呼吸器も登場した

「技術の変化が激しかったので、とても楽しく、いつもわくわくしていました。今の機器は完成度が高いので、あまり面白くないかもしれませんね。無我夢中でやっているうちに、ああ新生児はかわいいなということも気付かされます。この両輪によって、新生児医療にやみつきになってしまいました」

人手不足で危機的な状況が12万人の署名を集め増床・増員に

すべてが順調だったわけではない。患者が集中し、新生児救命率の向上によってNICU滞在期間が長期化したたこともあり、人手不足から一時は危機的な状況にも見舞われた。今から15年程前のことだ。

当時は、100人以上の未熟児を、60床(うちNICU12床)で管理することが常態化していた。全国で2~3番目の規模の新生児センターであるにもかかわらず、常勤医は茨氏含め3~4人と、全国から学びに来ている3~4人の医師がいるのみで、看護師も50人ほどだった。これでは立ちゆかないと考えた茨氏は、まず、病院に増床やスタッフ増員を求める要望書を書いたものの、あっさり却下された。

「もう限界だ」と辞める決意を固めたが、県や市の医師会や助産婦会などから慰留されただけでなく、増床のための署名活動が行われた。12万人もの署名が県と市を動かし、全会一致でNICUの20床増床が決まった。

2000年にNICUがリニューアルしてオープン。NICUは3対1看護体制を取っているため、必然的に看護師も倍増され、常勤医師も6人手当てしてもらえた。機械も刷新され、スタッフに時間的なゆとりが出てきた。現在では、常勤医は16人という手厚い体制を敷いている。

同院には症例が集積され、設備も最新鋭なら、学会活動も活発だということで、全国の大学から医師を呼び込むことになった。同院に修業に来た医師たちは、累計では350人を超える。鹿児島大学や宮崎大学以外の出身者も150人以上はおり、北海道や東京の大学の出身者もいる。茨氏のように医局に所属しない医師たちもいる。

全国的に見ても、国立成育医療研究センター、埼玉医科大学などと並び、全国でも5本の指に入る陣容を備えている。

臨床だけでなく、研究に取り組む環境も充実している。鹿児島大学との連携大学院も置かれ、研修中に博士号も取得できる。同大には獣医学部もあるので、動物実験も可能で、大学とあまり差がない。UCIと協約を結んでおり、後期研修期間の4カ月は、給与を受けながら留学して研修を受けることができる。

「うちは“勝ち組”です。当直回数は多いが、オンオフがはっきりしていて、当直でなければ、5時過ぎには帰れます。待遇もそこそこ良く、勉強もできる。鹿児島は食べ物もおいしい。居心地が良いのか、みんななかなか帰りません」

同院は、11年12月から県のドクターヘリの基地病院、14年10月からは鹿児島市が運用開始したドクターカーの基地病院ともなり、どちらも24時間稼働している。日本全体で周産期のドクターヘリは年間約120回しか飛ばないが、同院の新生児内科だけで50回は飛んでいる。

16年4月の熊本大地震では、保育器に載せて乳児を搬送しては、また送り出す。妊婦も一人搬送した。屋上には、勤務ではない看護師たちも出勤してきて、保育器を拭いたり、搬送の手続きに奔走した。2日間で10人以上もの患者を受け入れられたのは、当地には愛情に溢れた西郷隆盛の精神が根付いているからだ。

「東京の病院だったら、絶対無理だったと思いますよ。『隣に病院があるんだから』『入院に備えて空きベッド取っておきましょうよ』とね。うちは最後の砦であり、この40年間、患者を断ったことは一度もありません」