治らない病気に立ち向かう姿勢が大事とわかる

医師を目指したきっかけは、小学生の時に読んだ人気漫画『ブラック・ジャック』。卒業文集に「医師になる」としたためたとのこと。

「バリバリの外科医志望で富山医科薬科大学(現富山大学医学部)に入学しましたが、医学を勉強してみたら、あれは漫画だとよくわかりました(笑)。メス一本で何でも治せる病気は少ないと理解するにつけ、治らない病気に立ち向かう姿勢が大事なのだとわかっていきました」

それでもまだ外科医志望の気持ちはあったが、大学医局を飛び出し徳洲会病院で総合診療を学ぶうち、内科の魅力に気づいた。

初期臨床研修必修化以前のことだが、大学医局に残る考えはまったくなかったという。

「卒業生100名のうち、医局に残らなかったのは私を含めて3名。それはそれは、変わり者と言われたものです(笑)。でも、病院で教授回診の大名行列があるような大学医局のカルチャーには、どうしても馴染めませんでした。はっきり言って、嫌いでした」

当時すでにスーパーローテーションのあった徳洲会病院では、3日に1度の当直をこなしながら、4年間、大いに鍛えられたという。離島医療も経験した。総合診療の奥深さを学ぶに従い、外科志望ははっきりと内科志望に切り替わったという。

そして――

「サブスペシャリティの選択をすべき時期が迫ると、自然に腫瘍内科への興味が膨らんでいました。興味の理由は、腫瘍内科に総合内科的な側面を見たから。そして、当時、誰も選ばない道だったからです」

そこで目指したのが、国立がんセンター(現国立がん研究センター)中央病院が公募していたレジデント制度への参加だった。約2倍の競争率をクリアして、同院研修医となる。

「当時は日本のがん医療の最高峰といえる同院にさえ、腫瘍内科はありませんでした。多くの研修医は制度に参加して臓器別の専門領域を絞り込んでいくのですが、私だけは将来を見据え、血液内科から始まり、乳がん、肺がん、消化器がんとローテーションしていきました。そんなプログラムも、希望があれば叶えてくれた。学閥もなく、様々な意味で自由闊達な国立がんセンター中央病院だからこそ許してもらえた歩みだと思います」

人を育てるなら大学に。思い切った方向転換で教授職を引き受ける

そして同院入職5年目にして、乳腺科・腫瘍内科の立ち上げにこぎ着ける。

「乳腺科の渡辺亨先生(現浜松オンコロジーセンター)が私の取り組みに理解を示してくださったこともあり、乳腺科でがん医療に取り組みながら腫瘍内科開設の下地作りを進めました。国立がんセンターでも内科医が対応していなかった婦人科がんや、原発不明がん、肉腫の抗がん剤治療に取り組みました。また、一環として腫瘍内科のトレーニングが積めるローテーションも構築しました」

そして、19年半勤めた国立がんセンターから、移籍となる。

「その頃にはもう、日本における腫瘍内科の確立には、人材育成が喫緊の課題とわかってきていました。そう考えると、国立がんセンターは純粋な教育機関ではないためにいくつもの限界があるともわかった。なにしろ初期研修医もいなければ、学生もいないわけですから。

移籍を決断した最大の理由はそこです。前述したように、私には大学医局が肌に合わない自覚がありますが、あえて進むべきだと思った。日本医科大学からのお声がけに感謝しつつ、清水の舞台から飛び降りるつもりでお話を受けることにしました」

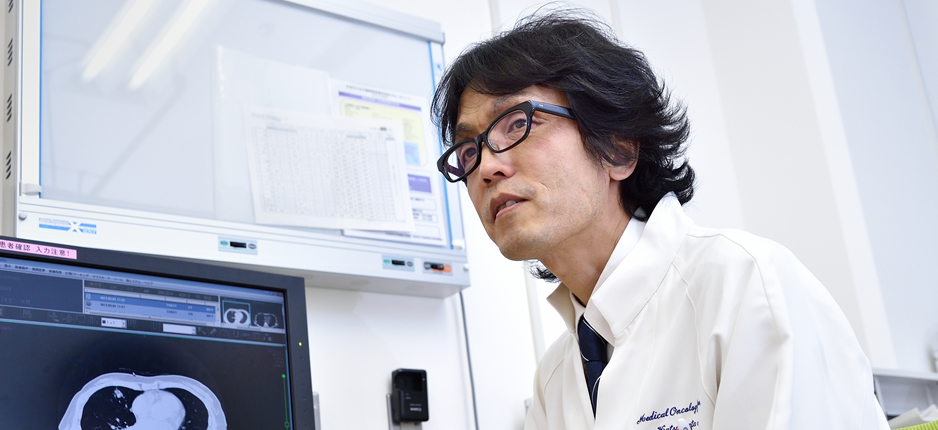

同院に開設された腫瘍内科の診療方針は。

「まず、院内の外科医のみなさんから信用され、信頼される腫瘍内科にすべきだと心がけています。現体制では、がん患者さんを担当する医師は、ほとんどが臓器別の外科医ですから。

まずは、乳腺外科、婦人科との間で合同カンファレンスを根づかせ、ついで、消化器外科、呼吸器科、泌尿器科と合同カンファレンスの場を増やし、少しずつがんに関する相談を寄せてもらえるよう努力してきました。

直近の課題としては、外科医と手術の適応の判断まで、一緒に話し合える信頼関係の構築ができれば理想的と思っています。乳腺外科、婦人科との間には、それが確立してきています」

同院キャンサーボードでは、腫瘍内科のイニシアチブができあがっている。

「月に1度のキャンサーボードは、腫瘍内科がオーガナイズする形になっています。今後は、治療方針の決定に大きな発言力が発揮できるようにしていきたいですね」

2017年、教授就任から6年目の心境は――

「まだまだ道半ばです。当面の課題は、人を増やすこと。医局員が私を含めて3名では、できることに限界がありますから。この世界への若手医師や学生の興味が少しでも膨らむよう、あらゆる努力をする覚悟です」

EBMとNBMを統合した、理想のがん医療を目指して

取材を進める中で、気づいたことを率直に聞いてみた。がん医療の理想の姿を知った上で、そこに遠く及ばない日本の現状に失望や焦燥はないのだろうか? もちろん、そんなものに心を絡め取られていては、成せることさえ成せなくなるとわかるのが賢者。勝俣氏もそのひとりであることは想像に難くないが、それにしても嘆いたり、怒ったりの感情表現を回避した淡々とかつ端的な語り口には感銘を受けた。あまりに先を歩きすぎて、孤高である自覚が芽生え、愚痴や文句のひとつもあって不思議はないはずなのに、見事にセルフコントロールしていると感じたのだ。

「こう見えて、実はけっこう短気な気質です。家族や医局秘書などの、近しい人々にはとっくに見抜かれていると思うのですが(笑)。また、患者さんとのコミュニケーションを専門と言っている割には、スキルは低いほうだと自覚しています。その点に関しては、いまだに修業段階です。自分の感情に向き合うこと、コントロールすることの難しさを日々実感しています。

ご指摘の部分ですが、自分が緻密で冷静で技に長けているなどと自認していないのが奏功しているのかもしれません。医師なのだから、しっかりとエビデンスを中心にしたお話ができるよう心がけねばと自分に言い聞かせています。また、セルフコントロールは上手ではないが、かといって目の前の困難から逃げるのは間違っている。そんな、自分への叱咤を繰り返しながら仕事と向き合っています。逃げた先には、無関心、無感情という最悪の結末が待っていて、それでは前に進めなくなるということだけはわかっているつもりですから」

がん医療のこれからについて聞いた。

「患者さんに言ってはいけない言葉があります。それは、『断定的な余命宣告』と、『がんばれ』の一言。

断定的な余命宣告は、患者さんにとっては、残酷な死刑宣告ととらえられてしまいます。いまだ診察室で、良かれと思って余命を言う医師が多くいるようですが、間違っています。なにしろ、医師の余命計算などまったく当たらないという研究結果もあるのです。

患者さんとの間に篤い信頼関係があり、患者さんに意見を求められて参考程度に見解を述べるなら別ですが、それ以外はいたずらに宣告すべきではありません。同様に、『もう治療法はない』も禁句です。積極的治療が困難となっても、緩和的治療は最後まで可能だからです。

『がんばれ』がだめなのも、患者さんの立場に立てばわかるはずです。ただでさえがんばって苦しんでいる人に、こんな残酷なアドバイスはありません。『一緒にがんばりましょう』と言いたいですね。

私は、若手医師には、余命を言う代わりに『最善を期待して、最悪に備えましょう』という言葉を勧めています。

余命宣告はもちろんのこと、「がんばれ」さえ患者を傷つける。つい、抜け落ちてしまいそうな視点だ。

「世は根拠に基づく医療(EBM)華やかしき時代ですが、がん医療には、それに加えて物語と対話に基づく医療、NBM(Narrative Based Medicine)までもが求められると知っていただきたいです。患者さんに寄り添い、いっしょになって人生の、この後の物語を語り合うことの大切さ。私はEBMとNBMを統合したがん医療を目指していきたいのです」