女川町立病院の建て直しのために院長に赴いた齋藤充氏は、着任して丸1年が経とうとしているところで、東日本大震災に遭遇した。高台にある病院の1階部分にまで到達した大津波で、壊滅した町、コミュニティ。絶望の淵から立ち上がるとき、齋藤氏は当初のミッションに町の復興という新たなテーマを盛り込み、医療人の立場でできることをすべてする覚悟を決めた。公益社団法人地域医療振興協会女川町地域医療センター(以下、女川町地域医療センター)として再出発した同院で指揮をとり、患者を診、スタッフと協働しながら黙々と自らに課した使命を果たし続けている。

今の私には、『そこにいてくれるだけで、安心だ』の一言が、

何よりの勲章です

人生を旅と考えるなら、職業は旅に使う乗り物に喩えることができる。専門知識、社会的地位、所属する会社の安定性といった諸々の性能を上手く生かせば、どこまでも遠くに行ける。性能の及ばない乗り物ではとうていたどり着けない、秘境への旅を実現する者もいるはずだ。

医師という乗り物は、基本性能の高さではトップランクに入るだろう。航続距離も長い。つまり、パイロットの腕次第でとてつもなく多彩な航跡のバリエーションがありうるのだ。齋藤充氏を取材して、その思いを強くした。

目の前にいるのは、1989年に自治医科大学を卒業して以来20数年、医師として臨床の現場に立ちつづけてきた人なのだが、まるで旅人にインタビューしているかのような感触をおぼえる。医師人生を振り返った話を聞きながら、「この人物は、どこから来て、どこへ行こうとしているのだろう」と、解析、解釈している自分がいた。

そんな旅人の、現在地を端的に知ることのできるコメントを紹介する。

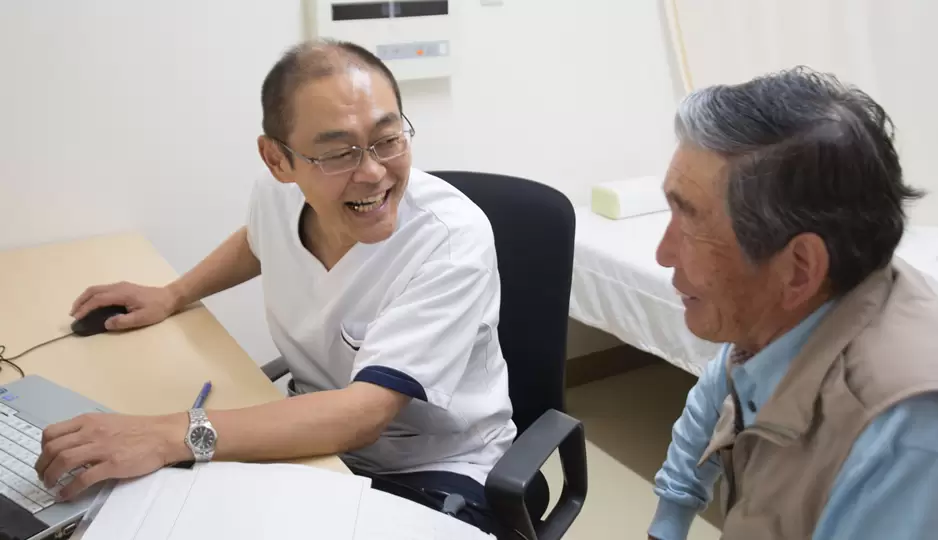

「被災した町の復興と医療の再構築に参加するようになり、つくづく感じているのは医療機関や医師が、『医療の提供者』という機能を超えた存在であるべきこと。町の皆さんの心のベースに『安心』を提供する、社会資本なのだと自覚しています。逆を言えば、医療が崩壊している地域、医療機関や医師が不在の地域の方々がいかに不安に暮らしているかは推して知るべしということでしょうか。

医師ですから、名医と呼ばれたい本能はあります(笑)。しかし今の私には、『そこにいてくれるだけで、安心だ』の一言が、何よりの勲章です」

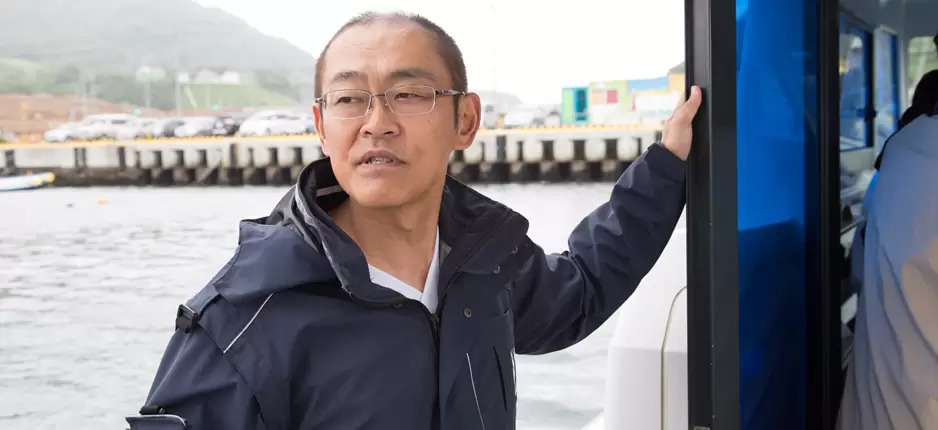

女川の熊野神社例大祭で神輿を担ぐ。

朝、徒歩で帰ってきたスタッフと、無事を喜び合い、

抱き合って泣いた

2011年3月11日の出来事に触れなければならない。前年4月、齋藤氏は女川町立病院の院長になった。年間5億円もの交付金、つまり赤字補填を町から受ける経営状態、そこに院長、副院長が同時に退職という事態が重なり存亡の危機に瀕した病院の建て直しを引き受けての着任。病床数を減じて診療所とし、併設の老健施設の病床数を増やすなどの具体策を検討している中で、あの地震と津波に襲われた。

「海抜16mに建つ当院でさえ、1階が半没する津波でした。駐車場の自動車はすべて流され、1階で避難者の対応をしていた職員たちは、溺死を覚悟した瞬間に水位の上昇が止まってくれたという恐怖を味わいました。素早く動けなかったけが人の中には、残念ながら溺れた方もいらっしゃいます。

波が引いた後、周辺に広がる荒涼とした風景を前に、文字通りの絶望感を味わいました。言葉もありませんでした」

被災から立ち上がり、病院を復興させる途上には数々のドラマがあっただろうが、本稿はあえてそのいきさつは他に譲る。被災を経験して得た知見について聞いた。

「強烈な反省としてあるのは、1階に保管してあったカルテをすべて流されたことでした。施設が残り、医師が元気でも、カルテがなければ常用薬さえすぐに処方できない。復興後は電子カルテのサーバは2階に設置しています。さらに、より万全のバックアップ体制を作るために、クラウドなどの利用を検討しているところです」

病院そのものが被災者でもあった震災直後のことを振り返り、しみじみと語る。

「情報が途絶え、道路寸断により移動もままならない被災翌日、翌々日、当院スタッフの心の奥底には『家や家族は無事なのだろうか』という不安が渦巻いていたはずです。しかし、一人としてそんなことは表に出さず、貧弱な食事を摂りながら、黙々と患者さんのために働き続けてくれた皆さんのことが心に焼き付いています。感謝と畏敬の言葉以外ありません」

被災直後にインタビューに応えた記事が、資料として手もとにある。そこには、こんなエピソードが。――当日、同院スタッフの一人が訪問リハビリに出かけていた。その彼が夜になっても帰ってこない。最悪の事態も覚悟しながら一夜を明かすと、やがて徒歩で帰ってきた。患者さんを自動車で高台に避難させ、そこで夜が明けるのを待って歩き始めたのだそうだ。二人は無事を喜び合い、抱き合って泣いた。

日本には星の数ほど院長が存在するが、職員の安否に一晩中気を揉む経験をした者は稀だろう。前述の現在地は、そんな強烈な被災体験が導いた道筋の上にあるのだ。

「着任時には病院を維持し施設経営を安定させることが目標でしたが、被災直後は町民の希望の灯りとなること、その後は復興する町で町民に安心を与え町民の生活を支えることに目標が変わりました」

義務年限明けに脳神経外科医となる目標を定めた理由は

医師を目指した動機は。

「たぶん、中学生の時に、祖母が入院したこと。毎日、学校の帰りにお見舞いをしながら、おじいちゃん、おばあちゃんには医療がとても大切なんだとわかりました。その病院で祖母を担当してくれた医師の働く姿にも憧れの気持ちが生まれました。その辺に、原点があると思います」

自治医科大学を卒業すると出身地である福島県に戻り、地域医療、へき地医療に従事する。齋藤氏は、義務年限が明けた後、脳神経外科医となる目標を定めた。

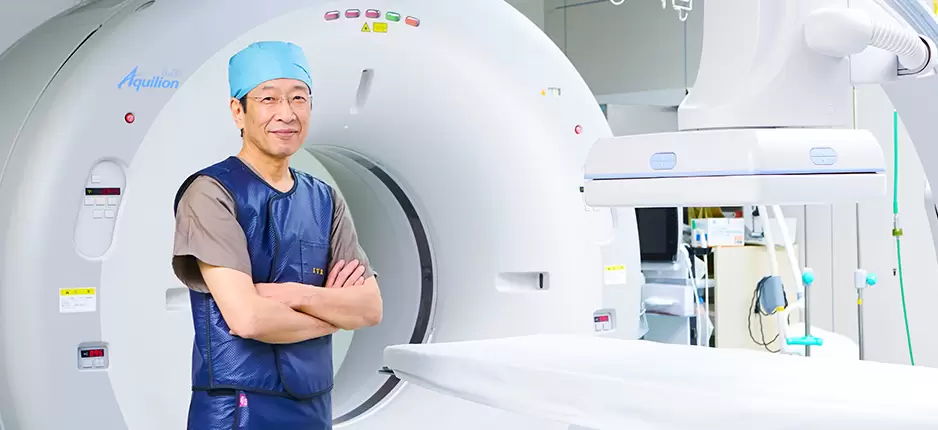

「赴任した会津地方は脳卒中が多い地域で、なんとかしたいとの思いが育ちました。基本、総合診療医として働きながら、週に1日、脳神経外科のある市中病院に通い、その分野の勉強を進めました」

1995年からの3年間は、大学に戻る形で、自治医科大学附属病院の脳神経外科でさらに修練を積む。その後、福島県立猪苗代病院に勤務しながら脳神経外科の専門医資格も取得した。

「県によって制度が違うのですが、福島県の場合は、専門医資格を取得しても義務年限中は総合診療医として働かなければなりません。私が脳神経外科医に転じるのは、2001年まで待たなければなりませんでした」

脳神経外科医になる夢の実現を目前に、自分の願望の形に気づく

ところで、齋藤氏は現在、総合診療医として活動している。脳神経外科医の看板は、掲げていないのだろうか。その質問には、少々ばつが悪そうな表情で微笑みながら答えてくれた。

「2001年の春に、逡巡しました。で、結論として、総合診療医のままでいることにしたのです」

ずいぶん大胆というか、呆気にとられる事実だ。何があったのだろう。

「計9年間地域医療に携わる中で、いかに総合診療医が求められているかを実感したということでしょうか。確かに脳神経外科医にもできることは多いのですが、単純に比較すると患者さんと関わっている時間が圧倒的に短い。

急性期のみを担当して腕を振るうより、長く患者さんに関わるのが自分の願望だということがはっきりとわかったということでもあります」

外野からは、取得した専門医資格がもったいなく感じてしまう。

「それは、私も同じです(笑)。ですから、一瞬でも夢を叶えたいとのわがままを聞き入れてもらい、2001年4月から半年間だけ、会津中央病院の脳神経外科に勤務しています」

難しい決断をしての進路選択だったようだ。ともあれ、結果的には脳卒中に強い総合診療医がひとり誕生したわけだ。地域の人たちにとって、心強い戦力が確保されたと解釈して間違いはないだろう。