医師の働き方改革に伴い、2024年度より医師も時間外や休日労働の上限規制が適用されます。とはいえ、ワークライフバランスを考えると、実際にどれくらい休みが取れるのか、気になる方も多いのではないでしょうか。今回は、医師の休みについて現状を確認するとともに、休日を比較的多く確保できる診療科や、休日が多い医師がどのようなところに勤務しているのか、その勤務先の特徴などについて紹介します。

- 医師の休日事情や診療科ごとの労働環境を知りたい方。

- ワークライフバランスを考慮した職場選びを検討している方。

- 休日を確保しやすい医師の転職先や働き方に興味がある方。

目次

医師の休日はどれくらいある?

医師の休日数については、勤務先の施設や勤務形態によって異なるため、一概にはいえません。働き方改革の推進により、週4~5日勤務とする施設が多く見られます。おおむね、週休2日とする施設が多いのではないでしょうか。

基本的には、常勤の正職員としてフルタイム勤務の場合、病院の定めた休みが休日となります。施設の休診日にもよりますが、一般的には、平日が研究日として休みになることが多いでしょう。特に、入院施設がなく、定休日を設けている施設であれば、固定の休日を確保しやすい環境といえます。一方で、建前上は休日に設定されていても、オンコールの待機中や当直明けなどが休日扱いになってしまったり、人手不足のため、休日であっても電話対応が求められたりする施設もあるようです。

また、経験年数によっても休みの取りやすさが変わります。オンコール対応や当直日数が多い若手の医師は休みを確保しにくく、経験年数が長いベテランの医師は休みを取りやすい傾向にあるでしょう。

加えて、勤務医と開業医を比較すると、開業医の方が自身で勤務時間を調整できるため、休日を確保しやすいといえます。開業医のなかには、月曜を定休日として、土日に開催される学会や講習会のための移動にあてている人もいるようです。

1-1.医師の有給休暇の取得状況

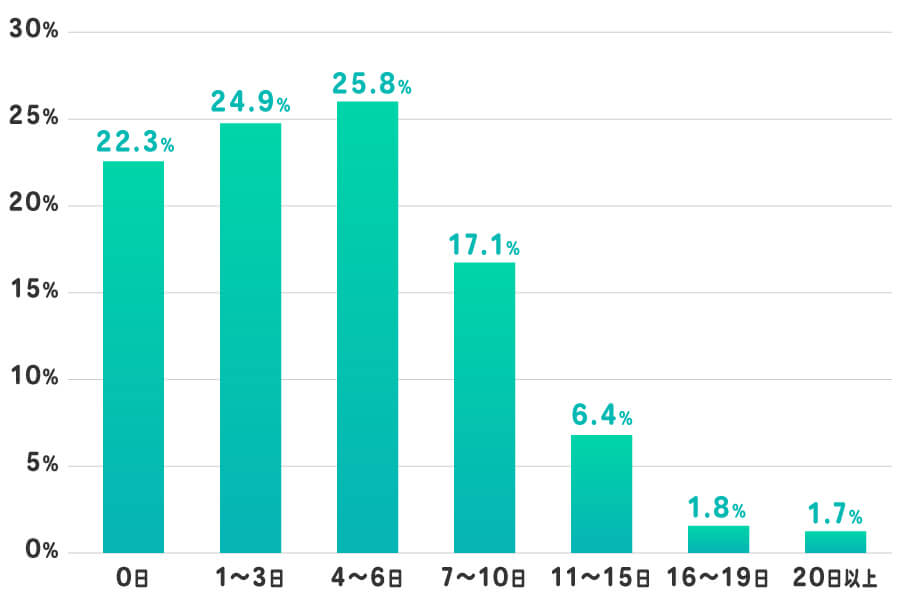

労働政策研究・研修機構が行った「勤務医の就労実態と意識に関する調査(2012年)」によると、調査前年の1年間に実際に取得された「年次有給休暇の取得日数」は、「4~6 日」が最も高く25.8%でした。次いで「1~3 日」が24.9%、「0 日」が22.3%と報告されています。この結果から、回答者の約半数の47.2%は、年次有給休暇の取得日数が3 日以下であることが分かりました。

一方で、「7 日以上」(「20 日以上」も含む合計)は 27.0%、「11 日以上」(「20 日以上」も含む合計)は、9.9%で、「20 日以上」と回答したのは1.7%と報告されています。

上記の状況は2012年時点の調査結果であり、あくまで目安です。現在では働き方改革の一環として2024年度以降、診療に従事する勤務医には、時間外・休日労働時間の上限規制が適用される予定もあり、それに向けた働き方改革への意識が各施設、医師の間でも高まりつつあるため、調査実施当時よりも状況は大きく変化していると考えられます。

■勤務医の年次有給休暇取得日数(2011年度)

1-2.医師に長期休暇はあるの?

一般的に、常勤フルタイムであれば、お盆や年末年始の休暇は取得できる施設がほとんどです。ただし、救急対応や入院患者の対応などもあるため、全ての医師が同時に休暇を取ることはできません。役職上位の医師から順に休日となる日を決めた後、中堅から若手はそれ以外の日程や、時期をずらしたタイミングで休暇を取るケースが多いでしょう。

大学病院のように大規模な施設の場合、病院自体に休日がないため、夏休みの代わりに、10月~11月頃の秋に取得するケースもあります。

その他、国内での導入は少ないものの、継続年数の長いスタッフに長期休暇を与える「サバティカル休暇」制度を設けるところや、年休を繰り越すことで長期休暇を取得できる施設があるなど、環境によって大きく差があります。

休日が多い診療科は?

上述したとおり、医師の休日は、勤務先や働く環境によって異なるため、特定の診療科に休日が多いとは限りません。とはいえ、診療科によっては労働時間が管理しやすく、年次有給休暇が取りやすいところもあるようです。

参考として、年次有給休暇の取りやすさから、診療科の特徴を見てみましょう。

労働政策研究・研修機構が行った「勤務医の就労実態と意識に関する調査(2012年)」によると、年次有給休暇を7日以上取得した割合が高かったのは「精神科」と「産科・婦人科」で、35.4%でした。次いで、「麻酔科(33.4%)」、「放射線科(29.9%)」となっています。こちらも、全体の割合で示すものであり、あくまで目安です。

同じ診療科であっても、勤務先の状況や勤務形態によって、有給休暇の取得率は異なるでしょう。

医師が休日を取得しやすい勤務先の特徴

では、休日を多く取得しやすい勤務先にはどのような特徴があるのでしょうか。

3-1.入院施設がない

入院施設がなく外来のみに対応する施設では、外来のない日は、基本的に医師も休日となります。オンコール対応や当直の必要もないため、休日を確保しやすいでしょう。

3-2.医師数が多い

規模の大小にかかわらず、医師数が多い施設では休日を確保しやすい傾向にあります。シフトによる勤務管理が行われ、交代できる医師がいれば、有給休暇も取りやすいでしょう。

逆に、医師が少ない病院であれば、完全休日であっても、電話対応を求められたり、緊急対応が発生したりする可能性があります。その場合は、遠方への旅行などは難しくなるかもしれません。

3-3.臨床に携わらない企業や団体での勤務

臨床現場ではなく、土日祝の休みが固定になっているような企業での勤務であれば、休日が確保できます。一般企業では年休120日以上になるところも多く、5月の大型連休をはじめ、お盆の時期や年末年始の休日も確保されているところが多いでしょう。

休日が多い職場に医師が転職するには

ここでは、休日が多い職場に医師が転職するためのポイントを紹介しましょう。

4-1.入院施設のない無床クリニックや健診機関への転職を検討する

休日が多い職場に転職を希望する場合は、オンコールや宿直、緊急時の対応などを行わない無床クリニックや健診機関への転職を検討するとよいでしょう。土日を休診とする施設であれば、週休2日が確保できます。

4-2.転職先の医師数を確認する

休日をしっかりと確保したい場合は、転職先の医師数の数も必ず確認するようにしましょう。ただし、施設全体の医師数ではなく、入局先の診療科の医師数を確認することが大切です。加えて、当直の回数なども事前に把握した上で、転職を検討しましょう。

4-3.産業医や公衆衛生医師への転職を検討する

専属産業医として雇用される場合は、各企業の福利厚生の基準で勤務します。そのため、休日もしっかりと確保できるでしょう。公衆衛生医師も特別な事情がない限り、基本的には休日出勤はありません。いずれもワークライフバランスを確保しやすい勤務先として人気の高い職場といえます。休日数を重視したい場合には、産業医や公衆衛生医師を目指すのも一案です。ただし、臨床医と比較すると収入面や業務内容に大きな違いがあり、求人数も少ない傾向にあるため、やや狭き門といえるでしょう。

4-4.メディカルドクターへの転職を検討する

メディカルドクターとは、製薬会社等に所属して新薬開発などに貢献する医師のことです。メディカルドクターの多くは、企業の社員として雇用されるため、充実した福利厚生やフルリモート勤務が可能な勤務環境を得られる可能性が高くなります。

メディカルドクターは、身に付けるべき知識やスキルが幅広いため、難易度が高い職種といわれていますが、それぞれの関心や目標に応じて転職を検討してみるのもよいでしょう。

休日を十分に確保するには、希望の働き方を明確にすることが大切

キャリアパスを進めることを優先して勤務先を選択しても、十分な休日を確保できずに疲労困憊してしまう場合もあるでしょう。自己犠牲での奉仕を求めすぎると、医師の過重労働が緩和されることはなく、結果として医療崩壊につながりかねません。

医師本人が、ワークライフバランスを考慮した働き方ができるよう意識を変えていくことも大切なのではないでしょうか。現状では、どうしても休日が取りにくい環境にある場合、転職先を探すのも一案です。転職先の見つけ方や見極め方が分からない場合は、医師専門の転職エージェントに相談してはいかがでしょうか。