少子高齢化などの影響で医療費拡大が続くなか、今後、医療費の高騰が予想されています。診療報酬の改定や患者数の減少なども考えられることから、これからの医師のキャリアにも大きな影響を与える可能性があります。医療費高騰についての理解を深めることは、これからの働き方を考える指針になるでしょう。今回は、日本の医療費の現状を踏まえて、医療費高騰の原因や理由、医療費高騰によって引き起こされる医師への影響、今後に向けた対策や取り組みなどを解説します。

- 日本の医療費の現状や高騰の理由について詳しく知りたい

- 医療費の高騰が医師の働き方や収入に与える影響を理解したい

- 今後の医療環境の変化に備えて、医師としてできる対策を考えたい

目次

日本の医療費の現状

日本の医療費は年々増加傾向にあり、国民一人あたりの医療費負担額も増加しています。そうした状況が続けば、現在の医療制度を維持できなくなる可能性があると危惧されています。まずは、医療費の現状について理解を深めましょう。

医療費全体の現状

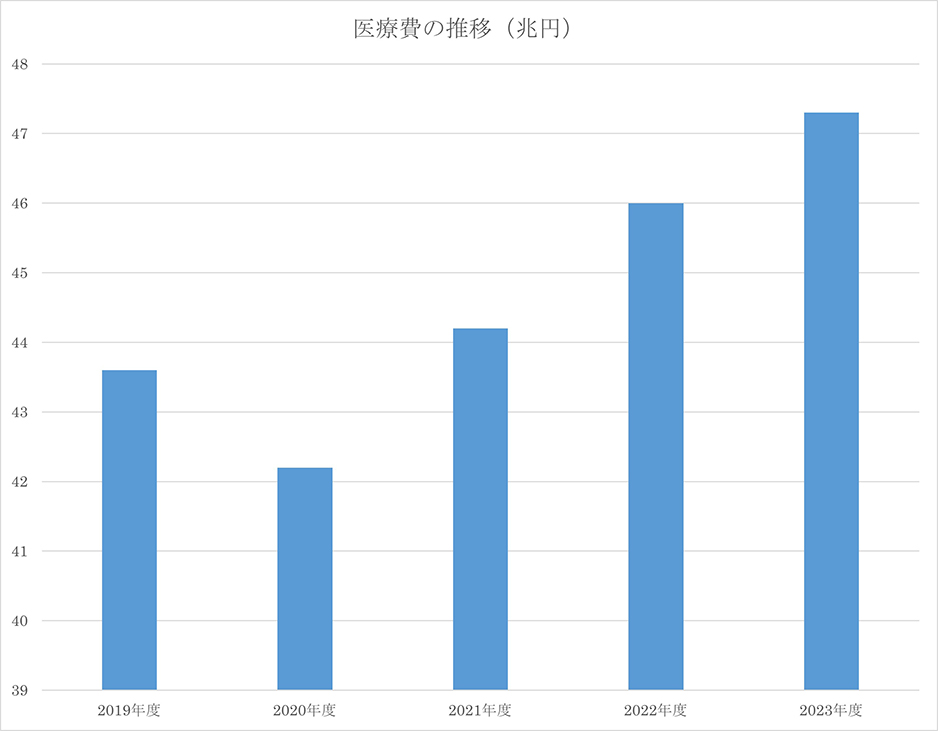

厚生労働省が2024年(令和6年)9月に発表した「医療費の動向」によると、2023年度の医療費は47.3兆円で、前年度に比べて約1.3兆円の増加となりました。そのうち18.8兆円(全体の39.8%)は75歳以上となる後期高齢者の医療費であり、全体の約4割が高齢者医療に充てられています。

近年の医療費の推移は下記のように変化しています。(単位:兆円)

| 年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |

|---|---|---|---|---|---|

| 医療費 | 43.6兆円 | 42.2兆円 | 44.2兆円 | 46.0兆円 | 47.3兆円 |

2020年度に医療費が減った理由としては、新型コロナウイルス感染症による不急不要な受診控えが影響していると考えられます。

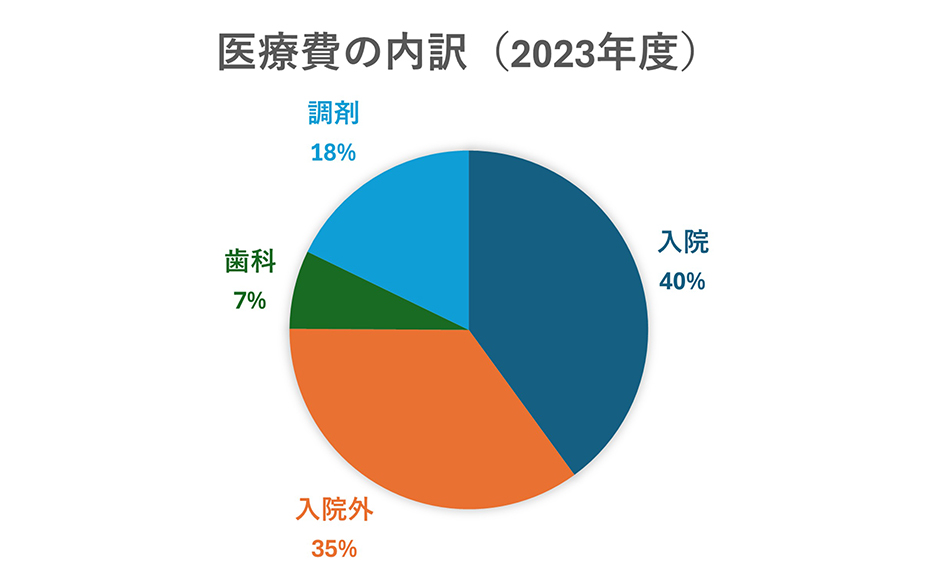

なお、医療費は入院費、入院外費(外来診療)、歯科、調剤の4つの区分があり、2023年度の割合の内訳は以下のようになっています。

●入院:18.7兆円(39.5%)/前年比3.1%増

●入院外:16.4兆円(34.7%)/前年比1.0%増

●歯科:3.3兆円(7.0%)/前年比1.9%増

●調剤:8.3兆円(17.6%)/前年比5.4%増

全体の医療費のうち、入院費用の割合が多く占めていることがわかります。また、前年度と比較した医療費の伸び率は2.9%であり、診療種類別に見ても、全ての項目で増加となりました。

国民一人あたりの医療費の現状

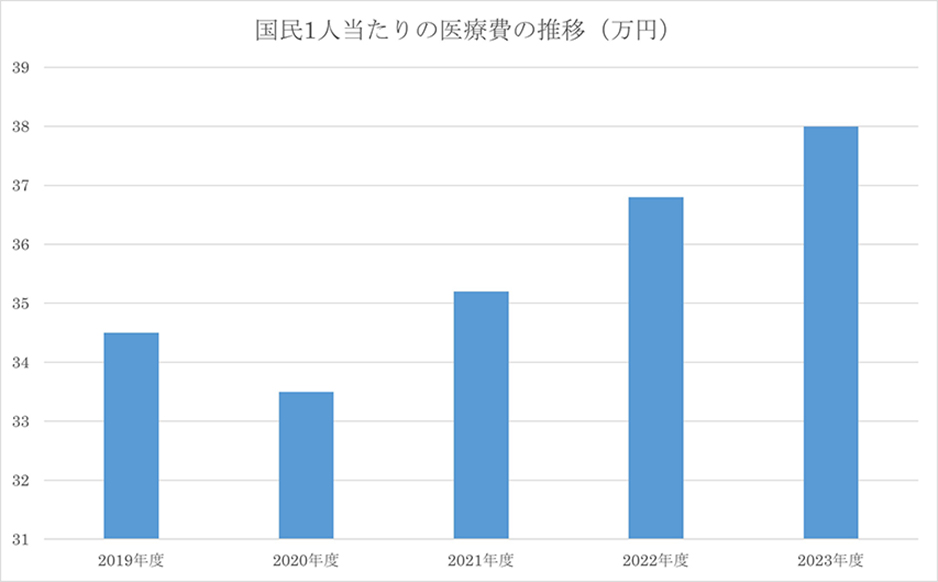

国民一人あたりの医療費も、以下のように推移しています。(単位:万円)

| 年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |

|---|---|---|---|---|---|

| 一人あたりの 医療費 |

34.5万円 | 33.5万円 | 35.2万円 | 36.8万円 | 38.0万円 |

こちらも2020年度を除いては年々増加傾向にあることがわかります。患者さんの医療費負担が増えれば、受診控えや治療中断につながる恐れがあり、結果として、医療機関の経営にも影響が出るかもしれません。

医療費高騰の原因や理由は?

では、なぜ日本の医療費が高騰しているのでしょうか。その原因や理由について解説します。

少子高齢化による医療財源の不足

今後もますます深刻化するといわれている少子高齢化問題。2025年には、団塊の世代とよばれる人たち全員が75歳以上の後期高齢者となり、総人口の約18%を占めるといわれています。さらに2040年には、団塊ジュニア世代とよばれる世代が65歳以上の高齢者になり、65歳以上の人口が総人口の約35%を占めると推計されています。

一般的に、若者や中年よりも、高齢者の方が病気にかかるリスクは高く、医療機関へ受診する頻度も増えていきます。高齢者人口の割合が増えれば、その分、医療費が増大し、医療保険制度による国の財政負担も増加します。一方で、医療保険制度を支える若年層が減少し、財源確保にも影響が出ることで、医療体制を維持するために医療費が高騰すると考えられています。

複数の医療機関を受診する人が多い

昨今では患者さん一人ひとりが「かかりつけ医」を持つことを推奨されてはいるものの、国民皆保険制度では、患者さんは受診したい医療機関を自由に選択できます。また、医療費自己負担も、年齢などに応じて原則1割〜3割であり、少ない自己負担で自由に高度な医療制度を利用できます。受診の必要度に関わらず、気軽に医療機関へ受診できる仕組みから、受診回数が増加しやすい傾向にあります。

厚生労働省の資料によると、2020年時点で、国民一人あたりの年間受診回数は平均13回とされており、韓国(平均17回)に次いで日本が世界2位となっています。結果として、医療機関は常に多忙な環境となり、必要な医薬品や検査キットなどの需要も高まり、療体制を維持するための費用として医療費の高騰を招く可能性があるでしょう。

医療技術の進歩による費用の高騰

医療技術は日々、絶え間なく進歩しており、過去には治療困難であった疾患に対する治療薬や治療法なども開発されています。その一方で、最新技術を用いて開発された治療薬や検査方法は高額になりがちで、医療費の高騰につながります。治療可能な疾患領域が増えれば、その分だけ患者さんの治療ニーズも生まれるでしょう。あくまで選択肢の一つですが、こうした治療法が定着すれば、一人あたりの医療費が高騰すると考えられます。

物価高騰をうけた医薬品製造コストによる影響

近年の物価高騰により、医薬品価格にも影響が出ています。原材料費が高くなれば、必然的に製品も高騰します。安定した医薬品提供をするためには、採算性を高める企業努力が必要であり、価格高騰の影響は避けられないでしょう。

なお、2022年の時点で、多くの医薬品企業の採算性が悪化しています。企業が取り扱う医薬品には、基礎的医薬品や安定確保医薬品など、必要度の高い医薬品も含まれます。加えて、研究開発費にも物価高騰は影響するため、今後の医療費高騰につながると考えられます。

人件費の高騰

物価高騰に伴い、人件費も高騰することが予想され、それが医療費にも反映されると考えられます。注目したいのが、患者さんの医療機関への平均在院日数が長いという点です。厚生労働省の資料によると、2024年12月時点での平均在院日数は、一般病床や精神病床などの全ての病床を含めて24.5日でした。

世界的に見ても、2022年3月時点で、全病床の平均在院日数は日本が1番長く、平均約27日。次いで韓国は平均約18日、ハンガリーは平均約9日と、日本の平均在院日数は長い傾向にあります。過去と比較すると減少傾向にあるものの、長い入院期間を支えるには医療スタッフの確保が必須であり、必要人員の維持による人件費の圧迫が、医療費高騰につながると考えられます。

医療費が高騰することによる医師への影響は?

今後、医療費の高騰が予想されるなかで、医療の現場、ひいては医師の業務や働き方に対してどのような影響があるのでしょうか。考えられる例として解説します。

患者数の減少による医療機関経営への影響

医療費の高騰が続けば、患者さん本人の自己負担額も増加します。結果として、金銭的な問題から医療機関を受診できなくなる、あるいは、受診回数が減る患者さんが増えることが予想されます。患者さんの受診総数が減少すれば、医療機関の利益も減り、経営難に陥る医療機関が増えるかもしれません。場合によっては、将来的に職場がなくなったり、勤務時間が減ったりする可能性もあり、今後の働き方に大きく影響します。

診療報酬の改定による収入の減少

医療費を抑制する案として、診療報酬の引き下げが検討される可能性があります。現状の診療報酬よりも低く改定されれば、それだけ医師や医療従事者への収入にも影響が出ます。逆に、診療報酬が引き上げられれば、前述したように、患者さんへの負担が増大して受診控えに発展するかもしれません。診療報酬の変更は医療機関の経営に影響するため、医師をはじめとする医療従業者の収入減につながる恐れがあります。

医療機関の経営難による働き口の減少

患者数が減り、診療報酬が下がることで、経営を継続することが困難な医療機関の増加が予想されます。経営難による人材の削減、あるいは閉業などが立て続けに起きると、医師として働ける就業先の数も減少するでしょう。

また、例えば多くの病床を抱えるような病院であれば、診療科のなかでも算定効率があまりよくはない診療科を減らす取り組みも考えられます。そうなると、特定の診療科に従事する医師にとっては、働き口を探すことが困難になる恐れがあります。

人材不足・過酷な労働環境

医療機関の利益減少から、人件費の削減がはじまると、必要最低限の人材数だけに絞られる可能性があります。医療従事者が減れば自ずと医療従事者一人あたりの業務負担は増加しますが、それは医師も例外ではありません。人員削減のため、過酷な労働環境になってしまうと、心身の不調や医療事故などのリスクが高まります。

医療費高騰の未来に向けて、医師が取り組みたいこと

医療費高騰により、診療報酬や保険制度の見直しも予想されるなかで、医師としてどのようなキャリアを築き、社会貢献ができるのでしょうか。未来に向けて、医師ができる対策や取り組みなどを解説します。

専門性を身につける・高める

今後も継続的に働く場所を確保し、さらに活躍するためには、自分の価値を高めることが大切です。より高度な専門性を身につけたり、一つの事案に取り組んで専門性を高めたりすることで、希少人材として重宝されます。現在の分野で、さらにスキルアップにつながる専門医資格を目指すほか、現在、ニーズが高まっている総合診療のスキル取得を検討するのもよいでしょう。こうした取り組みは、将来的な開業を検討している際にも役立ちます。

予防医療を推奨する

患者さんに対して広く予防医療を推奨することで、医療費高騰の抑制につながります。患者さんの生活習慣病になるリスクを下げるとともに、患者さん一人あたりの受診回数削減にもつながり、医療費負担も軽減されることでしょう。特に、必要度の高い基礎医薬品の原料費高騰が懸念されるなかで、生活習慣病予防への取り組みが期待されます。予防医療の提供は、医師が身近にできる社会貢献といえます。

キャリアチェンジを考える

少子高齢化社会において、今後ますます高齢者医療のニーズは高まることが予想されます。例えば、医療のなかでも高齢者医療を専門とする医療機関や、高齢者施設への転職など、時代の流れやニーズに合わせて自身のキャリアチェンジを検討するのも一案です。

また、国が率先して取り組みを行っている特定の地域における医師不足問題(医師偏在)に対し、医師の需要が高い地域で働くのも、今後の時代を生き抜くための選択肢となります。

深刻化が予想される医療費高騰問題に対して備えよう

少子高齢化や、日本における医療特性などで、今後の医療費の高騰が予想されます。診療報酬の改定や患者数の減少などは、医師として働き続けるうえで考えておきたい社会問題の一つです。国の動向や時代に合わせた医療ニーズを理解し、自身のスキルアップやキャリアチェンジに取り組むことが、これから先の未来を生き抜くために求められるのではないでしょうか。

医療費適正化計画を分かりやすく解説!今後のために医師が理解しておきたいポイント

【年代別】医師のキャリアプランの立て方は?考え方のポイントについて解説